アートリエ編集部が有名な浮世絵師について詳しく解説します。浮世絵は、日本を代表する伝統的な版画芸術で、国内外で高く評価されています。「どの作品が有名なのか知りたい」「代表的な浮世絵師を詳しく知りたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、有名な浮世絵師12名と代表作を詳しく紹介します。また、浮世絵とは何か解説し、実際に鑑賞できる美術館も紹介します。

この記事を読めば、有名な浮世絵や浮世絵師について理解できるので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

浮世絵とは?

浮世絵は、日本を代表する伝統芸術で、江戸時代から広く親しまれてきました。そんな浮世絵ですが、なりたちやジャンルが気になる方も多いのではないでしょうか。

そこでここからは、浮世絵とその成り立ちや主なジャンル、制作技法を詳しく解説します。

浮世絵とその成り立ち

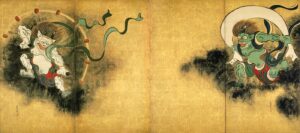

浮世絵は、江戸時代に日本で発展した木版画や肉筆画の形式で、当時の文化や日常を鮮やかに描いた芸術です。

江戸時代の庶民文化の中で生まれた浮世絵は、歌舞伎役者・美人画・風景画など、さまざまなテーマで描かれています。また、色彩豊かで大胆な構図が特徴で、日本文化の粋な美意識を表現する芸術として発展しました。

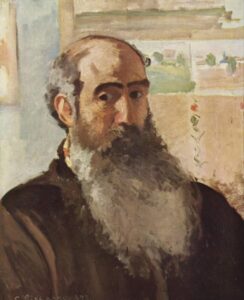

浮世絵の歴史的価値と国際的影響は計り知れず、今なお人々を魅了し続ける存在です。浮世絵に影響を受けた画家の1人にゴッホがいます。下記の記事ではゴッホについて詳しく解説しているため、気になる方はぜひ参考にしてください。

浮世絵の主なジャンル

浮世絵の主なジャンルは美人画・役者絵・武者絵・風景画などがあります。各ジャンルは、江戸時代の日常をさまざまな視点から描写しており、当時の流行や価値観が反映されている点が特徴です。

美人画は、華やかな衣装をまとった女性の姿を描き、江戸時代の流行を伝える資料としても評価されています。役者絵は当時の人気役者が描かれました。武者絵は軍記物などに登場する架空の英雄や歴史上の武将が、物語風に描かれている点が特徴です。

風景画は、庶民の生活や各地の風景が描かれています。これらの多彩なジャンルは、浮世絵の芸術的な深さと魅力を表現しています。

浮世絵の制作技術は肉筆画と木版画

浮世絵の制作技術は、大きく分けて肉筆画と木版画の2つがあり、それぞれ異なる表現方法で江戸時代の文化を彩りました。

浮世絵の初期は肉筆画が中心で、繊細なタッチと個性豊かな表現が特徴です。その後、技術革新により、鈴木春信らが開発した多色摺り(たしょくずり)の木版画技術で錦絵が登場します。

多色刷りとは3色以上を刷り重ねた印刷技術です。多色刷りを用いた木版画技術の導入で、鮮やかな色彩の表現と大量生産が可能となり、多くの人々に浮世絵を広められるようになりました。

浮世絵の肉筆画と木版画は、制作方法や表現に違いがありながらも、それぞれが日本の美意識を反映した重要な技術です。

浮世絵の制作過程や誕生の背景についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

【わかりやすく解説】浮世絵とは何か?その特徴と代表的な画家・作品をご紹介

有名な浮世絵師12名と代表作一覧

ここからは、浮世絵師のなかでも有名な12名と代表作を紹介します。

菱川 師宣(ひしかわもろのぶ)

菱川師宣は、浮世絵の基礎を築いた浮世絵の祖と知られ、「見返り美人」の浮世絵で有名です。独自の画風と技術革新は、江戸時代の風俗画に大きな影響を与えました。

菱川師宣は現在の千葉県鋸南市保田出身で、生年は明らかではありません。幼いころから絵画に親しみ、独学で狩野派や土佐派の技法を学びました。

江戸に出てからは、絵草紙や御伽草子の版下絵師として活動し、江戸の庶民文化を描く風俗画で注目を集めました。特に、美人画は多くの江戸町人に支持され、「浮世絵」の名を世に広めています。

師宣の代表作「見返り美人」は、振り返る女性の優美な姿を描き、当時の美の基準や町人文化を象徴しています。

「見返り美人図」

「歌舞伎図屏風(かぶきずびょうぶ )」

出典:文化遺産オンライン

下記の記事では菱川師宣について詳しく解説しているため、気になる方はぜひ参考にしてください。

菱川師宣とは?浮世絵の祖の来歴や画風、代表作について詳しく解説します!

葛飾北斎(かつしかほくさい)

葛飾北斎は、浮世絵を世界に広めた江戸時代後期の巨匠で、「冨嶽三十六景」をはじめとする数々の革新的な作品を残しています。その影響は日本国内にとどまらず、西洋美術にも大きな影響を与えました。

1760年に江戸・本所(現・墨田区)で生まれた北斎は、勝川春章に師事し、浮世絵師としてのキャリアをスタートさせます。代表作「冨嶽三十六景」では、富士山を独創的な構図や鮮やかな色彩で描き、風景画の新たな表現を確立させました。

「冨嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」は北斎の革新的な構図が象徴されており、西洋の印象派画家たちは、北斎の浮世絵に大きな影響を受けました。

「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏(ふがくさんじゅうろっけい かながわおきなみうら)」

出典:文化遺産オンライン

「富嶽三十六景 凱風快晴(ふがくさんじゅうろっけい がいふうかいせい)」

出典:文化遺産オンライン

こちらの記事では、葛飾北斎について詳しく解説しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

喜多川歌麿(きたがわうたまろ)

喜多川歌麿は美人画の第一人者として知られており、繊細で大胆な表現は、浮世絵の可能性を大きく広げました。歌麿は町娘や遊里の女性たちを描いた美人画で人気を博し、女性のしなやかな表情や所作を細部まで捉えた作風で有名です。

また、錦絵や挿絵でも活躍し、寛政期に多くの支持を得て浮世絵美人画の全盛期を築きました。一方、幕府の風紀取り締まりに抵触し、文化元年(1804年)に手鎖50日の処分を受けています。

歌麿の作品は、単なる美人画にとどまらず、描かれる女性たちの内面をも感じさせるのが特徴的です。

「婦人相学十躰(ふじんそうがくじってい)」

出典:東京国立博物館

「娘日時計・未ノ刻(むすめひどけい・ひつじのこく)」

出典:文化遺産オンライン

下記の記事では喜多川歌麿について詳しく解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。

喜多川歌麿とは?来歴や画風、エピソード、代表作について詳しく解説します!

東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)

東洲斎写楽は個性あふれる役者絵を生み出し、浮世絵史に鮮烈な印象を残した画家です。写楽の作品は、役者の表情や動きを大胆かつデフォルメして描くことで、舞台上の迫力や感情を巧みに表現しています。

代表作「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」は、力強い構図と独特の線が観る者を引きつけます。写楽の活動期間はわずか10ヶ月と短いながらも、約140点の作品を発表し、浮世絵に新しい表現の可能性を示しました。

「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」では、役者の鋭い視線や張り詰めた緊張感が見事に描かれています。

「三代目大谷鬼次の江戸兵衛(さんだいめおおたにおにじのえどべえ)」

出典:東京国立博物館

「嵐竜蔵の金貸石部金吉(あらしりゅうぞうのかねかしいしべきんきち)」

出典:文化遺産オンライン

歌川国芳(うたがわくによし)

歌川国芳は江戸時代末期に活躍した浮世絵師で、力強い武者絵や独創的な戯画(ぎが)で多くの人々を魅了しました。

国芳の作品は「相馬の古内裏(そうまのふるだいり)」に代表されるように、迫力ある構図と大胆な表現が特徴です。巨大な骸骨の妖怪を描いた作品は、彼の想像力と描写力の結晶といえるでしょう。

また、猫や魚を擬人化したコミカルな戯画や風刺画も手がけ、人々の生活に寄り添う作品を数多く生み出しています。そのユニークな作風と反骨精神から、「江戸っ子たちのヒーロー」として支持されました。

また、西洋画の技法にも関心を寄せ、リアリズムを取り入れた作品も制作しています。

「相馬の古内裏(そうまのふるだいり)」

出典:東京富士美術館

「猫のすゞみ(ねこのすずみ)」

出典:ColBase

川原慶賀(かわはらけいが)

川原慶賀は、浮世絵師ではなく、出島でオランダ商館員の依頼を受けて活動した「出島出入絵師」として知られています。シーボルトのもとで日本の風俗や動植物を描き、鎖国時代の日本の姿をヨーロッパに伝えた絵師です。

慶賀はオランダの医師シーボルトとの出会いにより、絵師としてのキャリアを大きく発展させています。シーボルトは慶賀の繊細な筆致と正確な描写力を高く評価し、動植物や風俗の記録を彼に託しました。

シーボルトの依頼を受けたことがきっかけで、ロシアやオランダに所蔵される慶賀の作品には、植物図譜や魚図などが含まれます。慶賀の作品は西洋画の技法を取り入れつつも、日本画の伝統を活かし、独自の視点で日本の姿を表現しています。

「出島の絵」

出典:Sotheby’s

「長崎港図・ブロンホフ家族図」

出典:文化遺産データベース

鳥居清信(とりいきよのぶ)

鳥居清信は、歌舞伎文化と密接に結びついた絵師で、鳥居派の祖として知られています。

清信は主に歌舞伎役者や遊女の姿を描く墨摺絵本(すみずりえほん)や芝居小屋の絵看板を手がけ、鳥居派の伝統を築き、江戸の庶民文化に貢献しました。

また、簡潔で流麗な描線による美人画も手がけ、画家としての幅広い才能を発揮します。

代表作として知られる美人画では、勝山髷(かつやままげ)を結い、反古染模様(ほうごぞめもよう)の振袖をまとった女性の姿が描かれています。

「立美人 」

出典:文化遺産データベース

「傘差し美人図」

出典:文化遺産オンライン

歌川広重(うたがわひろしげ)

歌川広重は、「東海道五十三次」などを手がけ、日本の自然美を国内外に広めた浮世絵師です。

当初は美人画や武者絵、役者絵など多岐にわたるジャンルに挑戦しましたが成功せず、風景画を手がけるようになりました。その中で「東海道五十三次」や「名所江戸百景」は広重の代名詞的存在となり、地位を確立させます。

有名な浮世絵「東海道五十三次」は、江戸から京都を結ぶ東海道の情景が緻密に描かれている風景画です。また、「名所江戸百景」は江戸の風景をユニークな視点で切り取り、西洋でも高く評価されています。

「東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)」

出典:文化遺産オンライン

「東海道五十三次之内 55 京師《三条大橋》(とうかいどうごじゅうさんつぎのうち55けいし さんじょうおおはし)」

出典:文化遺産オンライン

こちらの記事では、歌川広重について詳しく解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

歌川広重とは?画風やエピソード、代表作について詳しく解説します!

勝川春章(かつかわしゅんしょう)

勝川春章は、役者絵を中心に活躍した浮世絵師で、後に肉筆画でその才能を開花させた人物です。

明和年間ごろから役者絵で人気を集め、歌舞伎俳優の生き生きとした表情や躍動感あふれる姿が高い評価を得ています。天明期以降には主に肉筆画を手がけ、個性的で繊細な作品を生み出しました。

代表作の1つ「三代目大谷広次の鯉つかみ」は、巨大な鯉と格闘する迫力ある場面を描いた作品です。また、「東扇」シリーズでは五代目市川団十郎の似顔絵を扇形に描き、精巧な描写と物語性が際立っています。

「三代目大谷広次の鯉つかみ(さんだいめおおたにひろじのこいつかみ)」

出典:文化遺産オンライン

「東扇・五代目市川団十郎(あずまおうぎ ごだいめいちかわだんじゅうろう)」

出典:文化遺産オンライン

鳥文斎栄之(ちょうぶんさい えいし)

鳥文斎栄之は、武士出身である異色の経歴を持ちながら、美人画を中心に独自の様式を確立した画家です。長身で楚々とした美人画を特徴とし、続絵や錦絵を多く手がけたほか、寛政期以降は肉筆画に注力しました。

当初は徳川家治の御用絵師を務めていましたが、主君の死後、武士の身分を離れて浮世絵師の活動を開始します。栄之は天明から寛政期にかけて、同時代の喜多川歌麿と並び称されるほどの人気を博しました。

代表作「青楼藝者撰・いつとみ」は、吉原の人気芸者「いつとみ」を描いた三枚続の一部です。また、寛政12年には後桜町上皇の御文庫に「隅田川の図」が収められるなど、知識人や上流階級からも愛されました。

「青樓藝者撰・いつとみ(せいろうげいしゃせん・いつとみ)」

出典:文化遺産オンライン

奥村政信

奥村政信は、江戸時代初期に浮世絵の基盤を築いた革新的な絵師であり、技法や表現の発展に大きく貢献しました。

元禄末期から宝暦年間にかけて活躍し、鳥居清信や菱川師宣の影響を受けつつも独自の美人画や風景画を創出しています。また、自ら版元「奥村屋」を開き、絵師と版元を兼ねた活動が新しい試みを可能にしました。

代表作「小倉山荘図」では、京都の嵯峨にある小倉山を舞台に、藤原定家と式子内親王の伝説を描いています。また、「南蛮屏風」は南蛮人や黒船が日本に到着する場面を描き、当時の国際的な文化交流の一端を垣間見せる貴重な作品です。

「小倉山荘図(おぐらさんそうず)」

出典:文化遺産オンライン

「南蛮屏風(なんばんびょうぶ)」

出典:文化遺産オンライン

月岡芳年

「最後の浮世絵師」と称される月岡芳年は、江戸から明治への時代変化の中で浮世絵の新たな可能性を切り拓いた画家です。

芳年は幅広いジャンルで活躍しつつ、血なまぐさい無惨絵の描き手として注目を集めました。絵画は大胆な構図と鮮やかな色彩で、見る者に強烈な印象を与える作風を確立します。

さらに、浮世絵が需要を失いつつあった明治期において、革新的な表現力でその伝統を維持しました。

代表作の1つ「藤原保昌月下弄笛図」は、藤原保昌が夜道で笛を吹く場面を幽玄な雰囲気で描いています。一方、盗賊の存在を暗示する緊張感が作品全体を引き締め、芳年の独特な物語性が際立っています。

「月百姿(つきひゃくし)」

「和漢百物語(わかんひゃくものがたり)」

浮世絵を鑑賞できる美術館

ここからは、浮世絵を所蔵している博物館や美術館を紹介します。

東京国立博物館

出典:東京国立博物館

東京国立博物館は、日本の文化や美術を深く理解できる場で、浮世絵の鑑賞にも最適な美術館です。本館では日本美術や歴史資料が常設展示され、2階には浮世絵コーナーが設けられています。

1938年に昭和天皇の即位を記念して開館した本館は、伝統的な東洋の要素を取り入れた「帝冠様式」の建築です。この建物自体が重要文化財に指定されており、歴史的価値のある空間で日本美術を堪能できます。

| 開館時間 | 9時30分~17時00分 毎週金・土曜日は9時30分~20時00分 |

| 観覧料 | 一般:1,000円 大学生:500円 |

| 休館日 | 月曜日(ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館) |

| アクセス | JR上野駅から徒歩10分 |

| HP | https://www.tnm.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

太田記念美術館

出典:太田記念美術館

太田記念美術館は、日本国内外の浮世絵愛好者にとって欠かせない美術館です。充実したコレクションを鑑賞できます。

版画と肉筆画の両方において優れた作品を多数所有しており、世界有数のコレクションを鑑賞できます。毎月異なるテーマで展覧会を開催するため、訪れるたびに新しい浮世絵の魅力を発見できます。

| 開館時間 | 10時30分~17時30分 |

| 観覧料 | 展示により異なる |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)展示替え期間年末年始 |

| アクセス | JR原宿駅から徒歩5分 |

| HP | https://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

中山道広重美術館

出典:中山道広重美術館

中山道広重美術館は、歌川広重の浮世絵を中心に、地域文化の継承と芸術文化の振興を目的とした美術館です。

広重の代表作「木曽海道六拾九次之内(きそかいどうろくじゅうきゅうつぎのうち)」を含む約500点以上の作品が所蔵されています。収蔵品は定期的に企画展として展示され、訪れるたびに異なる魅力を楽しめるでしょう。

館内には浮世絵が学べる「浮世絵ナビルーム」があり、実際に浮世絵の「重ね摺り」を体験できるコーナーもあります。

| 開館時間 | 9時30分~17時00分 |

| 観覧料 | 一般(個人):企画展 520円/特別企画展 820円 一般(団体:20名以上):企画展 420円/特別企画展 660円 18歳以下:無料 |

| 休館日 | 月曜日(祝日を除く)祝翌日年末年始 |

| アクセス | JR恵那駅から徒歩5分 |

| HP | https://hiroshige-ena.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

岡田美術館

出典:岡田美術館

箱根の小涌谷に位置する岡田美術館は、日本とアジアの美術を広く展示する施設で、江戸時代の浮世絵も充実しています。5階建ての広大な展示空間に、古代から現代までの日本や中国、韓国の美術品が常時約450点展示されています。

特に、江戸時代の浮世絵や琳派の名作を多数収蔵しており、葛飾北斎や喜多川歌麿の肉筆画、俵屋宗達や尾形光琳の琳派の絵画の特別展を度々開催しています。

| 開館時間 | 9時00分〜17時00分 |

| 観覧料 | 一般・大学生:2,800円 小中高生:1,800円 |

| 休館日 | 12月31日、1月1日、展示替期間 |

| アクセス | バス停小涌園から徒歩すぐ |

| HP | https://www.okada-museum.com/ |

※展示作品や、営業時間、入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

まとめ

この記事では、有名な浮世絵師12名を解説しました。浮世絵は日本文化を象徴する芸術で、江戸時代に日本で発展し、当時の文化や日常が描かれています。美人画・役者絵・武者絵・風景画などの多彩なジャンルが存在しているのも特徴です。

この記事を参考に、有名な浮世絵作品や美術館を訪れて、日本の伝統文化を楽しみましょう。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。