印象派とは?|瞬間を捉える芸術

美術展に行くことはほとんどないけれど、印象派の作品だけはなんとなく好き。そんな方も多いのではないでしょうか。「印象派」という言葉の美しさもあり、日本では根強い人気を誇るのが印象派です。19世紀後半から始まる印象派の動きは美術の世界における革命といわれ、近代美術の幕開けとも評価されています。

代表的な画家はモネ、ルノワール、ドガ、セザンヌなどなど。普段はアートとは無縁というかたも、これらの名前は耳にしたことがあると思います。それぞれの画家の特徴は異なるものの、光の表現や独特のタッチはとても魅力的。理屈はわからなくても、感覚的に「好き」と感じる人が多いことでしょう。

美術の世界的な潮流となり、日本の芸術にも大きな影響を与えた印象派。アートはよくわからないという方のために、印象派について詳しく解説していきます。

印象派の特徴とスタイル

多くの有名な画家たちが属していた印象派。正しくは、「印象主義」と呼ばれる芸術運動です。印象派にはどのような特徴とスタイルがあったのでしょうか。

わかりやすく解説します。

アトリエ内での製作から屋外へ

印象派を生み出す源流となったのは、17世紀に全盛期を迎えたオランダの風景画でした。それまで絵画といえば屋内のアトリエで製作していた芸術家たちが、風景画の普及で、戸外でキャンバスを構えることが多くなったのです。

18世紀後半には、イギリスで風景や自然の美しさを描くことが大流行。日本でもよく知られるターナーは、この時代に活躍した芸術家です。すでにこの時代、水彩や油彩のスケッチには自然を観察することでアーティストたちが会得した光の表現を見ることができます。

印象派の最大の特徴ともいえる光の表現は、こうした流れから発展していきました。印象派の芸術家たちの多くは、光が満ちて大気が変化しやすい屋外での製作を好みました。また屋内での製作をする場合も、光彩の表現を意識して描かれている作品が目立ちます。

斬新なモチーフや主題

印象派が近代絵画の先駆けといわれる理由のひとつ、それが主題にあります。

17世紀ごろまで絵画といえば、モチーフは宗教、神話、歴史などで占められていました。一方印象派の画家たちは、身近にある風景や風俗、静物といった市民的なジャンルをテーマに作品を描くようになります。

現代の私たちが印象派に親近感を覚えるのは、馴染みのあるテーマで描かれていることも大きな理由ですね。

明るい色彩と繊細な筆使い

モネやルノワールの描く風景を思い出してみてください。ごく自然に見えてくるのは、太陽光の反射を受けたプリズムの多彩さです。対象は固有の色を持っているのではなく、光によって色調は常に変化しているというのが印象派の主張でした。印象派以前は、太陽の光といえば白や黄色の淡色で表現されることが大半でした。光を描きたかったら、画面上に明暗をくっきりと描くことで、明るさを強調するしかなかったのです。

印象派の画家たちはこの約束事から解放されて、七色の光の動きを表現するようになりました。太陽の光を表現するのはプリズムの七色、それらを「混ぜない」ことでより明るい表現が可能になったのです。試していただければ一目瞭然ですが、絵具というのは混ぜれば混ぜるほど色が暗くなってしまうのです。印象派は「混ぜない」ことで、画面に明るい色彩を描きました。

とはいえ、自然をそのまま描写するには「中間色」も必要です。そこで誕生したのが、印象派独特の「タッチ」でした。つまり絵具は実際には混ぜないけれど、見た目は混ぜたと同じような効果をもたらす技術を生み出したわけです。

具体的にはこんな感じです。青と赤の点を画面に表現します。近くで見れば赤と青の点に過ぎませんが、遠くから見ると紫色に見えるという効果が生まれます。さらに補色の関係を活かすという技術も、印象派の特色です。

補色というのは、混ぜ合わせたときに黒色になる2つのカラーを指します。たとえば紫と黄色、赤と緑、オレンジと青などがその代表格。補色の関係を持つ2色は、隣り合うと互いの色を強調するという性質があります。緑を際立たせたかったら、赤を添えるといった具合。これらは、当時はとても前衛的な技術でした。

色の混合をパレットの上で行うのではなく、視覚の上で行う。 これが、印象派の明るい色彩と繊細な筆遣いを生み出した特徴といえるでしょう。

「印象派」の歴史

「印象派」という美しい言葉は、どのようにして生まれたのでしょうか。

印象派草創期のエピソードとともに解説します。

印象派の誕生

印象派は、19世紀後半のフランスで生まれた革新的な芸術運動です。その背景には、当時支配的だったアカデミー美術への反発がありました。アカデミー美術は、厳格な規則に従った理想化された表現を重んじており、公式展覧会サロンではその様式が評価されていました。

しかし、モネやルノワールらは「日常の光や空気感、移ろう一瞬をもっと自由に描きたい」と考えます。そこで、彼らはモンマルトルの「カフェ・ゲルボワ」に集い、旧来の常識に縛られない新たな表現を追求しました。

この集まりから、色彩と光を主役に据えた印象派の運動が芽生えます。瞬間を切り取る独自のアプローチは、当時の芸術界に大きな衝撃を与えました。

印象派と名付けられた所以

「印象派」という言葉の由来は、1874年4月15日にパリで開かれた展覧会が発端になっています。

この展覧会に参加したのは、モネ、シスレー、ルノワール、ピサロ、ドガ、セザンヌ、ベルト・モリゾ、ブーダン。つまり印象派の立役者が勢ぞろいしたわけですね。

展覧会が開かれてから10日後、フランスの風刺新聞『シャリヴァリ』に「印象派の展覧会」というタイトルの長文記事が掲載されました。執筆者は批評家のルイ・ルロワ。

つまりこのルロワの記事から、「印象派」という言葉が生まれたといわれています。そして「印象派」という言葉の普及を促したのが、モネの《印象・日の出》でした。

モネ自身の述懐によれば、この作品は当初《日の出》というタイトルだったそうです。ところが展覧会のカタログ製作中に、ルノワールの弟のエドモンが「これだけではあまりに無愛想だからなにか工夫を」と提案したそう。

そこでモネが思わず、《印象・日の出(Impression,soleil levant)》と答えたというエピソードがあります。現在はすっかり定着した「印象派」という言葉は、かなり偶発的に誕生したのですね。

評価されなかった初期の展示からの軌跡

印象派最初の展示会の批評が、風刺新聞『シャリヴァリ』に掲載されたことはすでに書きました。この記事は真面目な「批評」というよりも風刺的なルポとなっています。

批評家のルロワが架空の正統派画家ヴァンサンと展覧会を訪れて、そのあまりのひどさに画家が発狂してしまうという、実におちゃらけた内容なのです。

たとえば、モネの傑作《キャピシーヌ大通り》に関しては「通りを歩いている人間を描いた点々、あれは漆喰を塗るときの技術じゃないか」なんてふざけた批評がされています。

印象派による第1回目の展覧会はこのように、美術界におけるスキャンダルとみなされてしまいました。ところが皮肉なことに、モネらの作品を嘲ったルロワの記事によって「印象派」という言葉が世に知られるようになったのです。

印象派の画家たち|その人気と影響力

印象派の画家たちは、日本でもよく知られています。

絶大な人気を誇る代表的な画家とその特色、影響力について説明します。

印象派の代表的な画家

印象派の画家の名は、私たちにも馴染み深いものですね。印象派の中核を成した画家の名前を具体的にあげてみましょう。

まず、1860年代に画家のシャルル・グレールに学んでいたグループのメンバー。

- クロード・モネ

- アルフレッド・シスレー

- ピエール=オーギュスト・ルノワール

- フレデリック・バジール

次に、自由なアトリエとして若い画学生に人気だったアカデミー・シュイスに出入りしていたメンバー。

- エドゥアール・マネ

- カミーユ・ピサロ

- ポール・セザンヌ

- アルマン・ギヨマン

さらにセザンヌと友人であったエドガー・ドガ、ギュスターヴ・カイユボット、女性画家のベルト・モリゾなどが有名です。

著名な印象派の画家たちの特色と影響力

印象派の画家たちの中でもとくに有名な8人。

彼らの特色と影響力を解説します。

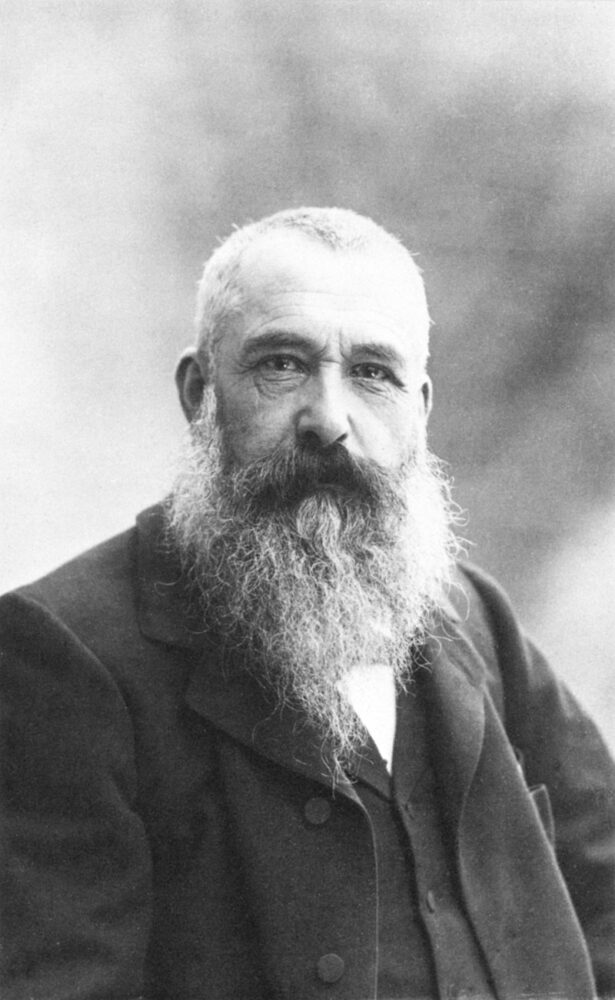

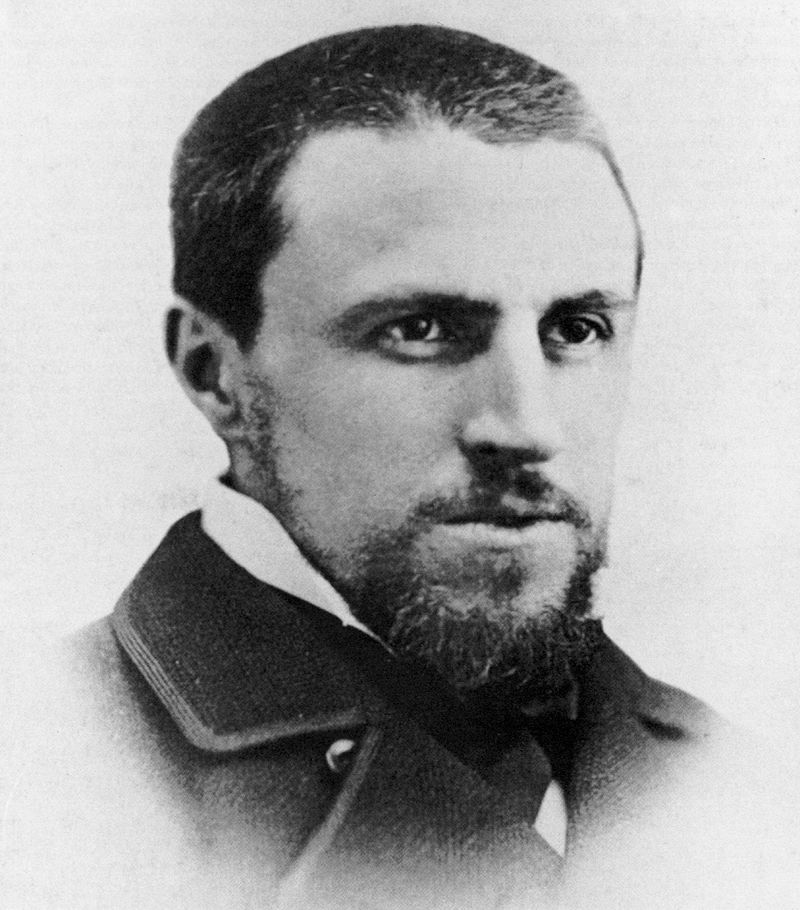

クロード・モネ

印象派の開拓者といわれるクロード・モネ。

代表作《印象・日の出》は、印象派という名称の由来となりました。

彼自身はとくに新しい主義主張をしようという意思はなかったようですが、並外れて優れた感覚とセンスが、美術の新しい歴史を生み出したといわれています。

モネは印象派の特徴でもある光の変化を表現するために、筆触分割や色彩分割という技術を生み出しています。印象派の様式は、モネによって確立されたといっても過言ではありません。

風景画が多く、とくに水辺の風景を好んだことで知られています。

代表作は《アルジャントゥイユのレガッタ》、《睡蓮》。

クロード・モネについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

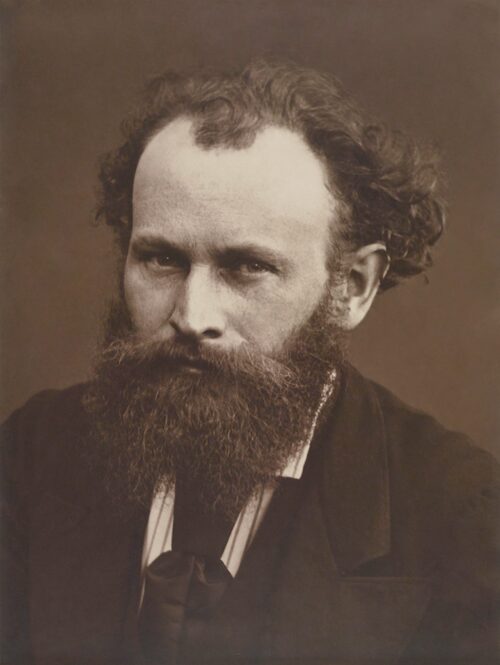

エドゥアール・マネ

エドゥアール・マネは、印象派の誕生に大きな影響を与えた画家です。彼は伝統的な技法に挑戦し、「草上の昼食」や「オランピア」などの作品で、現実的かつ挑発的な裸婦を描きました。

これらの作品は当時の観衆から非難を浴びましたが、マネはその反発に屈することなく、独自の表現を貫きました。都市生活や現代的なテーマを扱いながらリアリズムや日本美術の影響を取り入れ、近代絵画に新たな風を吹き込みます。

マネの果敢な挑戦は、印象派の自由な表現を促進し、後の画家たちに多大な影響を与えました。

代表作は《草上の昼食》、《オランピア》。

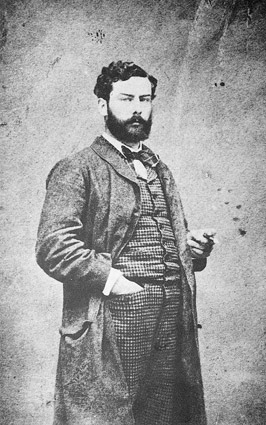

ピエール=オーギュスト・ルノワール

陶器の絵付け職人からキャリアを始めたルノワール。

画家となった当初はロマン主義的な作風でしたが、やがてモネとともに筆触分割の技法を確立しました。

ルノワールは人物画が人気、女性たちを彩る甘美な色調が魅力です。ルノワールの美しい女性像と赤の表現で、後進たちに大きな影響を与えました。

代表作は《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場》、《陽光の中の裸婦》。

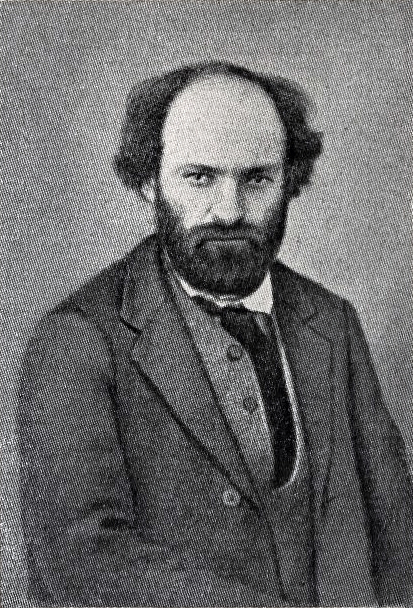

ポール・セザンヌ

若い頃は法律を学んでいたというセザンヌ、印象派の画家たちと親交を結びますが、美術学校に落ちたり美術展に落選したりと不遇の時代が続きました。

ピサロの影響を受けて明るい画風を確立。印象派の色彩と堅固な造形表現を両立させるという難しい技術を探求し続けました。

フォービズムやキュビズムにも大きな影響を与えた画家です。

代表作は《カード遊びをする人》、《女性大水浴図》。

ポール・セザンヌに関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

ベルト・モリゾ

モリゾは画家エドゥアール・マネの義妹。印象派展に積極的に参加した女流作家です。

女性らしい繊細な感情や軽めのタッチの表現に優れていました。

風景画、人物画、いずれも印象派の真骨頂といった画風で知られています。

代表作は《ゆりかご》《蝶々捕り》。

アルフレッド・シスレー

服地商の家に生まれたシスレーは、画家を志してパリ国立美術学校に学び、モネやルノワールとともに印象派の先駆者となりました。

外光の下での水や大気を描くのが得意で、風景画をたくさん残しています。画面から清々しさが伝わるような魅力があり。

代表作は《ポール・マルリの洪水》、《サン=マメスの曇りの日》。

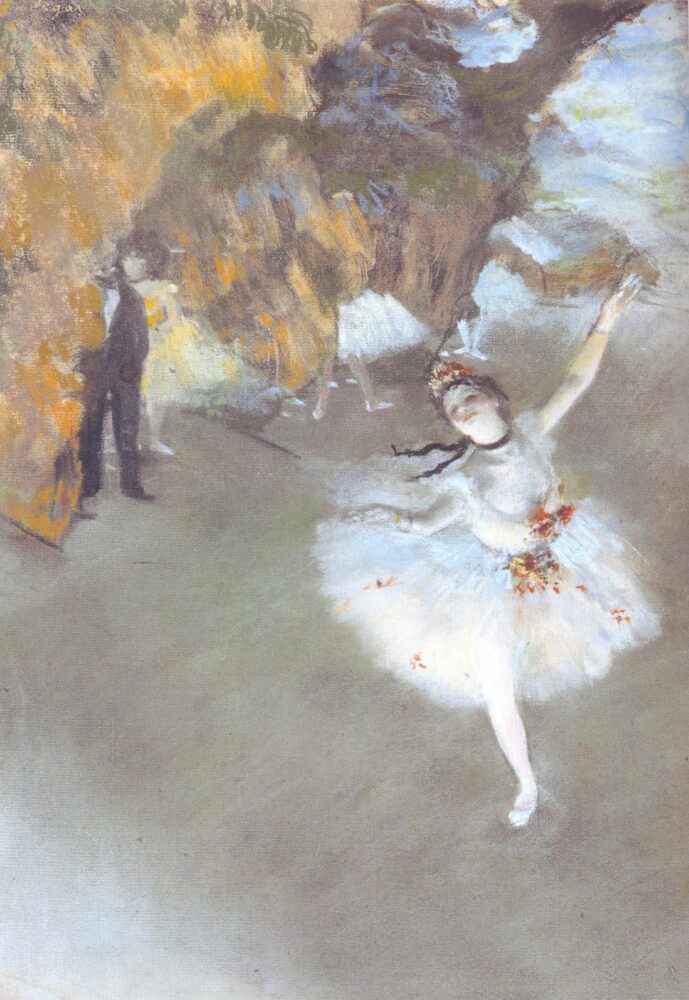

エドガー・ドガ

富裕な銀行家の息子だったドガは、パリの国立美術学校に学び、さらにイタリアに留学。当初はかなり古典的な様式の作品を描いています。

モネやピサロと知り合い、踊り子などの女性像で頭角を現しました。厳格なデッサンと斬新な構図は、後世の画家にも影響を与えました。写真家としても有名。

代表作は《バレエのレッスン》、《湯上り》。

エドガー・ドガをより詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

ギュスターブ・カイユボット

パリのブルジョア階級出身のカイユボットは、自身が画家であるだけではなく、モネやルノワールの援助者でもあったと伝えられています。

パリの街の風景、労働者たちの情景、人物画に優れていた画家です。セーヌ川沿いの風景は、いかにもフランスらしい情緒が漂っています。

カイユボットは印象派の作品のコレクターでもあり、そのコレクションはのちに国家に遺贈されました。現在はオルセー美術館で彼のコレクションを鑑賞できます。

代表作は《床の鉋かけ》、《パリの通り、雨》。

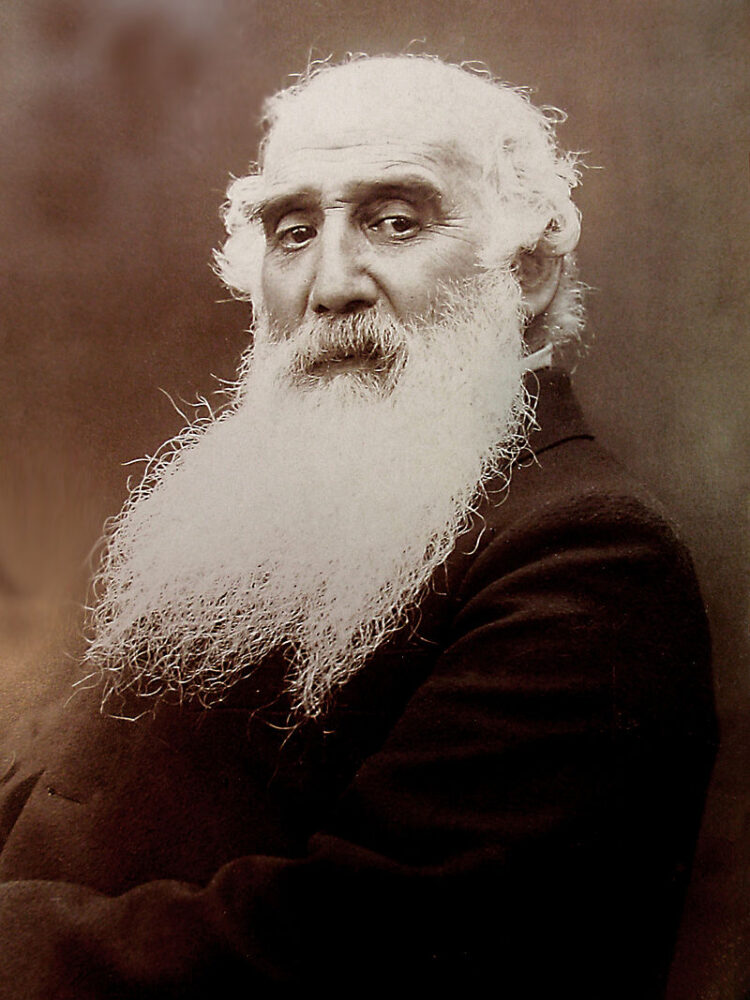

カミーユ・ピサロ

西インド諸島セントトマス生まれのピサロは、1855年のパリ万国博覧会で見た絵画に大きな影響を受けました。とくにコローに感銘を受け、働く人のいる田園風景や風景画を多く残しています。

穏やかな色彩と構築的な構図が特徴。一時期スーラの影響で作風を変えていますが、晩年は印象派に戻りパリやルアンの都市風景を描いています。

代表作は《赤い屋根》、《りんご採り》。

代表的な作品とその特徴

印象派のシンボルとなっている作品は、とくに美術に興味がない人でも目にしたことがあると思います。

印象派の代表的な作品とその特徴について、わかりやすく解説します。

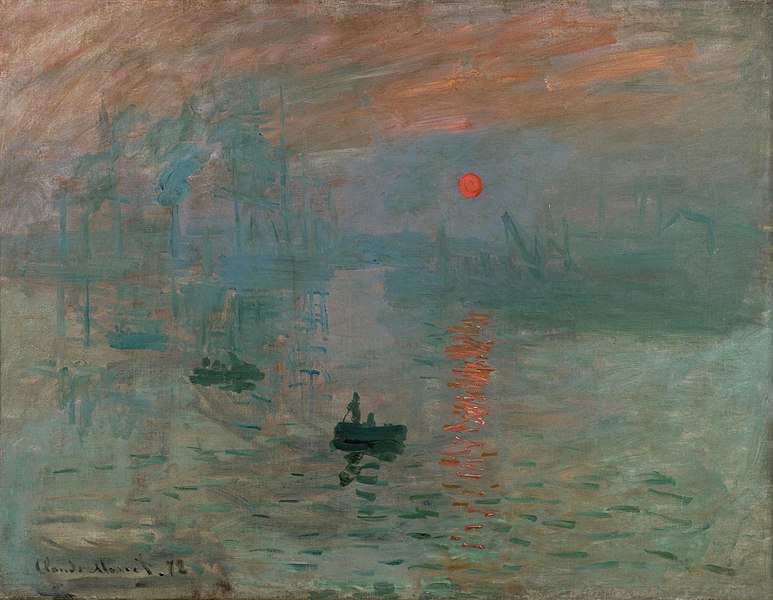

印象・日の出

「印象派」の名の由来にもなった歴史的な作品。1872年にモネによって描かれました。

絵画史上初めて、「光」が画面の主役となった作品です。描かれているのはモネの故郷ル・アーブル。

港にある船も建物も、光と靄の中に溶け込んでいます。日の出の太陽が水面に反射して、潮の香りや朝の冷気も伝わって来そうな傑作。

発表当初は「こんなものは絵ではない」と酷評された《印象・日の出》は、美術の世界における金字塔として、私たちに強い印象を残します。

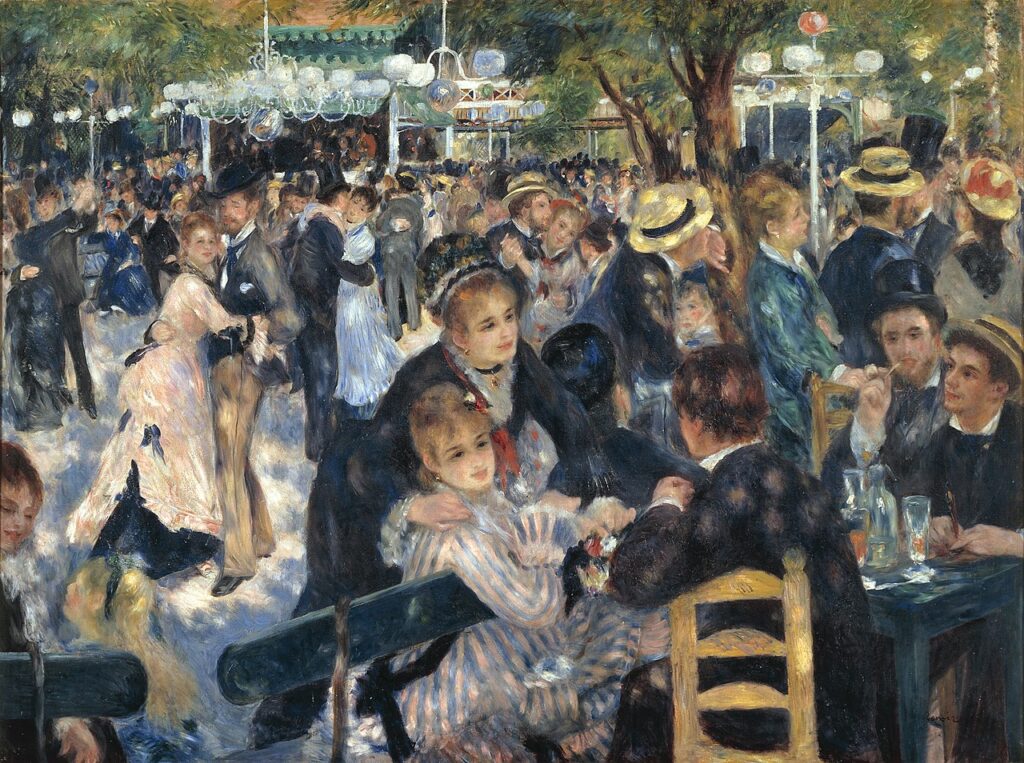

ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会

1876年にルノワールによって描かれた作品。1870年代を代表する名作として有名です。

パリのモンマルトル地区にあったムーラン・ド・ラ・ギャレットの華やかな雰囲気と、人々の喜びが画面から伝わってきます。

自然光と人口の光を巧みに利用して、人々と衣服の動きが軽いタッチで表現されています。発表当初は、溶けているような輪郭が批判の対象であったのだとか。

19世紀のパリの美しさを伝える傑作です。

草上の昼食

「西洋近代絵画の創始者」と呼ばれるエドゥワール・マネが、1863年に描いた作品です。

《オランピア》と並ぶマネの傑作といわれていますが、1863年のサロンの審査員によって出展を拒否されたエピソードを持っています。

古典的なイタリア絵画にインスピレーションを得たとされる同作品、洋服を着た男性たちに交じって裸の女性が描かれていることは「猥雑」であると批判され、当時は大変なスキャンダルに。

しかし後世の画家たちに大きな影響を与えた作品として、現在はオルセー美術館でも大変な人気を博しています。

睡蓮

モネの最高傑作のひとつであり、最晩年の作品絵ある《睡蓮》の連作。

1915年から1926年にかけて描かれた幻想的な作品です。当時のモネの自宅にあったジヴェルニーの睡蓮がモデルになっています。光を主役にするならば、同じモチーフで描いても出来上がった作品がまったく異なることを証明した連作で、「光の洪水」と称賛された傑作。

「モネの絵を見れば日傘をどちらに向ければいいかわかる」

と語ったモリゾの言葉が実感できる、目くるめくような作品です。

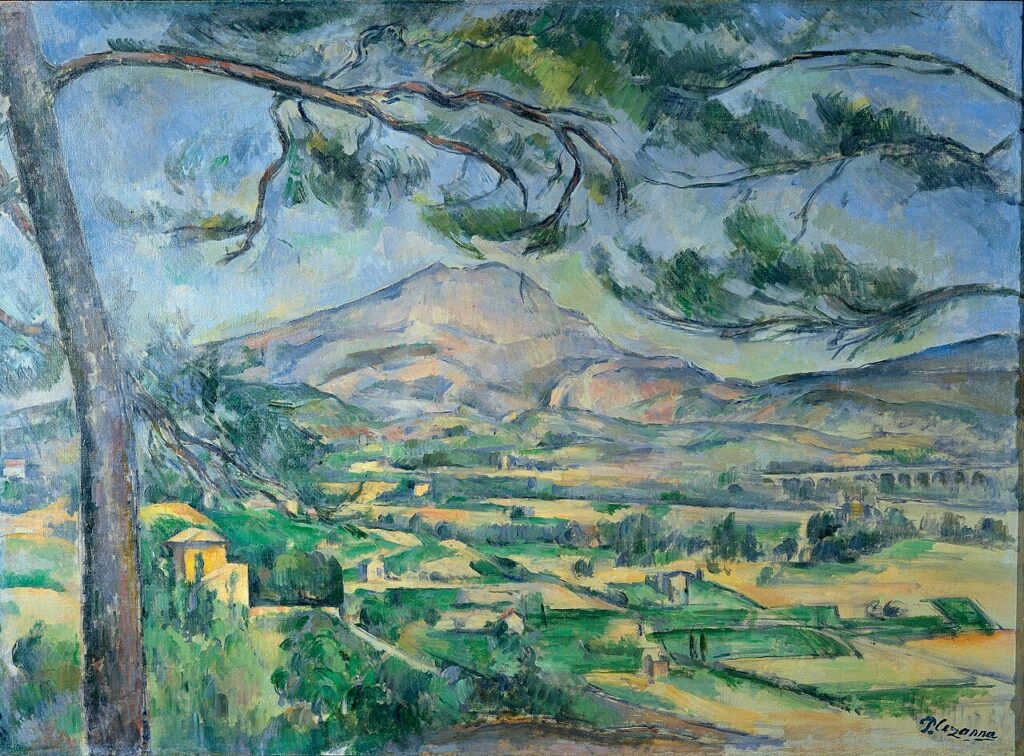

サント=ヴィクトワール山

セザンヌの代表作《サント=ヴィクトワール山》。

1880年代中ごろから、セザンヌは地中海を中心とする風景画をよく描くようになりました。サント・ヴィクトワール山は、セザンヌの故郷にある風景です。

印象派といえばきらびやかな光というイメージがありますが、セザンヌの作風はどっしりとしたヴォリューム感が主役。この作品でも、印象派の技術を駆使しながら、山の量感を巧みに表現しています。

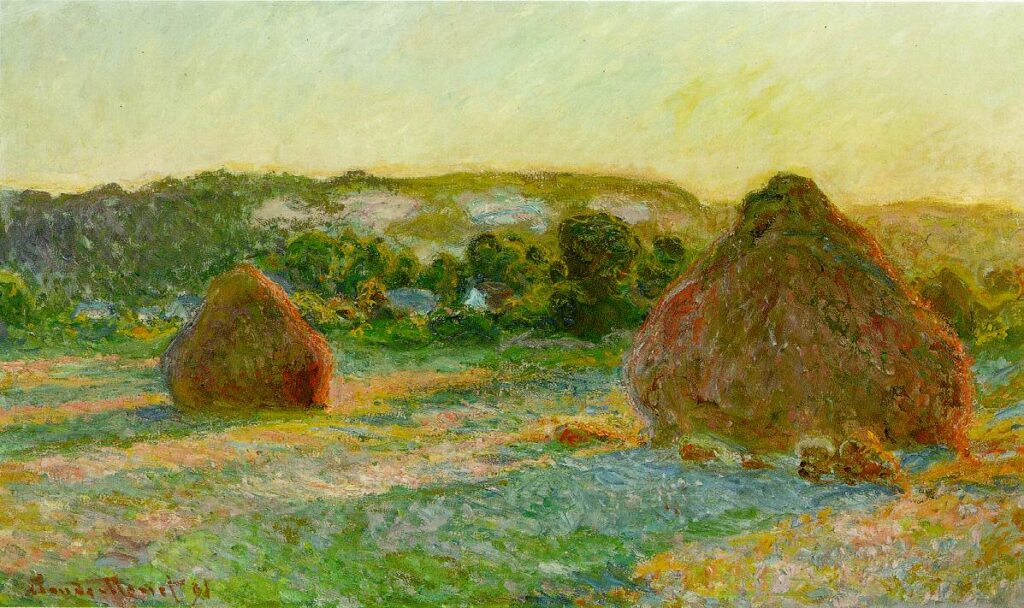

積みわら

《積みわら》は、モネが1890年から1891年にかけて描いた25点の作品を指します。

ノルマンディーにあったモネの自宅近くの小麦畑がモデルになっているといわれ、季節や気象条件によって変わる積みわらを豊かな色彩で描きました。

フランスの農業地帯の豊かさやのどかさが画面から伝わるだけではなく、季節によって変わる温度まで感じられるリアリティ。

1891年5月にパリで展示された積みわらシリーズは、モネ自身にとっても自信作であったと伝えられています。

印象派に与えた日本美術の影響

西洋美術史に大きな足跡を残した印象派。実は日本美術の影響を受けていたことをご存じでしょうか。

19世紀に海外で花開いた「ジャポニズム」が印象派にどのような影響を与えたのか、詳しく解説します。

ジャポニズムとは

ジャポニズムとは、19世紀後半に主にフランスで盛んになった芸術的エキゾチズムのこと。19世紀半ばに日本が海外に向けて開国したことで、浮世絵や装飾美術が欧米に伝えられ、大変もてはやされました。

この風潮は、芸術家たちに刺激を与えて、屏風や扇などの日本のアイテムが作品の中に描かれるようになったのです。

たとえばマネの《エミール・ゾラの肖像》には、日本製の屏風や版画が描かれています。モネも妻のカミーユに武者模様の着物を着せて《日本衣装の女》を描きました。

みずみずしい感性を持った芸術家にとって、当時の日本の風物は東洋の神秘への憧れとなって、作品に描かれることになったのです。

日本の浮世絵が影響を与えた印象派の構図

後期印象派の代表的な作家ゴッホが、日本の浮世絵をコレクションしていたのは有名なお話。

浮世絵の構図は、印象派に大きな影響を与えたといわれています。

対象を瞬間的にとらえて描く大胆な構図や、唐突な画面の切り方など、画面に静かなドラマが展開するような構図が印象派の特徴です。前景に大きなものを配して、中景を廃して突然遠景をつなげるなどの技術も、印象派の時代に生まれました。

四角い枠で視野を切り取るような浮世絵の構図が、印象派でも数多く用いられています。

ゴッホは浮世絵に影響を受けた画家の1人です。ゴッホと浮世絵の出会いや影響を受けた作品を知りたい方は、下記の記事も併せて参考にしてください。

印象派から新印象派、ポスト印象派への進化

19世紀後半の美術界にセンセーションを巻き起こした印象派は、そのあと、葛藤や確執を経て変化していきます。

その流れの中で、かの有名なゴッホやゴーギャンも誕生してくるのです。印象派の「その後」を見ていきましょう。

印象派から新印象派へ

1880年頃になると、印象派の先駆けといわれた画家たちも40代になろうとしていました。グループにおける活動よりも、それぞれの画家たちが自己の芸術を深めるというフェーズに入っていきます。主要なアーティストたちの印象派展への不参加も目立つようになりました。

こうした中で生まれたのが、ジョルジュ・スーラによる新印象派です。

新印象派の特徴は、印象派によって確立された直観的、経験的な技法を、より理論的に推し進めたところに特徴があります。新印象派によって、色調分割を徹底的に行う分割主義と、小さな丸い斑点で埋めていく点描主義が生まれました。

スーラの代表作には《アニエールの水浴》、《ポーズする女たち》などがあります。

スーラの死後はポール・シニャックが新印象派を堅持し、若い画家たちに影響を与え続けました。

ポスト印象派(後期印象主義)とは?

印象派の波を受けて、1880年代後半から20世紀初めに生まれたのがポスト印象派です。後期印象主義とも呼ばれるこの芸術運動の名前は、1910年にロンドンで開催された「マネと印象派以後の画家たち(Manet and the Post-Impressionists)」に由来しています。

ポスト印象派の代表格は、セザンヌ、ゴーギャン、ゴッホの3人。

セザンヌは印象派の繊細な画風から堅固な量感を重視し、ゴーギャンは輪郭のくっきりとした力強さを特徴にしていました。

日本でも大人気のゴッホは、印象派の明るい色彩はそのままに、うねるような激烈な感情をキャンバスにぶつけた画家です。表現主義とも呼べるような、独自の画風を確立。《星月夜》や《ひまわり》などの代表作を生み出しました。

印象派とそれに続く流れは、美術史に名を残す高名な画家たちをたくさん世に送り出したことがわかりますね。

ポスト印象派に関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せて参考にしてください。

ポスト印象派の影響を受けた芸術運動

出典:Wikipedia

ポスト印象派の影響を受けた芸術運動は、以下の2つです。

- フォーヴィスム

- キュビズム

それぞれ詳しく見ていきましょう。

フォーヴィスム

フォーヴィスムとは、ポスト印象派の影響を受け、色彩の力を大胆に解放した芸術運動です。特に、マティスは新印象派のシニャックから大きな刺激を受け、純粋な色を力強く用いる表現に到達しました。

1904年、サン=トロペでシニャックらと交流した経験が、マティスに点描法を超えた自由な色彩探求を促します。彼らの作品は翌年のサロン・ドートンヌで紹介され、フォーヴィスムの先駆者と認められました。

フォーヴィスムは、従来の繊細な光の表現に影響され、新たな芸術運動の扉を開きました。

キュビズム

キュビズムは、物の見方を変えた革新的な芸術運動です。キュビズムは、対象を一方向から描くのではなく、複数の視点から観察した情報を1つの画面に統合する新たな試みに挑みました。

人物の顔を正面・横・斜めといった異なる角度からとらえ、それらを1枚の絵に重ね合わせます。この手法は、1908年のブラックの個展で鮮烈な衝撃を与えました。

観客たちから「立方体(キューブ)のようだ」と評されたことが「キュビズム」と呼ばれる由来です。キュビズムは単なる立体表現ではなく、その後の現代美術に深い影響を及ぼしました。

キュビズムに関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せて参考にしてください。

現代の印象派の評価

19世紀の芸術を大きく変えた印象派。現代はどのように評価されているのでしょうか。

印象派の評価をまとめて見ます。

フランス美術史における黄金時代

フランスといえばアートの国というイメージが定着したのは、19世紀後半の印象派のイメージが強いためといわれています。

実証主義や写実主義が幅を利かせていた時代、モネをはじめとする印象派の画家たちは、光や空気というものに注目し、それまでに存在しなかった技法を生み出しました。それぞれの感性や主観を解放した時代といわれ、絵画に深い精神性が見られるようになったわけです。

印象派は、写実をベースとするヨーロッパ美術の最後の輝きであると同時に、20世紀に生まれるさまざまな芸術運動に大きな影響を与えました。

こうした意味からも、印象派は「フランス美術史における黄金時代」と評価されています。

日本で突出した人気を誇る印象派

日本でも印象派は大変な人気があります。その理由はなんでしょうか?

印象派以前の西洋絵画は、聖書や神話に関する知識がないと理解できないものが大半。美術に興味がないと、日本の風習や文化とはあまりに違い過ぎて、馴染みにくいのが現状です。

ところが印象派は、西洋文化を知らなくても鑑賞が可能なアート。光や空気をきれいな色で表現したことで、アートに興味がない人にも親しみやすい印象があります。

また宗教画や神話をテーマにした作品には長い年月の隔たりを感じるのに対し、19世紀終わりに生まれた印象派は現代ともそれほど遠くないイメージがあります。

西洋美術を敬遠しがちな人にとっても親しみやすいアート、それが印象派、というわけですね。

日本で印象派の絵が見られる美術館の紹介

出典:Wikipedia

印象派の絵は、世界各地に作品が収蔵されています。ここでは、日本で印象派の絵が見られる美術館の紹介を紹介します。

国立西洋美術館

出典:国立西洋美術館

国立西洋美術館では、印象派の名画を鑑賞できます。国立西洋美術館は、1959年に松方コレクションを基礎に設立され、西洋美術に関する多くの名作を所蔵しています。

エドモン=フランソワ・アマン=ジャンによる「日本婦人の肖像(黒木夫人)」は、和装姿の日本女性を印象派風に描いた作品です。また、フィンセント・ファン・ゴッホの「ばら Roses」では、うねるような筆致による晩年の表現力を間近に感じられます。

国立西洋美術館は幅広い作品群を展示しているため、初めて訪れる人でも西洋美術を楽しく絵画を学べるでしょう。世界的名画に出会いたい方は、ぜひ足を運んでみてください。

| 開館時間 | 月~木・日曜日:9時30分~17時30分金曜・土曜日:9時30分~20時00分 |

| 観覧料 | 一般(個人):500円一般(団体20名以上):400円大学生(個人):250円大学生(団体20名以上):200円高校生以下及び18歳未満・65歳以上・心身に障害のある方及び付添者1名:無料 |

| 休館日 | 毎週月曜日 |

| アクセス | 上野駅より徒歩1分 |

| HP | https://www.nmwa.go.jp/jp/ |

アーティゾン美術館

出典:アーティゾン美術館

印象派の名画を間近に感じたいなら、アーティゾン美術館を訪れるのがおすすめです。

アーティゾン美術館は単なる観賞の場にとどまらず、作品の創造性に触れる体験を通じて、未来の創造を支えることを目指しています。

ピエール=オーギュスト・ルノワールの《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》を鑑賞できます。堅苦しさのない自然な微笑みと、少女らしい仕草が生き生きと描かれた傑作です。

また、晩年に南仏で描かれた《カーニュのテラス》は、リューマチに苦しみながらも、柔らかな筆致で果樹園や街並みを描いている作品です。

アーティゾン美術館は、印象派の魅力を深く味わえる場所です。ぜひ足を運んでみてください。

| 開館時間 | 10時~18時(祝日を除く毎週金曜日は20時まで) |

| 観覧料 | 展覧会によって異なる |

| 休館日 | 月曜日・祝日の場合は開館し翌平日は振替休日・展示替え期間・年末年始 |

| アクセス | 東京駅から徒歩5分 |

| HP | https://www.artizon.museum/ |

ポーラ美術館

出典:ポーラ美術館公式サイト

箱根のポーラ美術館は、国立公園の森と一体化するように建てられており、自然とアートが響きあう特別な空間を楽しめます。印象派の作品は、ルノワールの「風景」やモネの「エトルタの夕焼け」が鑑賞可能です。

ルノワールは南仏の「レ・コレット」の豊かな自然を、明るい色彩と軽やかなタッチで描いています。モネは、ノルマンディーの夕焼けに染まる断崖と空の輝きを、繊細な色彩で表現しています。

ポーラ美術館はアートの力を静かに力強く感じさせてくれる場所です。自然と作品の調和を味わいながら、自分だけの発見をしてみてください。

| 開館時間 | 9時~17時 |

| 観覧料 | 大人(個人):2,200円大人(団体15名以上):1,900円大学・高校生(個人):1,700円大学・高校生(団体15名以上):1,400円中学生以下(個人): 無料中学生以下(団体15名以上): 無料障がい者手帳をお持ちのご本人及び付添者1名まで(個人):1,100円障がい者手帳をお持ちのご本人及び付添者1名まで(団体15名以上):1,100円 |

| 休館日 | 不定休 |

| アクセス | 箱根湯本駅から徒歩15分 |

| HP | https://www.polamuseum.or.jp/ |

東京都美術館

出典:東京都美術館公式サイト

日本で印象派の作品を鑑賞したいなら、東京都美術館もおすすめです。印象派展では、モネの「税関吏の小屋・荒れた海」や、セザンヌの「オーヴェールの曲がり道」などが展示されました。

特別展では世界と日本の傑作を紹介し、企画展では現代作家にも光を当て、伝統と革新をつなぐ役割を担っています。また、美術館は市民の交流や学びの場としても機能しており、幅広い層に向けたプログラムが充実しています。

このように、東京都美術館は単なる展示空間にとどまらず、芸術との多彩な出会いがある場所です。印象派を起点に、奥深いアートの世界へと誘ってくれるでしょう。

| 開館時間 | 9時30分~17時30分 |

| 観覧料 | 展覧会によって異なる |

| 休館日 | 第1・3月曜日(祝日・振替休日の場合は翌平日) |

| アクセス | 上野駅から徒歩7分 |

| HP | https://www.tobikan.jp/ |

日本で鑑賞できる印象派の作品

出典:Wikipedia

印象派の画家たちは多作で、世界各地に作品が収蔵されています。

日本でも印象派をテーマにした美術展は頻繁に開催されるほか、作品を所蔵している美術館もあります。日本ではどの美術館に行けば印象派の作品が鑑賞できるでしょうか。

ここらは、芸術家別に日本で見られる作品と美術館を見ていきましょう。

- モネ

《睡蓮》 国立西洋美術館

《舟遊び》 国立西洋美術館

《積みわら》 埼玉県立近代美術館

《ルーアン大聖堂》 ポーラ美術館

《散歩》 ポーラ美術館

《グラジオラス》 ポーラ美術館

《貨物列車》 ポーラ美術館

《黄昏、ヴェネツィア》 ブリヂストン美術館

《海辺の舟》 東京富士美術館

《サン=タドレスの断崖》 松岡美術館

《ルーアンのセーヌ川》 静岡県立美術館

《セーヌ河の朝》 ひろしま美術館

《藁ぶき屋根の家》 上原近代美術館

- ルノワール

《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》 ブリヂストン美術館

《カーニュのテラス》 ブリヂストン美術館

《レースの帽子の少女》 ポーラ美術館

《髪かざり》 ポーラ美術館

《泉のそばの少女》 笠間日動美術館

《ジャン・ルノワールと一緒のガブリエルと少女》 村内美術館

《若いギタリスト》 村内美術館

《赤い服の女》 東京富士美術館

《帽子の女》 国立西洋美術館

《パリ郊外、セーヌ川の洗濯船》 諸橋近代美術館

《トリニテ広場》 ひろしま美術館

- セザンヌ

《りんごとナプキン》 東郷青児美術館

《縞模様の服を着たセザンヌ夫人》 横浜美術館

《砂砂糖、梨とテーブルクロス》 ポーラ美術館

《アルルカン》 ポーラ美術館

《座る農夫》 ひろしま美術館

《ガルダンヌから見たサン・ヴィクトワール山》 横浜美術館

《北フランスの風景》 鹿児島市立美術館

- ピサロ

《羊飼いの女》 松岡美術館

《立ち話》 国立西洋美術館

《ポン=ヌフ》 ひろしま美術館

《菜園》 ブリヂストン美術館

《カルーゼル橋の午後》 松岡美術館

- シスレー

《サン=マメのロワン運河》 ヤマザキマザック美術館

《舟遊び》 島根県立美術館

《積み藁》 諸橋近代美術館

《ロワン河畔、朝》 ポーラ美術館

《ルーヴシエンヌの風景》 国立西洋美術館

《秋風景》 上原近代美術館

《葦の川辺・夕日》 茨城県近代美術館

- ドガ

《赤い衣装をつけた三人の踊り子》 大原美術館

《背中を拭く女》 国立西洋美術館

《休憩する二人の踊り子》 ポーラ美術館

《マント家の人々》 ポーラ美術館

《赤い服の踊り子》 ひろしま美術館

《マネとマネ夫人像》 北九州市立美術館

- ゴッホ

《ドービニーの庭》 ひろしま美術館

《ひまわり》 損保ジャパン東郷青児美術館

《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》 ポーラ美術館

《ばら》 国立西洋美術館

《座る農婦》 諸橋近代美術館

《サン=レミの道》 笠間日動美術館

《一日の終わり》 メナード美術館

《アザミの花》 ポーラ美術館

印象派に関するよくある質問

出典:Wikipedia

ここでは、印象派に関するよくある質問に回答します。印象派に関して疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。

印象派とは対照的な芸術様式にはどのようなものがありますか?

印象派とは異なる芸術様式のひとつに、「象徴主義」があります。印象派は光や色彩を捉え、目に見える景色を繊細に描こうとしました。それに対し、象徴主義は目に見えない世界や内面の感情、神話や夢をテーマに表現しています。

たとえば、象徴主義のオディロン・ルドンは、幻想的な物語や非現実の情景を描くことで知られている画家です。モネと同じ時代に、まったく違うアプローチで絵画に取り組んでいます。

このように、印象派と象徴主義は同じ時代に誕生しながらもまったく異なる方向を目指したことで、西洋美術に豊かな多様性をもたらしました。

ゴッホは印象派の画家ですか?

ゴッホは印象派ではなく、ポスト印象派の画家です。ゴッホは印象派から多くを学びましたが、単に見たものを描くのではなく、自分の内面や感情を激しく表現するスタイルへと進化しました。

鮮やかな色使いや力強い筆使いは、印象派とは異なる独自の世界観を築き上げています。ゴッホは印象派を越えて新たな表現を切り開き、20世紀の絵画に大きな影響を与えた存在です。

ゴッホに関しては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ:身近な風景を芸術に昇華させた印象派は魅力が満載!

この記事では、印象派の成り立ちとその特徴、代表的な画家たちについて詳しく解説しました。19世紀後半のフランスで誕生した印象派は、光や色の移ろいを捉え、一瞬の印象をキャンバスに描き出す革新的な芸術運動です。

従来の写実的な描写とは異なり、屋外での制作や筆触分割による鮮やかな色彩表現が特徴です。モネやルノワールといった画家たちが新たな美の価値観を提示しました。

この記事を参考にして、印象派が美術史に与えた影響や魅力を深く理解し、作品鑑賞を楽しんでください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。