アートリエ編集部が、バルビゾン派について詳しく解説します。19世紀フランス、パリ郊外のバルビゾン村に集まった画家たちは、自然の風景や農村の生活をありのままに描くことを追求しました。

そんなバルビゾン派ですが、代表的な画家や絵画にどのような作品があるのか、気になる方もいるでしょう。そこでこの記事では、バルビゾン派とはなにか詳しく解説し、七星と呼ばれた代表的な画家も紹介します。

また、印象派や写実主義との違いや、有名な作品も併せて解説します。この記事を読めば、バルビゾン派の背景を理解できるので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

バルビゾン派とは

バルビゾン派は、1830年代から1870年代にかけて、フランスのバルビゾン村に集まった画家たちによって形成されました。彼らは、パリ近郊のフォンテーヌブローの森に魅了され、都市の喧騒を離れて自然の中で制作活動をします。

風景画をはじめ、農民の生活や労働の様子を主題とした風俗画を描き、当時の社会的な現実にも訴えていました。バルビゾン派は、従来のアカデミックな絵画とは一線を画し、風景画や風俗画の地位の向上に寄与しました。

バルビゾン派の歴史や特徴

ここからは、バルビゾン派の歴史や特徴を、以下の内容で解説します。

- 風景画が注目され始めたは新古典主義から

- バルビゾン派と写実主義の違い

- バルビゾン派から影響を受けた印象派との違い

- バルビゾン派とロマン主義の関係

1つずつ詳しくみていきましょう。

風景画が注目され始めたのは新古典主義から

新古典主義は、18世紀後半から19世紀初頭にかけてヨーロッパで広まった芸術運動です。新古典主義においては古代ギリシャやローマの美術を模範とし、理想的な美や秩序を重視しました。

19世紀に入ると、自然そのものを主題とする風景画が次第に注目されるようになります。その契機となったのが、新古典主義の美術アカデミーに所属する画家ヴァランシエンヌが風景画制作の重要性を説いたことでした。

彼の教えに従った弟子たちは野外スケッチを実践し、風景を主題とした作品を制作するようになります。このような流れの中で、近代における風景画の広がりは、新古典主義を起点のひとつとする見方もあります。

新古典主義を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

バルビゾン派と写実主義の違い

写実主義が社会の現実や問題を指摘する意味合いで描かれるのに対し、バルビゾン派は自然をありのままに描きました。バルビゾン派と写実主義は現実を忠実に描く点においては共通していますが、そのアプローチに違いがあります。

写実主義は労働者や貧困層の日常生活を描き、社会的なメッセージを込めた作品を制作しました。バルビゾン派は、自然や農村の風景を詩的な感性で描き、自然の美しさや静けさを表現しています。バルビゾン派が自然の美を描いたのに対し、写実主義は社会の現実を描いた点で異なります。

写実主義を詳しく知りたい方は、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

バルビゾン派から影響を受けた印象派との違い

バルビゾン派の自然の中での制作や自然光の描写などは、印象派に多大な影響を与えました。異なる点は、描き方や主なテーマにあるといわれています。

バルビゾン派が自然や日常生活をありのままに描くことに対し、印象派は色彩を重視した光や色をテーマに描きました。バルビゾン派は静かな美を追及し、印象派は動きの美を追及した作品を多く残しています。

また、印象派が都市の風景や現代的な題材を好んで描いた点も、農村風景を主に描いたバルビゾン派と異なります。

印象派を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

バルビゾン派とロマン主義の関係

バルビゾン派は、ロマン主義と対立的な関係にあります。ロマン主義は、感情や個人の主観を重視し、自然への憧れや畏敬の念を表現する芸術運動です。

ロマン主義が自然への崇拝を表現するのに対し、バルビゾン派はありのままに表現するため、対立的な主張となっています。バルビゾン派の画家たちは、ロマン主義の感性を受け継ぎつつありのままに描くことを追求しました。

ロマン主義の内容は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

バルビゾン派の七星と呼ばれる画家たち

日本でバルビゾン派の七星と呼ばれる有名な画家たちは、以下の7名です。

- ジャン=フランソワ・ミレー(Jean-François Millet)

- ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(Jean-Baptiste Camille Corot)

- テオドール・ルソー(Théodore Rousseau)

- コンスタン・トロワイヨン(Constant Troyon)

- ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ(Narcisse Díaz de la Peña)

- ジュール・デュプレ(Jules Dupré)

- シャルル=フランソワ・ドービニー(Charles-François Daubigny)

それぞれ詳しくみていきましょう。

ジャン=フランソワ・ミレー(Jean-François Millet)

ジャン=フランソワ・ミレー(1814–1875)は、19世紀フランスの画家で、バルビゾン派の中心人物の1人です。農民の生活を題材にした作品で知られ、代表作には『落穂拾い』や『晩鐘』などがあります。

ミレーの作品は、産業革命による社会の変化を表し、社会的なメッセージを込めた風俗画としても評価されています。ミレーの描く農民の姿は単なる労働者としてではなく、自然と共に生きる人間の尊厳を表現しており、多くの人々に感動を与えました。

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(Jean-Baptiste Camille Corot)

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(1796–1875)は、詩的で幻想的な風景画を得意とするフランスの画家です。コローは田園風景に神話的な要素を加えた作品を制作しており、代表作には『モルトフォンテーヌの思い出』や『真珠の女』などがあります。

コローの柔らかな筆致と繊細な色彩は、後の印象派の画家たちにも影響を与えました。若い画家への指導も惜しみなくしていたこともあり、風景画の巨匠として多くの人々に愛されています。

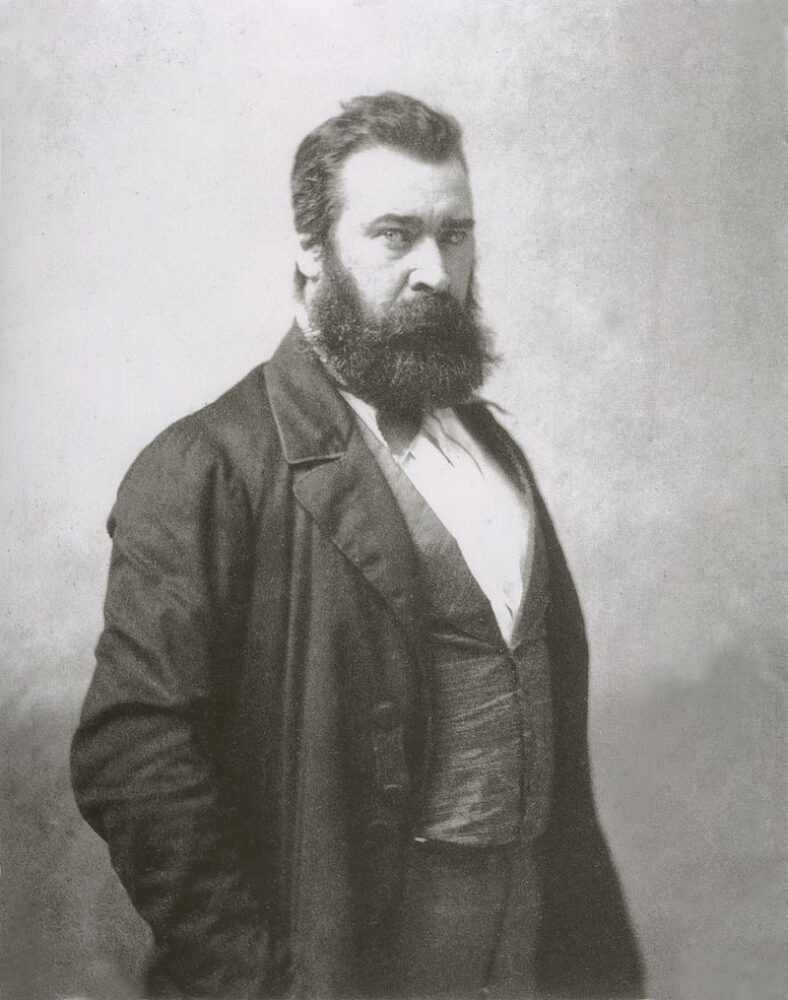

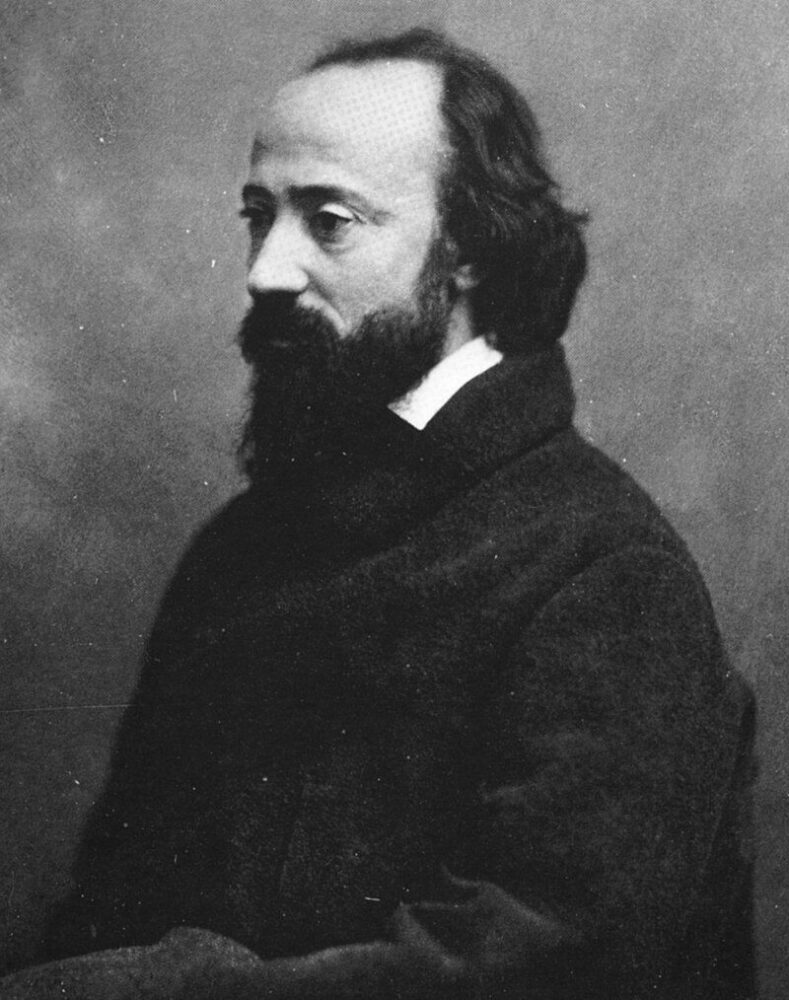

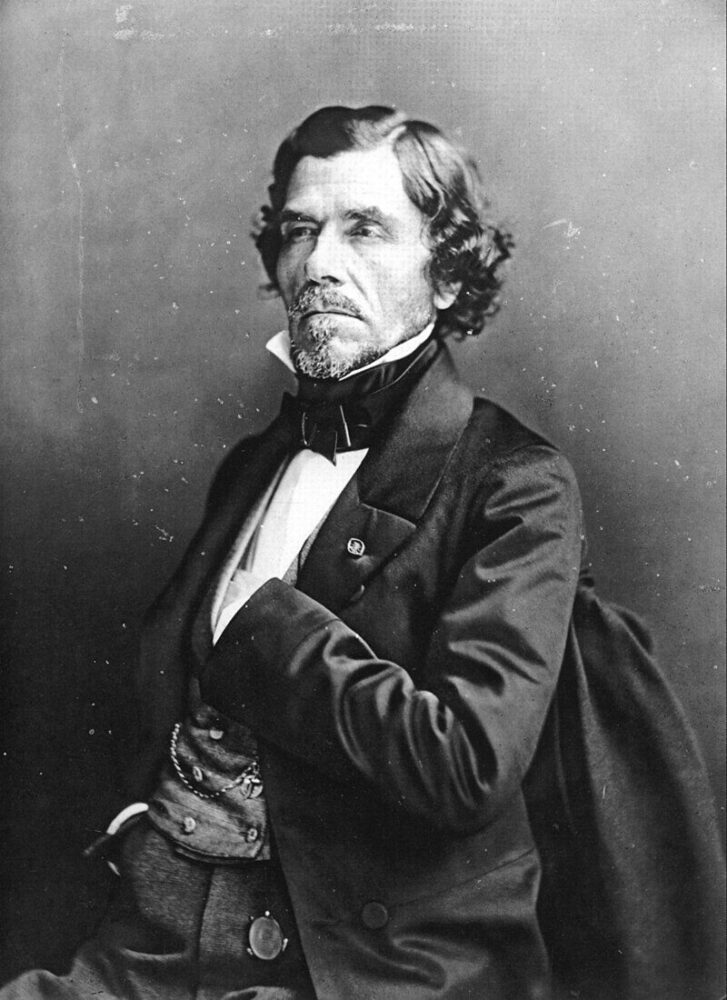

テオドール・ルソー(Théodore Rousseau)

出典:Wikimedia commons

テオドール・ルソー(1812–1867)は、フランスの画家で、バルビゾン派のリーダー格として知られています。フォンテーヌブローの森の風景を情熱的に描き、自然の神秘性や力強さを表現しました。

ルソーの作品は、自然への深い感動と敬意が込められており、バルビゾン派の風景画の発展に大きく寄与しました。ルソーの描く風景は、写実的でありながら詩的な雰囲気を持ち、見る者に自然の美しさと崇高さを感じさせます。

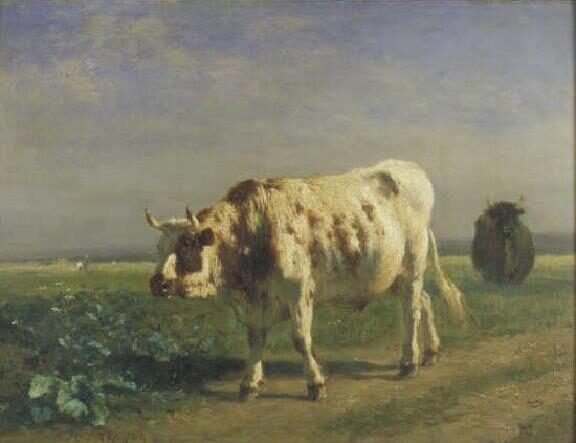

コンスタン・トロワイヨン(Constant Troyon)

コンスタン・トロワイヨン(1810–1865)は、フランスの画家で、風景に牛や羊などの動物を描いた作品で知られています。トロワイヨンの作品は、動物の生き生きとした姿と自然の調和を描き出し、牧歌的な雰囲気を醸し出している点が特徴です。

トロワイヨンに描かれる動物は、自然の中で生きる存在としての魅力を持ち、見る者に自然との共生の大切さを伝えています。

ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ(Narcisse Díaz de la Peña)

ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ(1807–1876)は、フランスの画家で、フォンテーヌブローの森の風景を幻想的に描いた作品で知られています。ディアズの作品は、色彩豊かで装飾的な要素が特徴で、ロマン主義的な雰囲気もあったようです。

また、ディアズは若き日のジャン=フランソワ・ミレーに影響を与え、バルビゾン派の形成に貢献した人物でもあります。ディアズの描く森の風景は、神秘的で幻想的な世界を感じさせ、見る者に自然の神秘性や美しさを伝えています。

ジュール・デュプレ(Jules Dupré)

ジュール・デュプレ(1811–1889)は、フランスの画家で、自然の力強さを表現した風景画を多く制作しました。デュプレの作品は、重厚な筆致とドラマチックな構図が特徴で、自然の厳しさや壮大さを感じさせます。

デュプレはイギリスを訪れた際にジョン・コンスタブルの作品に影響を受け、自然の動きや光の表現に新たな視点を取り入れました。デュプレの作品は、自然の劇的な瞬間を捉え、見る者に強い印象を与えます。

シャルル=フランソワ・ドービニー(Charles-François Daubigny)

シャルル=フランソワ・ドービニー(1817–1878)はフランスの画家で水辺の風景を得意とし、セーヌ川やオワーズ川の風景を多く描きました。ドービニーの作品は、光と影の表現に優れ、印象派の画家たちに大きな影響を与えています。

また、ドービニーは船上にアトリエを構えて川を移動しながら風景を描く、革新的な手法を取り入れました。ドービニーの作品は、自然の中にある詩情や静けさを表現し、見る者に深い感動を与えます。

バルビゾン派の代表作

バルビゾン派の代表作は、以下のとおりです。

- 落穂拾い

- 晩鐘

- 耕作に向かう牛(牛のいる牧草地)

- 種をまく人

1つずつ詳しくみていきましょう。

落穂拾い

出典:Wiki art

ジャン=フランソワ・ミレーによるこの作品は、収穫後の畑で落ち穂を拾う3人の農婦が描かれています。彼女たちは、農作業の最下層に位置する労働者階級を象徴しており、ミレーはその姿を同情的かつ尊厳をもって表現しました。

当時のフランス上流階級からは、社会秩序を脅かすとして批判されましたが、現在では農民の労働の尊さを描いた社会的リアリズムの傑作と評価されています。

晩鐘

出典:Wiki art

ジャン=フランソワ・ミレーによる晩鐘は、夕暮れ時に畑で教会の鐘の音に祈りを捧げる農夫と農婦の姿が描かれています。背景には教会が小さく描かれ、日没の柔らかな光が二人を包み込みます。

ミレーは、自分の幼少期の記憶をもとに、農民の信仰心と日常生活の静謐な瞬間を表現しました。この作品は、宗教的なテーマと農民の生活を融合させた名作として知られています。

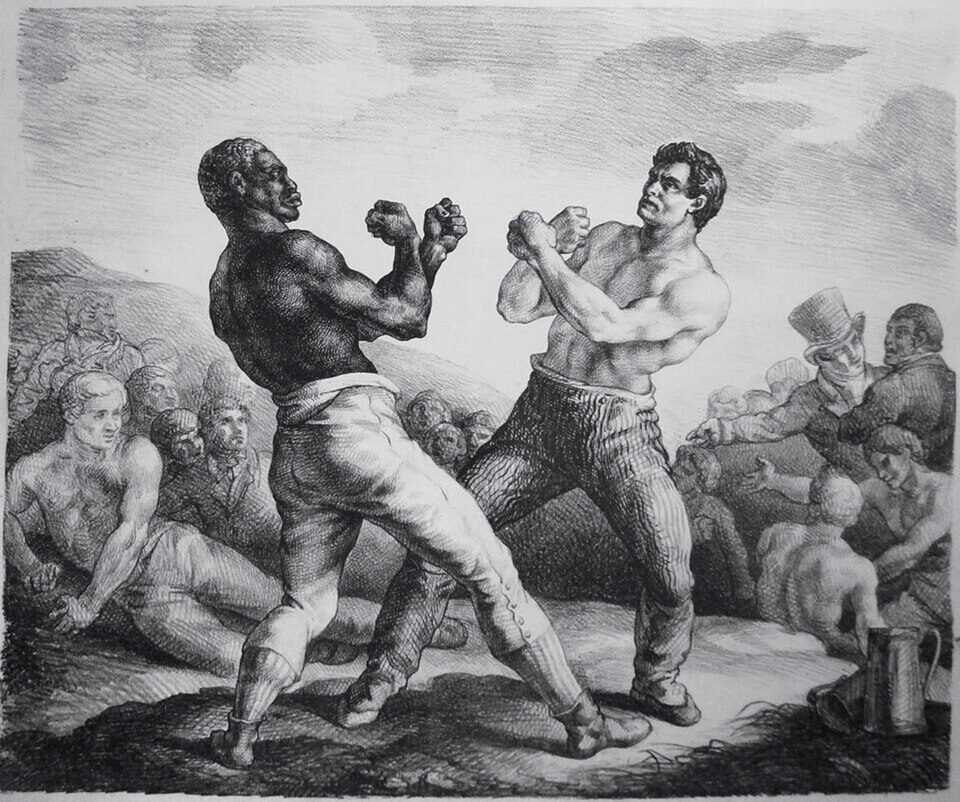

耕作に向かう牛(牛のいる牧草地)

コンスタン・トロワイヨンによるこの大作は、朝の柔らかな光の中、畑に向かう牛と農夫の姿を描いています。トロワイヨンは、動物画と風景画を融合させる技法に長けており、この作品でも牛の力強さと自然の静けさを見事に表現しました。

バルビゾン派の特徴である自然主義的な描写と、動物への深い観察眼が光る作品です。

種をまく人

出典:Wiki art

ミレーの代表作の1つであるこの作品は、種をまく農夫の力強い姿を描いています。大地を踏みしめながら種をまく姿は、農民の労働の尊さと自然との一体感を象徴しています。

当時のフランス社会においてこの作品は、農民の地位向上を訴える象徴的な作品として注目されました。また、後の印象派やゴッホなどにも影響を与えた作品として知られています。

【バルビゾン派と同時期】写実主義の画家

バルビゾン派と同時期には、以下のような写実主義の画家も活躍していました。

- ギュスターヴ・クールベ

- オノレ・ドーミエ

- エドゥアール・マネ

- アンリ・ファンタン=ラトゥール

それぞれの画家を詳しくみていきましょう。

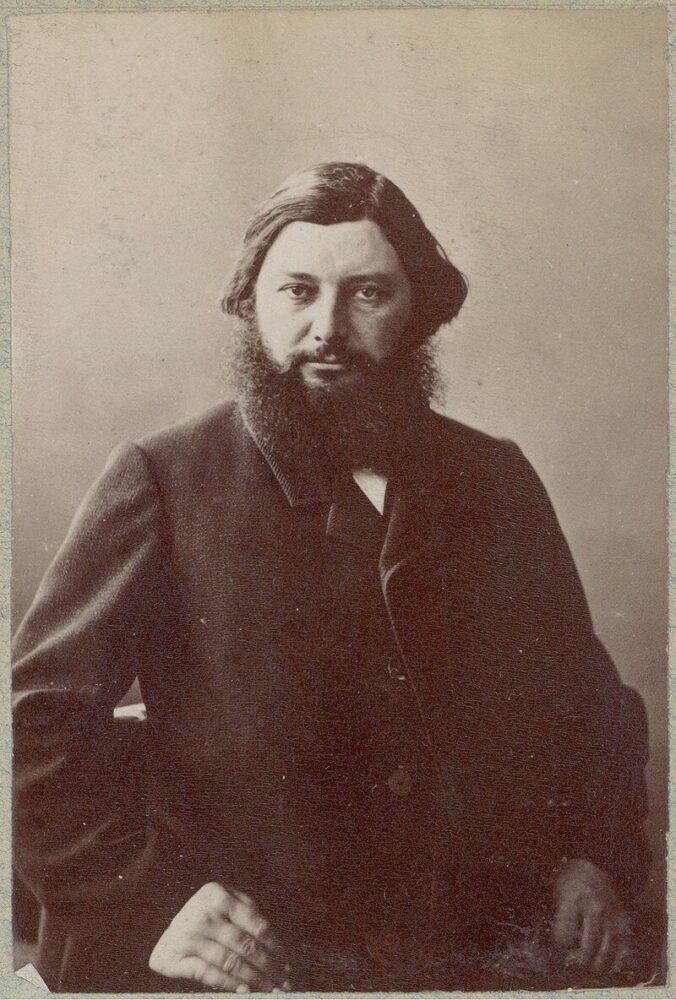

ギュスターヴ・クールベ

ギュスターヴ・クールベ(1819–1877)は、19世紀フランスの写実主義を主導した画家で、芸術における革新者でした。クールベはロマン主義やアカデミズムの理想化された表現を拒否し、「見たものしか描かない」ことを信念とした画家でもあります。

彼の作品『画家のアトリエ』は、自分の芸術的信念と社会的立場を象徴的に描いており、写実主義の宣言ともいえる作品です。クールベのアプローチは、後の印象派や現代美術にも多大な影響を与えました。

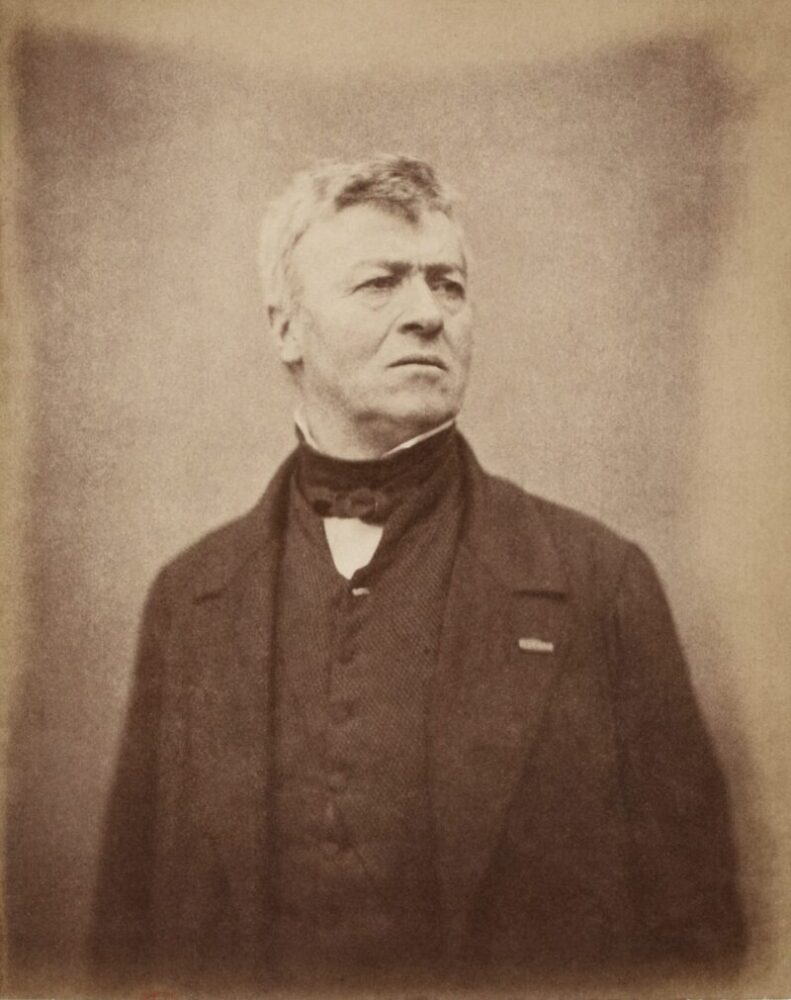

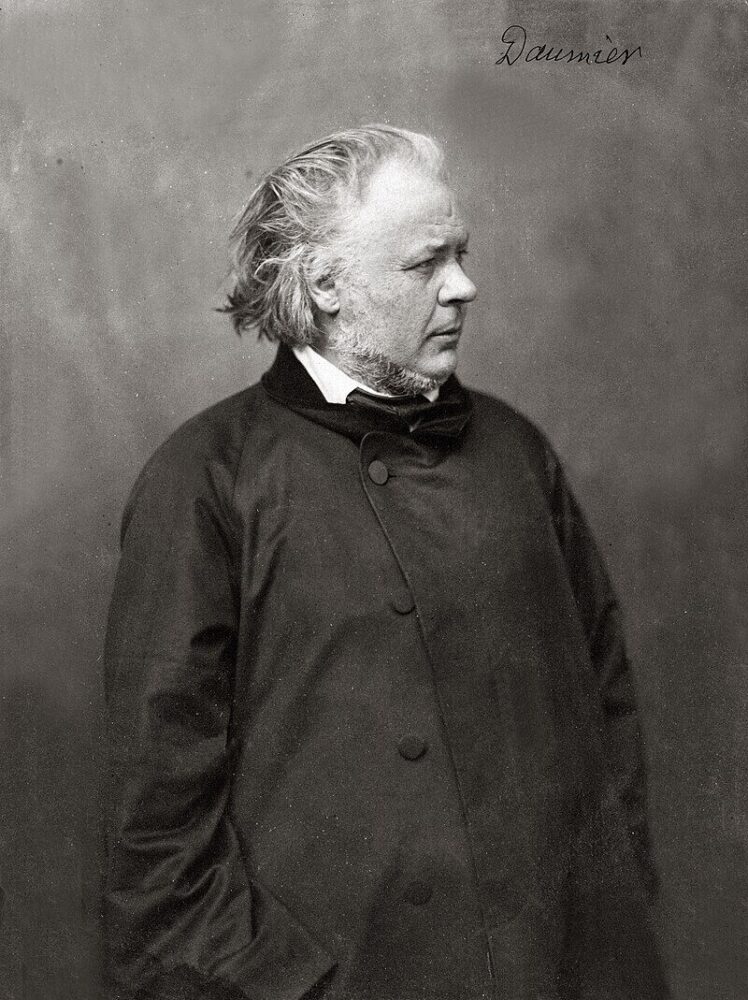

オノレ・ドーミエ

オノレ・ドーミエ(1808–1879)は、19世紀フランスの画家・彫刻家・版画家で、社会風刺の名手として知られています。ドーミエは政治的・社会的な問題に鋭い視点を持ち、風刺画やリトグラフを通じて、王政・司法制度・ブルジョワ階級などを痛烈に批判しました。

ドーミエの作品は、写実主義の枠を超え、社会的リアリズムの先駆けとして評価されています。ドーミエの表現力豊かな描写は、後の印象派や表現主義の画家たちにも影響を与えました。

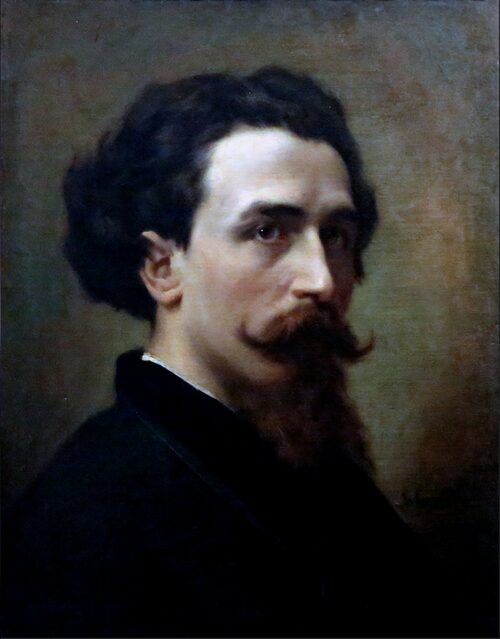

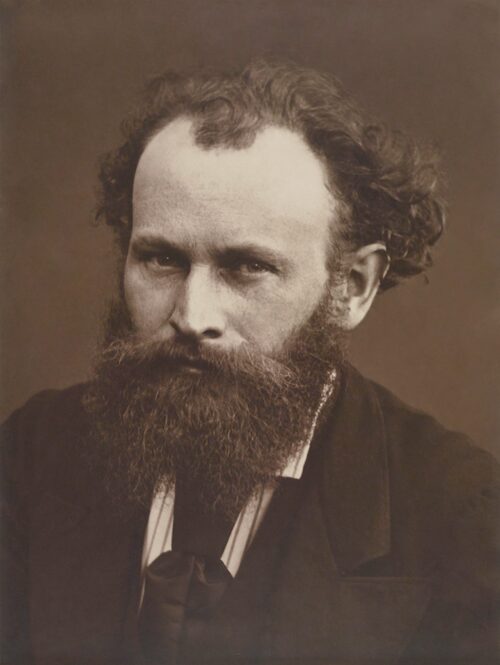

エドゥアール・マネ

出典:Wikipedia

エドゥアール・マネ(1832–1883)は、19世紀フランスの画家で、写実主義から印象派への橋渡しをした重要な人物です。マネは伝統的なアカデミズムの技法を拒否し、現代の都市生活や風俗を大胆な筆致と明快な色彩で描きました。

代表作『草上の昼食』や『オランピア』は、当時の観衆に衝撃を与え激しい批判を受けましたが、後の芸術家たちに大きな影響を与えています。マネの作品は、写実主義の観察力と印象派の色彩感覚を融合させ、新しい絵画表現の道を切り開きました。

アンリ・ファンタン=ラトゥール

出典:Wikipedia

アンリ・ファンタン=ラトゥール(1836–1904)は、19世紀フランスの画家で、静物画と肖像画で高い評価を受けました。ラトゥールは写実主義の精緻な描写を基盤としながらも、詩的な雰囲気を持つ作品を多く制作しています。

代表作には花を題材にした静物画や、同時代の芸術家たちを描いたグループの肖像画『バティニョールのアトリエ』があります。ラトゥールは印象派の画家たちと交流がありながらも、自分のスタイルを貫き、独自の芸術世界を築きました。

【バルビゾン派と対立】ロマン主義の画家

バルビゾン派と対立していたとされるロマン主義には、以下のような画家が存在します。

- テオドール・ジェリコー

- ウジェーヌ・ドラクロワ

それぞれ詳しくみていきましょう。

テオドール・ジェリコー

テオドール・ジェリコー( 1791–1824)は、フランス・ロマン主義の先駆者として知られる画家です。ジェリコー代表作『メデューズ号の筏』は、実際の海難事故を題材にし、漂流する人々の絶望と希望を劇的に描いた作品です。

『メデューズ号の筏』は現実に起きた悲劇を大胆に表現したことで、ロマン主義の幕開けを告げる作品となりました。ジェリコーの短い生涯ながらも情熱的な作品群は、後の芸術家たちに多大な影響を与えています。

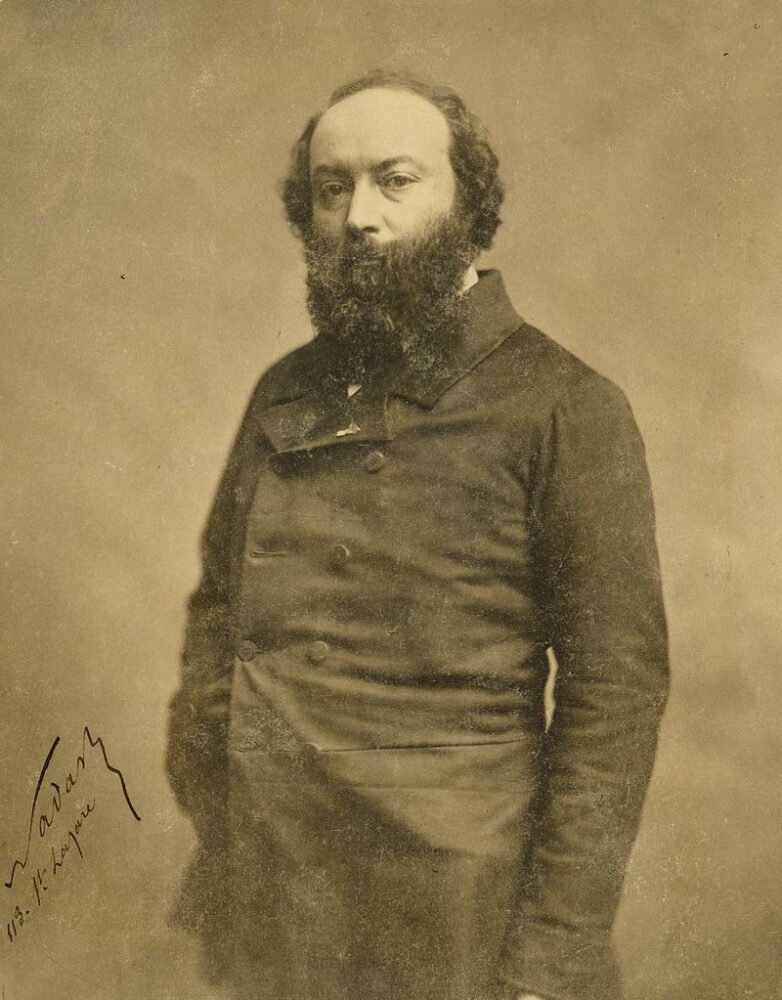

ウジェーヌ・ドラクロワ

出典:Wikimedia

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798–1863)は、その情熱的な色彩と動的な構図で知られています。代表作『民衆を導く自由の女神』は、七月革命を題材にし、自由の象徴である女性が民衆を率いる姿を描いています。

この作品は、政治的なメッセージと芸術的表現を融合させた傑作として評価されました。ドラクロワは、北アフリカへの旅を通じて異国情緒あふれる作品を多数制作し、色彩の探求においても革新的な手法を取り入れました。

ドラクロワは印象派や象徴主義の画家たちにも影響を与え、近代絵画の発展に寄与しています。

まとめ

この記事では、バルビゾン派について詳しく解説しました。バルビゾン派は、1830年代から1870年代にかけてフランスのバルビゾン村に集まった画家たちによる芸術運動です。

彼らは、アカデミーが重視していた歴史画や理想化された風景画に対抗し、実際の自然や日常の風景を主題としました。自然の美しさやそこに住む人々における生活の尊さを再認識させ、今日でも多くの人々に感動を与え続けています。

この記事を参考にして、ぜひバルビゾン派の作品を楽しんでください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。