こんにちは、アートリエ編集部です。今回は、20世紀の美術史において重要な位置を占めるジョアン・ミロについて、詳しく解説します。

彼はシュルレアリスムにおける主要な芸術家の一人で、その独自の技法と鮮やかな色彩で知られています。本記事では、ミロの来歴や画風、代表作、収蔵美術館について詳しく見ていきましょう。

ジョアン・ミロとは

ジョアン・ミロ(1893年–1983年)は、スペイン・カタルーニャ出身の画家、彫刻家、陶芸家です。本名は、ジョアン・ミロ・イ・ファラー。夢や無意識をテーマにした独特のシュルレアリスム表現を築きました。

彼の作品は、鮮やかな色彩と自由な構図、象徴的な形態が特徴で、20世紀美術に新たな視覚表現をもたらしたとされます。

絵画だけでなく、彫刻や陶芸などの幅広いメディアで作品を制作しました。

ジョアン・ミロの来歴

ここからは、ジョアン・ミロの人生におけるさまざまな出来事などを見ながら、彼の芸術にどのように影響を与えたのかを探りましょう。

幼少期から学生時代

1893年、ジョアン・ミロはカタルーニャ地方で生まれました。

ミロは7歳のときに絵を描き始めました。そして、1907年にラ・ロンハ・デ・ラ・セダ美術学校に入学。

当初、ミロは美術学校に通いながら、ビジネススクールにも通っていました。18歳からは簿記の仕事をしていましたが、ストレスとチフスで体を壊してしまい、ビジネスの仕事をやめて、芸術の道に進むことに決めました。

そして、故郷のモンロッチ・ダル・カム農園で静養した後、再び絵を描き始めたのです。

パリへ移住

1918年に、ミロはダルマウ・ギャラリーで初めての個展を開きましたが、当時は彼の作品はあまり理解されず、嘲笑までされたとのこと。

その後1919年、ミロは芸術の都パリに移住し、ピカソやブルトンなどの前衛的なアーティストと交流しました。

夏には故郷のカタルーニャに戻り、モンロッチ・ダル・カムの農園で家族と過ごすように。このパリとカタルーニャを行き来していた時期のミロの故郷への思いは、1921年から1922年にかけて制作された「農園」という絵に、土着の風景への愛情という形で表れています。

「農園」はなかなか買い手が見つからず、友人のヘミングウェイがこの絵を高く評価し購入しました。この頃から、ミロの絵はその土地に根ざした表現が豊かになったとされます。

シュルレアリスム時代

1924年、ミロはシュルレアリスムのグループに参加し、記号や自然、詩的要素を取り入れた作品が「夢の自動描画」として評価されました。

この時期、彼の作風は混沌としたものに変わり、コラージュを導入。伝統的な手法を拒絶し、こうした作品を友人に「X」と名付け説明したそう。

「ミロの夢絵画」とも呼ばれたこうした作品群でしたが、事前にスケッチを描くなどしっかりとした制作過程を経ており、シュルレアリスムのリーダーたちからも高く評価されました。

パルマ・デ・マヨルカに大規模なアトリエを開設

ジョアン・ミロは、スペインのマヨルカ島にアトリエを構えました。

このアトリエは単なる作業場ではなく、広大な敷地内に美術館や彼の住居があり、アートと建築が一体となった場所です。

のちにアトリエは建築家ラファエル・モネオによって美術館として再設計され、今では地中海の自然と調和し、美術館やアトリエがまるで風景の一部のように感じられます。

晩年の活動

ジョアン・ミロの晩年は、幅広い活動が続きました。

たとえば、1948年から1949年にかけてバルセロナに住みながらも、頻繁にパリを訪れて版画制作を行い、特にフェルナンド・ムルロとの深い友情の中で1000点以上の版画を制作。

1959年には、シュルレアリスム展覧会への参加を依頼され、フランスのマーグ美術館では彫刻や陶芸作品を展示しました。1974年、カタルーニャの芸術家ジョセフ・ロヨと共にニューヨークの世界貿易センターにタペストリーを制作しましたが、2001年の同時多発テロで消失してしまいました。

その後もシカゴ市の『シカゴ・ミロ』など、アメリカでの活動が続きました。1979年にはバルセロナ大学から名誉学位を授与され、1983年にパルマで心臓発作により亡くなりました。

ジョアン・ミロの画風

ジョアン・ミロの画風は、独創性と多様性で知られています。

彼はシュルレアリスムの影響を受けながらも、他の芸術家には見られない独特な自らの表現を確立したのです。

ここからは、そうしたミロの画風をそれぞれ紐解いていきましょう。

独自のシュルレアリスム

1920年にパリに移り住んでからの貧しい生活の中で、空腹の状態が生み出した幻想的なイメージをもとに描いた絵は、次第に抽象的で夢のような世界へと進化していきました。

さらに1924年頃からシュルレアリスム運動に加わったミロは、夢と現実が混ざり合う独特の表現を確立。

彼の作品には、こうした無意識に浮かんだイメージを組み合わせたシンボルや記号が多く使われ、次に紹介するような具象的なモチーフと抽象的な要素が自由に交じり合っているのです。

具象と抽象のあいだのような独特の画風

具象と抽象の境界を曖昧にし、その両方を融合させた独特の画風でもミロは知られています。

作品には、鮮やかな色彩とシンボルのような形が描かれ、童話のようなユーモアと幻想的な雰囲気が漂っています。

ミロは、日常の何気ない物体をテーマにしながらも、記号のような抽象的な形を使って、物や生き物を表現し、見る人の解釈に委ねることで、絵に奥深さを与えています。

出典:wikipedia

原色を基調とした色使い

ミロの作品には、赤、青、黄色などの明るい色が多用されているため、一見華やかな印象です。ミロは、この力強い色使いを通じて、作品に生命感とエネルギーを吹き込みました。

ミロの色彩は、彼が生まれ育ったカタルーニャ地方の明るい風景や、パリでの芸術活動の影響を受けたとされています。

観る者を夢のような世界へと誘うといわれる理由の一つがこの色使いであり、原色の鮮やかさがシンボルや形と組み合わさることで幻想感をもたらすのです。

自由で流動的な構図

ミロは、従来の絵画のルールにとらわれず、キャンバス全体を使って大胆に構成を展開します。

このようにミロの作品には、固定された焦点がなく、観る者の視線を自由に動かす要素が詰まっています。ミロは、線や形を自由に配置し、まるで絵が生きているかのように感じさせたのです。

この構図は、予測できないリズムと動きを持っており、伝統からの脱却とも捉えられます。

鳥などを激しくデフォルメした有機的な形態

鳥や人間などを大胆にデフォルメした有機的(物体同士の密接な繋がり)な形態も特徴です。

ミロは、自然や生き物をシンプルな線や形に変換し、ユーモアや神秘的な雰囲気を生み出しました。シュルレアリスムの影響を受けつつも、他の画家とは異なり、現実の対象を極端に変形させることで、より自由で抽象的な表現を追求。

こうした表現は、単なる写実を超え、観る者の想像力をかき立てるシンボルとなります。ミロが20世紀美術において独自の地位を確立する要因の一つともなりました。

出典:Wikipedia

ジョアン・ミロのエピソード

ここからは、ミロがどのようにしてその独自の表現を築き上げたのか、その背景となるエピソードを見ていきましょう。

カタルーニャの文化や風景から受けた影響

カタルーニャ地方は、ミロにとって単なる故郷以上のものでした。

というのもミロの絵には、カタルーニャの鮮やかな色彩や自然の形が取り入れられ、その地方独特の文化的要素が作品の中で生き生きと表現されているほどなのです。

ミロが描くシンボルやモチーフの多くは、彼が幼少期に見て育ったカタルーニャの風景や伝統に由来しているとされます。

アンドレ・ブルトンとの出会い

アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスム運動の創始者であり、ミロは彼との出会いをきっかけに、シュルレアリスムの世界に深く足を踏み入れることになります。

この出会いは、ミロが夢や無意識の世界をテーマに、独自の表現を追求するための入口となりました。

ブルトンはミロの作品、特に「星座」シリーズを斬新と高く評価。「最もシュルレアリストらしい」「芸術面でのレジスタンス」と称しました。

ピカソから受けた影響

1917年バルセロナでピカソを見かけた当時、ミロはすでにピカソを崇拝しており、1920年にはパリで彼と直接会うことになります。ピカソの革新的な表現技法は、ミロにとって特にキュビズムやシュルレアリスムの理解を深める助けとなりました。

ミロの初期の作品には、ピカソの影響が色濃く反映されており、特に構図や色彩の使い方にその影響が見て取れます。

彫刻や陶芸の制作

1940年代半ばから、ミロは絵画の枠を越え、陶芸や彫刻の制作に力を入れるようになりました。絵画以外でも、彼の特徴的な有機的な形態や鮮やかな色彩が表現されています。

ミロの陶芸や彫刻には、自然の形や記号的なモチーフが組み合わされ、まるで生き物のように感じさせる独特の魅力があります。陶芸作品では、土の持つ柔らかさと色彩の豊かさを活かし、彫刻では力強い線と形を用いて、空間に対する新しい考え方を提示。

こうした作品群は、ミロが持つ自由な発想と、伝統的な技法を越えた独創的な表現を示すものであり、彼の芸術の多様性の象徴です。

出典:Wikipedia

ジョアン・ミロの代表作

ここからは、ジョアン・ミロの代表作を4つ紹介します。

ミロの芸術がいかに多様であるかを、代表作を通して見ていきましょう。

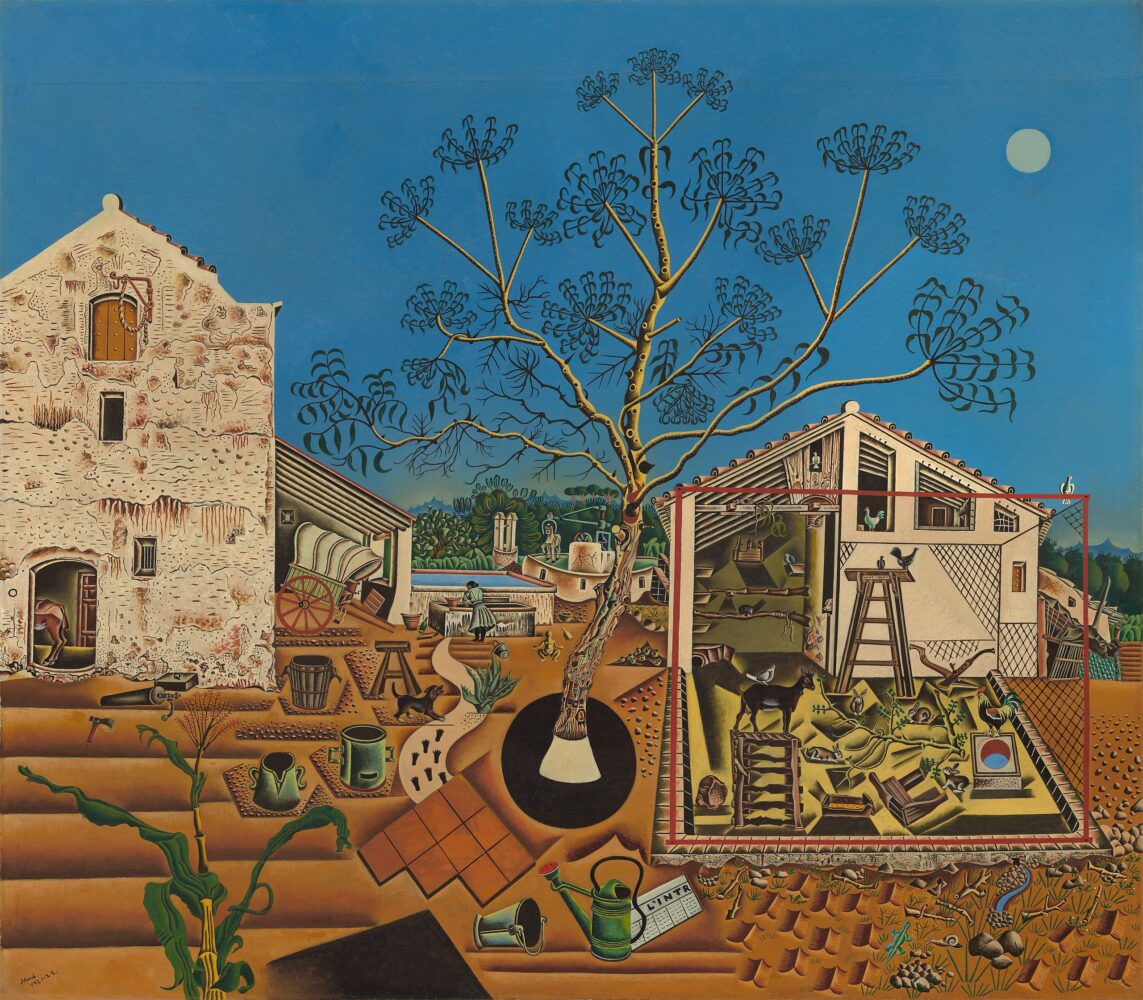

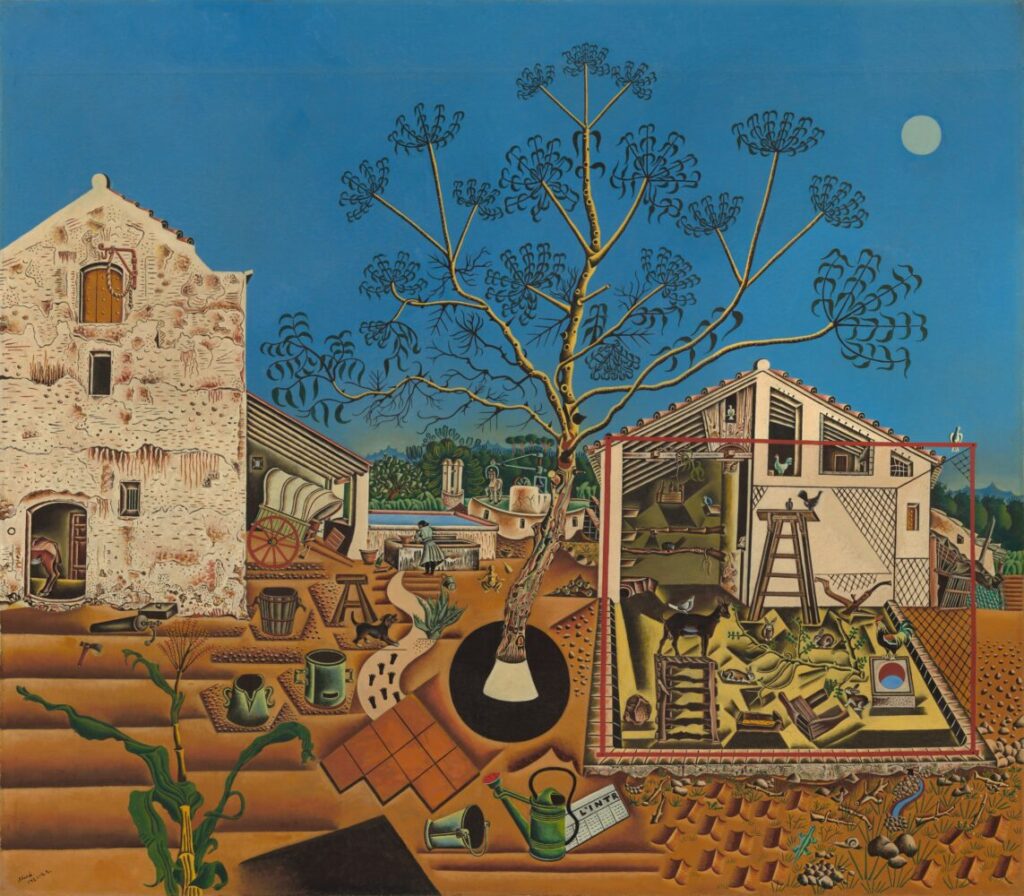

農園

カタルーニャの自然や生活が鮮やかに描かれ、ミロがどれほど故郷の風景に愛着を持っていたかが感じられます。真っ青な空の下には、堂々としたユーカリの木が中央に描かれ、その枝は空に向かって力強く広がっています。

右側には家畜小屋があり、中にいるのは鶏やウサギ、山羊、鳩。左側には古びた農家があり、その壁にはひび割れや汚れが不思議な模様のように描かれているのが特徴です。

ミロは、ユーカリの葉一枚一枚、トカゲやカタツムリなどの小さな生き物まで、細部にわたって丁寧に描き込みました。こうした細やかな描写は、ミロが身近な自然や小さな生命に対して抱いていた深い愛情と敬意を表しています。

星座シリーズ

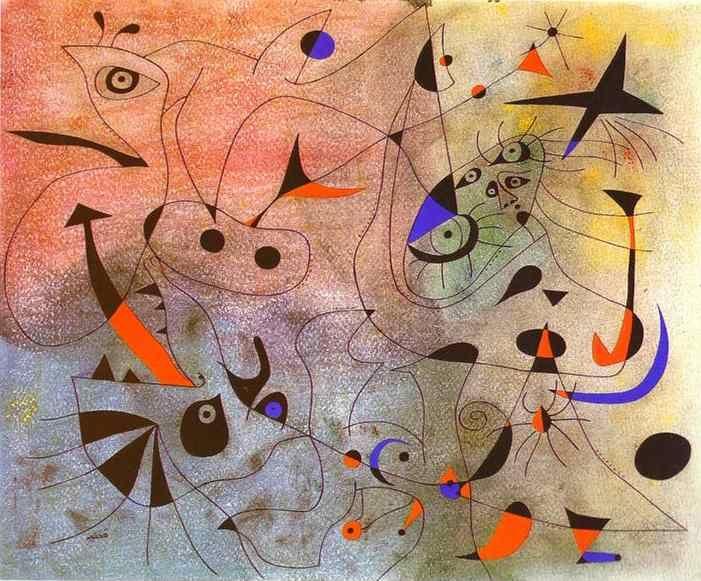

1940年から1941年にかけて制作され、ミロがフランスやスペインを移動しながら生み出しました。

作品には、星や月、鳥などのモチーフが散りばめられ、まるで幼い子どもが自由に描いたかのようなシンプルな絵柄が特徴です。

ミロは、このシリーズで自動筆記という技法と、記号的なスタイルの融合に成功。第二次大戦下という暗い現実からに抗うかのように、星座シリーズは静かな美しさと平和を表現しています。

オランダの屋内シリーズ

出展:artmuseum

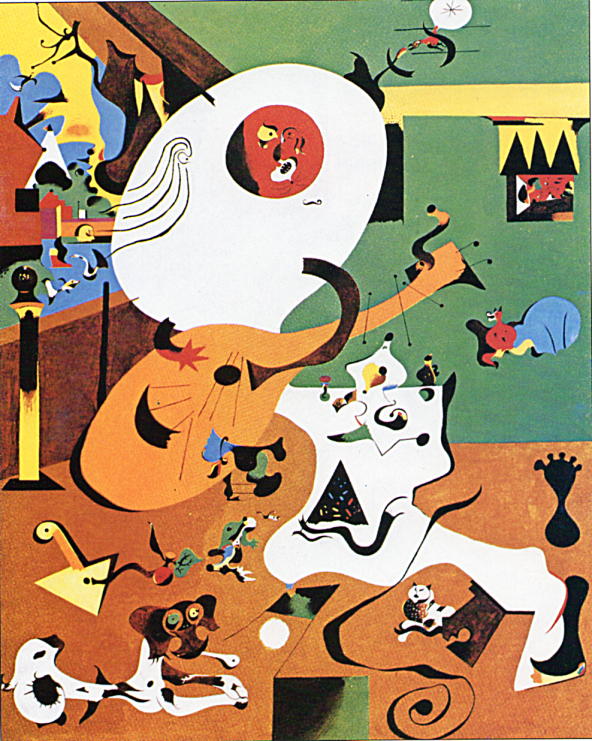

ミロがオランダを訪れた際に見た17世紀のオランダ絵画から影響を受けて制作された作品群です。「室内シリーズ」とも。

特に、ヘンドリック・ソルフの「リュートを弾く人」を基にした作品が有名です。しかし、ミロは元の絵を大きく変形し、重要な部分を誇張し、不要だと感じた要素は削除しました。

こうした表現はオランダ絵画の写実主義をシュルレアリスム的に再解釈するものであり、独特のリズムやエネルギーを持つ作品を生み出しました。

カタルーニャの農夫の頭

故郷カタルーニャの象徴的なイメージを描いた作品です。

農夫の姿が三角形の頭部や顎鬚、そしてカタルーニャの伝統的な赤い帽子「バラティーナ」で表現されています。

こうしたシンボルからは、ミロによるカタルーニャの農夫の力強さと誇りの表現、その文化やアイデンティティの強調が感じられます。

ジョアン・ミロを収蔵する主な美術館

ここからは、ミロの作品を収蔵する主な美術館を紹介します。

ジョアン・ミロ財団(スペイン)

1975年に設立されたジョアン・ミロ財団(ミロ美術館)には、約240点の絵画、175点の彫刻、9点のテキスタイル作品、4点の陶芸作品、そして約8000点のグラフィック作品を含む、約1万1000点もの作品が収蔵されています。

さらに、エスコルサドール公園の「女と鳥」のように、ミロの作品のいくつかは市内のさまざまな場所でも見ることができます。

ピラール・ジョアン・ミロ財団(スペイン)

ミロと彼の妻ピラール・フンコーサの意志を受け継ぎ、1981年に設立されました。この財団は、ミロが創作活動を行ったスタジオやアトリエをパルマ市に遺贈するというミロ夫妻の願いを実現したものです。

財団の施設は、1992年に建築家ラファエル・モネオによって設計された新しい建物が加わり、ミロが生涯を通じて創作に打ち込んだ場所として公開。2017年には、財団は「ミロ・マヨルカ財団」に名称を変更し、新たな時代に対応する姿勢を示しています。

ニューヨーク近代美術館(アメリカ)

ミロの作品を収蔵しており、度々特別展が行われています。

特に2019年の企画展では、彼の代表作「The Birth of the World」を中心に展示。シュルレアリスムの影響を受けたミロの革新性が際立ちました。

また、2017年の展示でも、ミロの「The Hunter」を紹介。こうした展覧会を通じて、MOMAはミロの創作過程などを現代に語り継いでいます。

山形美術館(山形)

初期風景画「シウラナの村(ポリデス山)」が展示されています。

この作品は、ミロが抽象表現へと進化する前の貴重な風景画。彼の芸術的発展を理解する上で欠かせないものです。

山形美術館では、特に彼の絵画の背景や制作意図などを詳しく知ることができます。

愛知美術館(愛知)

2022年に大規模な回顧展「ミロ展」を開催。展覧会では、ミロの初期から晩年に至るまでの幅広い作品が展示され、彼の芸術的進化を追うことができました。

ほかにも「太陽の中の星」などが収蔵されており、ミロの特徴的な色彩について学ぶことが可能です。

まとめ

ジョアン・ミロは、シュルレアリスムを中心に独自の表現を確立した、20世紀を代表する美術家です。彼の作品は、鮮やかな色彩と自由な構図が特徴。興味を持たれた方は、ぜひ一度ミロの作品を実際に鑑賞してみてください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。