アートリエ編集部が画家カミーユ・ピサロについて詳しく解説します。カミーユ・ピサロは印象派の画家の1人です。そんなピサロですが、「どんな人生だったの?」「作品の特徴は?」「ピサロの代表作はどの絵?」と思う方もいるでしょう。

そこでこの記事では、印象派の父と呼ばれた画家カミーユ・ピサロの人生を詳しく解説します。また、ピサロの作品の特徴や、代表作も併せて紹介します。

この記事を読めば、ピサロの生涯や芸術作品がわかるので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

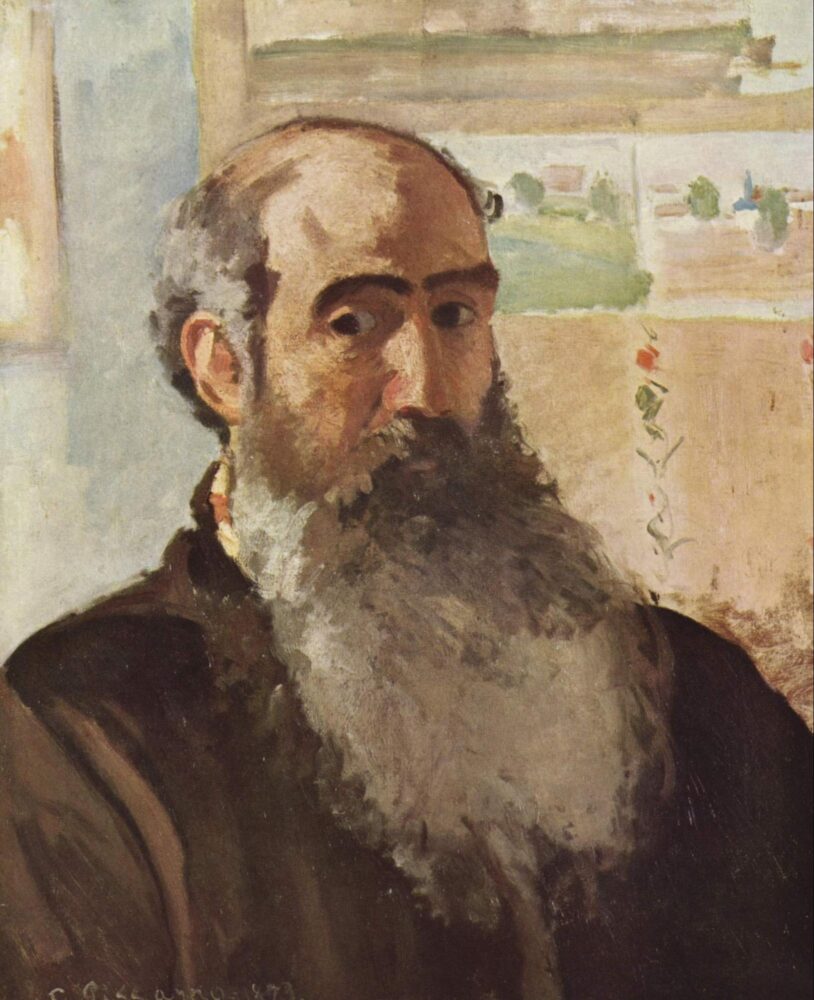

カミーユ・ピサロとは

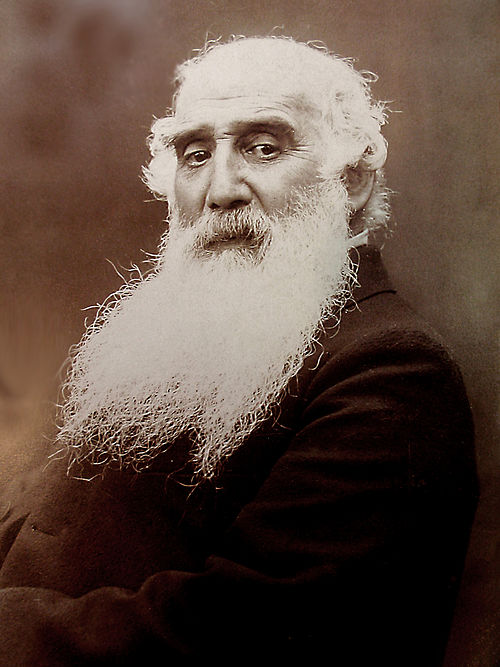

出典:Wikipedia

カミーユ・ピサロは19世紀のフランスの印象派を代表する画家の1人で、新印象派だった時期もありました。ピサロが生涯で制作した作品は、2005年の調査では、油彩画だけでも1,528点とされています。

畑仕事をする農民や市場の様子など穏やかな田園の日常風景を描いた作品が有名で、親交のあったモネとともに第一回印象派展を開催しました。印象派のメンバーの中では最年長で、セザンヌやゴーギャンなど若手画家に影響を与えています。

印象派に関して詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ併せてご覧ください。

カミーユ・ピサロの人生

出典:Wikipedia

ここからは、ピサロがどのような人生を歩んで印象派となったのか、生い立ちから晩年までを詳しくみていきましょう。

セント・トーマス島で家業を手伝う

ピサロは1830年に当時のデンマーク領、カリブ海のセント・トーマス島で誕生しました。父はフランス出身のユダヤ教徒で金物屋を営み、母は現地生まれのフランス系ユダヤ人でした。

4人兄弟の三男として育ったピサロは、12歳でパリの寄宿学校に留学します。そこで、絵画の基礎を学んだ後、17歳でセント・トーマス島に戻ってからは、家業の手伝いをしていました。

画家を目指してパリへ

ピサロが21歳のとき、セント・トーマス島へ画家のフリッツ・メルビューが移住してきます。メルビューと知り合い影響を受けたピサロは、画家として生きることを決意しました。

ピサロは、1852年に絵を学んでいたメルビューとともにベネズエラへ移り、2年間を過ごします。この2年間で、村の風景や自然などを多くスケッチをしました。

1855年には再びパリへと向かい、メルビューの兄であり画家のアントン・メルビューの助手として働くようになります。

「モンモランシーの風景」がサロンで初入選

出典:Wikipedia

1859年に出品したモンモランシーの風景がサロンに初入選し、展示されました。初期のピサロの作品は、コローに影響を受けた伝統的な風景画で、当時のサロンが求める古典的なスタイルに沿っていたためといわれています。

ピサロがパリへたどり着いた1855年には、パリ万博博覧会が開催されていました。ピサロは、万博博覧会に参加していた多くの同時代の画家から影響を受けます。

バルビゾン派のジャン=フランソワ・ミレーやカミーユ・コロー、写実主義のギュスターヴ・クールベからは特に影響を受けたようです。

パリでは、アントン・メルビューに師事しながら画塾に通い、そこでクロード・モネやポール・セザンヌなどと知り合ったといわれています。

戦争が始まりロンドンへ

1869年の春、ピサロはパリ郊外にあるルーヴシエンヌに住まいを移します。同時期に近くに住んでいたモネやルノワールと共に、屋外で絵画の制作を始めました。このころからピサロの画風に変化がみられ、色調が明るくなったようです。

ピサロは1870年7月に始まった普仏戦争をきっかけに、家族とともにロンドンへ半年ほど逃れます。ロンドンでは印象派の画家にとって重要な取引相手となる、画商のポール・デュラン=リュエルとの出会いがありました。

しかし、当時のロンドンでピサロの作風は前衛的だったようで、興味を持たれることはありませんでした。

ポントワーズへ移住

ピサロは1872年にポントワーズの丘陵地、エルミタージュ地区に移住し、10年ほど住み続けました。ポントワーズで畑仕事をする農民や市場の様子など、田園のありふれた日常の姿を描きます。

また、ロンドン時代に出会った画商のリュエルがピサロの作品を購入したことで、初めて安定した生活が送れるようになります。

ポントワーズでは、ピサロの周りにポール・ゴーギャンやセザンヌといった画家たちが集まりました。なかでもピサロはセザンヌと親交が深く、互いに影響し合ったといわれています。セザンヌはピサロのことを父親のように慕っていたようです。

サロンへ応募せず印象派展を開催

出典:Wikipedia

ピサロが最後にサロンに応募したのは、1870年です。サロンへ応募しない代わりに、独自の展覧会を開催すべく、「画家・彫刻家・版画家の共同出資会社」の設立に参加しました。

1874年にモネやルノアール、ドガらとともに、写真家ナダールのアトリエで第1回印象派展を開催します。これは、美術アカデミーに依存しない自主的な展示の先駆けでしたが、世間からは酷評されました。

印象派展は1886年までの間に全部で8回開催され、すべてに出品したのはピサロだけだといわれています。

エラニーへ移住、点描法を研究し新印象派へ

1884年、ピサロはパリ近郊のエラニー=シュル=エプトに移住しました。この地で若きジョルジュ・スーラやポール・シニャックと出会い、彼らが取り入れていた光学的理論に基づく点描技法に強い関心を抱きます。

この技法こそが自分が求めていたものだと感じたピサロは、スーラやシニャックら新印象派の潮流に加わりました。ピサロは1886年の第8回印象派展で、点描技法を用いた作品を出品します。

ジョルジュ・スーラに関して詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ併せてご覧ください。

新印象派から離脱し再び印象派へ

ピサロは1890年ころまで点描技法を用いていましたが、その手法では「自分の感覚をそのまま表現できない」と感じるようになります。自然の光や空気の動き、人物のいきいきとした姿を描くには、もっと自由な筆づかいが必要だと思ったようです。

ピサロは約4年の試行錯誤を経て点描をやめ、もとの印象派の描き方に戻りました。自然の変化を素直に受けとめ、その場の空気を生き生きと描くことこそが、ピサロの美学だったようです。

晩年

晩年のピサロは目の病気を患い、屋外での制作活動を制限せざるを得ませんでした。そこで、パリやルーアンのホテルの部屋から街並みを描くスタイルをとります。また、妻や家族と訪れたさまざまな土地でも田園や街並み、橋などの風景画を精力的に描きました。

ピサロは1903年、前立腺の感染症のためパリで生涯を終えます。遺体はペール・ラシェーズ墓地に埋葬され、葬儀にはモネやルノアールが参列しました。

カミーユ・ピサロの作品の特徴

出典:国立西洋美術館

ここからは、印象派の父と呼ばれたピサロの作品の特徴を解説します。

初期はバルビゾン派の影響を受ける

ピサロの初期の作品は、バルビゾン派の影響を受けていました。特に、コローやミレーの作品に影響を受け、自然をありのままに描くことを学んだといわれています。コローから屋外で制作することを勧められ、画家仲間のモネやルノアールとともに制作に励んだようです。

これらの経験が、後の光や雰囲気を描く探求へとつながったといわれています。構図や主題においては、コローやクールベなどの写実主義から影響を受けたようです。

働く人のリアルな生活を描く

ピサロは、近代化される以前の農村や田園の風景を好み、庶民の暮らしを丁寧に描いた画家でもあります。農村の風景だけでなく、そこに生きる人々の働く姿や、日常生活に目を向けました。

畑を耕す農民や市場で働く農民、朝食にコーヒーを飲む農婦など、毎日の静かで穏やかで素朴な日常をありのままに描きました。

カミーユ・ピサロの代表作

出典:Wikipedia

ここからは、ピサロの代表作を以下の内容で紹介します。

- 白い霜

- 赤い屋根

- 立ち話

- 収穫

- ルーアンのラクロア島

- りんご採り

- モンマルトル大通りシリーズ

それぞれの作品の特徴をみていきましょう。

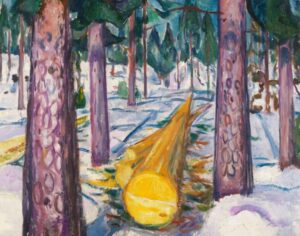

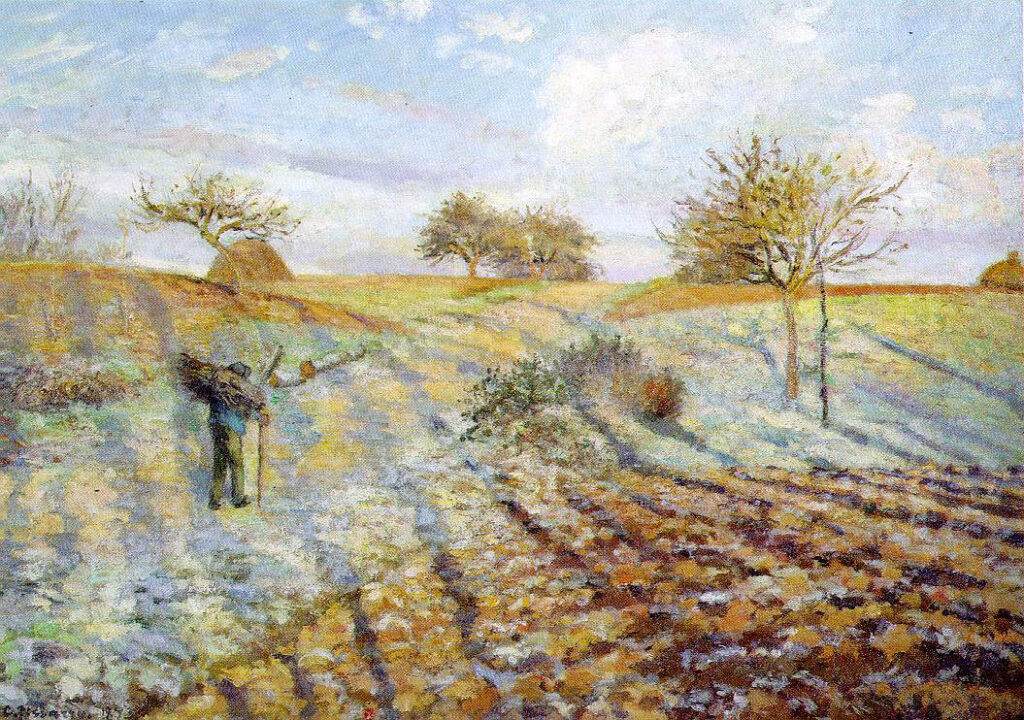

白い霜(1873年)

出典:Wikipedia

「白い霜」は、第1回印象派展に出品された作品です。初期のピサロを代表する作品で、1873年に彼が暮らしていたポントワーズ近郊で制作されたとされ、冬の朝、霜が降りた畑に朝日が差し込むような情景が描かれていると考えられています。

赤い屋根(1877年)

「赤い屋根」は、冬枯れの果樹園越しに白い壁と赤い屋根の家々が見える作品です。赤い屋根と緑の地面が印象的なコントラストを生み出し、屋根や煙突の幾何学的な形が画面に秩序を与えています。

細かな筆使いにより、織物のような装飾的な効果もみられます。本作はセザンヌと並行して描いた時期の作品として、構図への新しいアプローチもうかがえます。

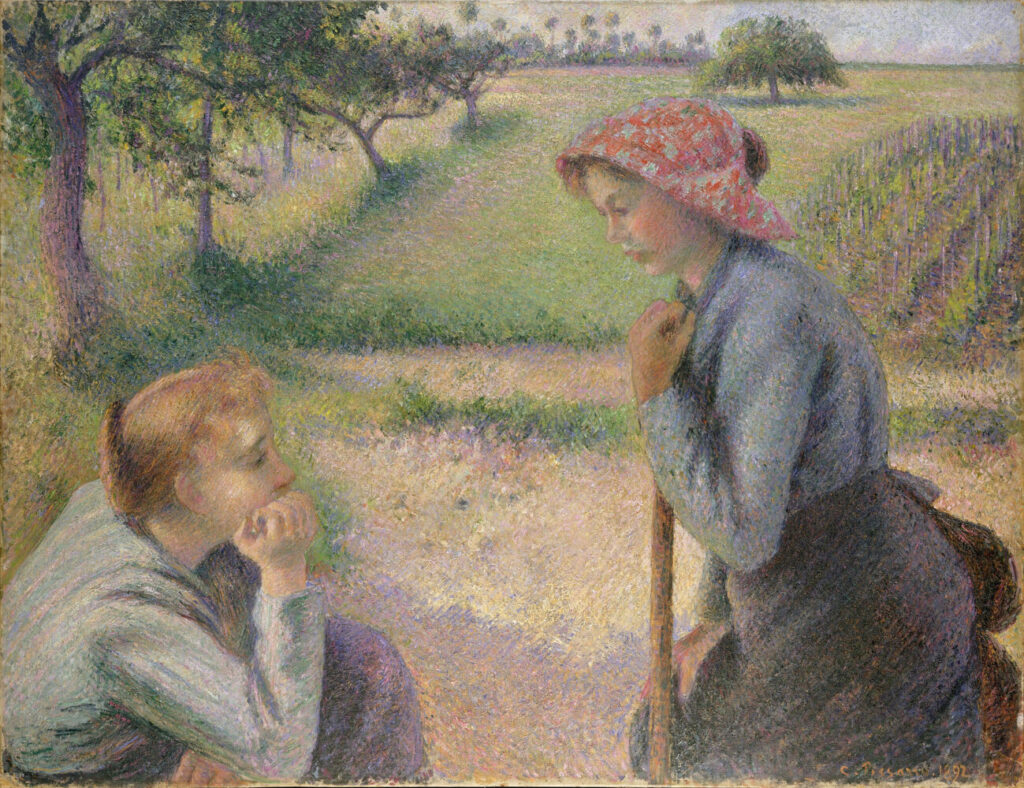

立ち話(1881年ごろ)

出典:国立西洋美術館

ポントワーズで描かれた「立ち話」は、1882年の第7回印象派展に出品されました。農村の女性たちの日常が穏やかな光の中で描かれています。

左の女性は当初の立ち姿だったようですが、足を曲げて垣根にもたれる姿へと描き直されており、自然でくつろいだ雰囲気がみられます。細かい筆使いと明るい色調により、穏やかな農村の情景を伝えています。

収穫(1882年)

「収穫」は、ポントワーズで描かれ、第7回印象派展に出品された作品です。麦畑で働く農民たちの姿が横長の画面いっぱいに描かれています。

一人ひとりのポーズを違えることで、印象派の均衡のとれた世界観とは異なる力強さが表現されています。ピサロはバルビゾン派の伝統を引き継ぎつつも、印象派の枠を越えた新たな表現に挑戦しました。

多くの習作を経て入念に描かれた本作は、印象派の屋外での即興的な制作とは異なる試みでもありました。

ルーアンのラクロワ島(1883年)

出典:東京富士美術館

「ルーアンのラクロワ島」はフランス北部の都市、ルーアンのセーヌ川沿いに広がる産業都市の風景が描かれています。煙突から立ち上る煙や蒸気船は、当時の産業化の象徴でした。ピサロは、こうした景観に魅力を感じ、繊細な筆使いで大気や光の変化を表現しました。

ルーアンは水運で栄えた商業都市で、ピサロ以外の画家たちも絵画の販路を広げる場としても訪れていたようです。ルーアンはモネの兄、レオンが印象派作品の普及に尽力した地でもあります。

りんご採り(1886年ごろ)

出典:WikiArt

「りんご採り」は、ピサロがジョルジュ・スーラやポール・シニャックが用いていた点描技法に関心を抱いていた時期の作品です。これまでの作品の筆使いと異なり、小さな点で描かれていることがわかります。

りんご採りをする3人の農婦に労働と休息、共同の農作業など、ピサロが考える理想的な農村の姿を表現した作品です。

モンマルトル大通りシリーズ(1897年)

出典:Wikipedia

モンマルトル大通りシリーズは、パリのホテルにて制作された作品です。目の病気で屋外での活動を制限していたピサロは、ホテルから見える街並みを連作で描く、都市シリーズを制作しています。

モンマルトル大通りは、時間帯や季節、天候による変化がシリーズとして描かれています。

カミーユ・ピサロの妻と子どもたち

出典:兵庫県立美術館

ピサロの妻は、ピサロの家で家政婦として働いていた、ジュリーです。2人は身分の違いを越えて、1871年に正式に結婚します。夫婦生活は経済的に楽ではありませんでしたが、ジュリーはピサロの芸術活動を献身的に支え続けました。

子どもは8人誕生しますが、そのうちの2人は早くに亡くなっています。5人の息子のうち3人は、父親と同じく芸術家の道に進みました。家族で旅行をしたり、巣立った子どもたちの元を訪れたりと、家族の仲は良好だったようです。

【印象派の父】カミーユ・ピサロの影響を受けた画家

出典:Wikipedia

ピサロの影響を受けた主な画家は、以下のとおりです。

- ポール・セザンヌ

- ポール・ゴーギャン

- フィンセント・ファン・ゴッホ

それぞれどのような影響を受けたのか、詳しくみていきましょう。

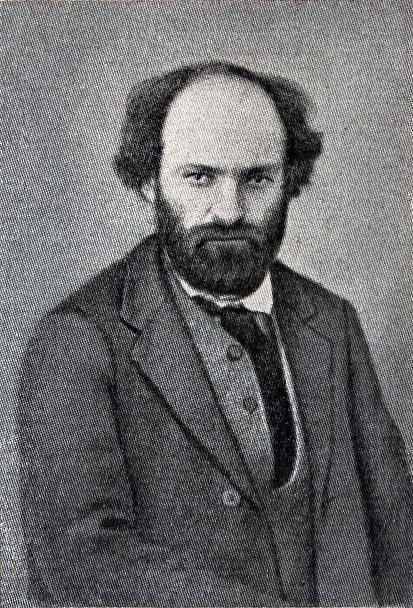

ポール・セザンヌ

出典:Wikipedia

セザンヌとピサロは、パリの画塾で出会いました。1872年にポントワーズに移ったセザンヌは、ピサロとともに屋外制作に励みます。セザンヌの当初の技法は、ロマン主義に倣った暗い色合いでしたが、後に明るい色合いの印象派へと移行しています。

ピサロに誘われて「第一回印象派展」に参加したセザンヌですが、評価は厳しかったようです。印象派展には第一回と第三回しか参加しませんでしたが、ピサロとの友情は続いたといわれています。

ポスト印象派ともいわれたセザンヌについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

ポール・ゴーギャン

出典:Wikipedia

ゴーギャンは株式仲買人の仕事に就いていましたが、1873年ごろから趣味として絵を描くようになります。当時ゴーギャンが住んでいたパリ9区には、画家が集まるカフェや画廊が多くあり、このときにピサロと出会ったようです。

ゴーギャンはピサロの家の庭で絵を描いたり、「絵を描くことを本業にしたい」と手紙を送ったりと友好な関係を築いていました。ゴーギャンの画風は印象派とは一線を画すもので、絵画の象徴性を重視したものでした。

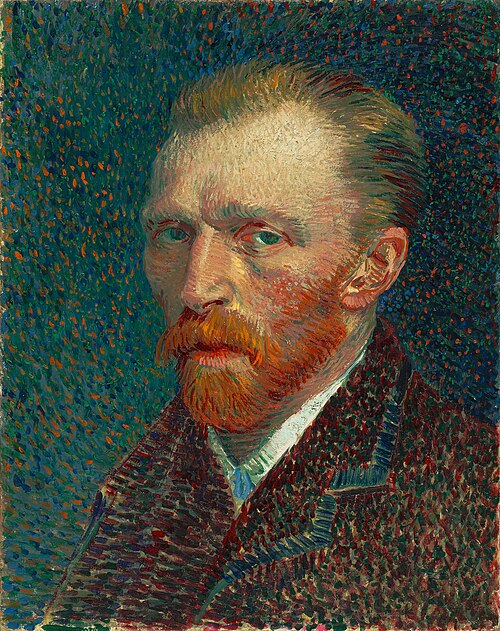

フィンセント・ファン・ゴッホ

出典:Wikipedia

ゴッホとピサロの接点は、ゴッホの弟のテオでした。テオはピサロやモネなどが描く明るい色合いの印象派の作品に関心があり、画商としてピサロの絵を買い付けていました。

ゴッホの描く絵はバルビゾン派に倣った暗い色合いのものが多く、兄弟の間で意見の対立があったようです。

ゴッホやゴーギャン、スーラなど後期印象派と呼ばれる画家にとって、ピサロは父親的存在でした。また、ゴッホはテオを通じてピサロに医者を紹介してもらったエピソードも残っています。

ゴッホについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

まとめ

出典:Wikipedia

この記事では、印象派の父と呼ばれたカミーユ・ピサロの生涯や作品の特徴、代表作を詳しく解説しました。ピサロは多くの画家と交流を持ち影響を与えた一方で、自分も若手の画家から影響を受け、新しい画法の習得に熱心でした。

ピサロが描く農村の素朴な風景やそこに暮らす人々の穏やかな営みは、ピサロ自身の性格が反映されていると考えられます。この記事を参考に、ピサロの作品に触れ、印象派の作品への理解を深めましょう。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたい方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。