アートリエ編集部が、芸術家の田中敦子について詳しく解説します。

田中敦子氏は、日本を代表する女性アーティストの1人です。田中敦子氏の絵画に興味がある方は、「どのような人物だったのか」「代表作は?」と思う方もいるでしょう。

そこでこの記事では、田中敦子氏がどのような人物だったのか、詳しく解説します。また、キャリアや代表作も紹介します。この記事を読めば、田中敦子氏の歴史や代表作が理解できるので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

田中敦子はどんな人?

出典:Wikipedia

田中敦子氏は1932年に大阪府で生まれた女性画家で、2005年に亡くなっています。

日本の前衛美術運動「具体美術協会」の中心的なメンバーとして活動した経歴もあり、従来の絵画にとらわれない表現に取り組みました。田中氏の作品は、絵画だけでなく身体表現・パフォーマンス・インスタレーションなど多岐にわたります。

生涯を通じて芸術の可能性を探求し続けた田中氏の作品は、現在でも多くの美術館に展示され、研究が続けられています。

日本人の女性アーティストを詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく紹介しているのでぜひ併せてご覧ください。

画家の田中敦子のキャリア

出典:Wikiart

ここからは、田中敦子氏が画家としてどのようにキャリアを積んで現代美術に大きな影響を与える女性になったのか、詳しくみていきましょう。

大学中退後に大阪市立美術館付設美術研究所で美術を学ぶ

田中氏は京都市立美術専門学校(現・京都市立芸術大学)を中退後、1951年に大阪市立美術館付設美術研究所に入所しました。ここで本格的な美術教育を受け、絵画の基礎を学びました。

この時期は基本的な絵画技法を習得しながらも、既存の表現方法に疑問を持ち始めていたようです。しかし、美術研究所での学びは戦後の日本美術界の新しい動向に触れる機会も多く、前衛的な表現への関心を深めていったとされています。

西洋の抽象表現主義や美術運動の影響を受けながら、独自の表現方法を模索し、後の具体美術協会での活動につながる基礎を築きました。

1955年|具体美術協会に入会し「ベル」や「電気服」などを発表

1955年、田中氏は吉原治良氏が主宰する具体美術協会に入会します。この入会は、田中氏の芸術人生を左右する転機となりました。具体美術協会では従来の絵画の枠を超えた表現が奨励されており、創作活動に新たな方向性を見出すきっかけとなったようです。

同年に代表作である「ベル」を発表し、翌年には後に国際的に注目される「電気服」を制作・発表しました。これらの作品は、身体と技術を融合させた革新的な表現として、日本の前衛美術史において重要な位置を占めています。

1960年以降はサンフランシスコやパリなどで展覧会を開催

出典:Wikiart

1960年代に入ると、アメリカのサンフランシスコやフランスのパリなど、世界各地でも作品が少しずつ紹介されるようになります。このころから、日本の前衛美術の代表的な作家として認知されはじめました。

この時期の田中氏は、国際的な美術の動向を踏まえながら、独自の表現を追求し続けていたようです。田中氏の実験的な表現は、現代において東洋と西洋の美術の架け橋となる重要な役割を果たしています。

なお、田中氏は1965年に具体美術協会を退会しています。

1993年|第45回ヴェネツィア・ビエンナーレに出品

1993年、田中氏は第45回ヴェネツィア・ビエンナーレに参加しました。ヴェネツィア・ビエンナーレは、世界で権威のある国際美術展の1つで、田中氏の国際的な評価を変える重要な機会となります。

高く評価されたのは、1950年代から続く実験的な表現への取り組みです。海外でも注目されるようになったことで、その後の研究や展示活動の活発化にもつながりました。

2001年に大規模な個展を開き高く評価される

出典:Wikiart

2001年、田中氏は兵庫県にある芦屋市立美術博物館・静岡県にある静岡県立美術館にて、大規模な個展を開催しました。個展では、初期の作品から最新作まで幅広い作品が展示され、田中氏の芸術家としての軌跡が示されました。

批評家や研究者から、革新的な表現を追求し続けた姿勢が評価された個展でもあります。また、女性アーティストとしての先駆的な活動も注目を集め、ジェンダーの視点からの研究も活発化しました。

2005年に死去

田中氏は2005年12月3日、奈良市の病院にて73歳で逝去しました。死因は肺炎といわれています。晩年は奈良県の明日香村のアトリエにて、制作に励みつつ作品の発表も続けていました。

死去後も田中氏の作品と業績は継続的に研究され、多くの美術館で作品が展示されています。田中敦子の死は日本の現代美術界にとって大きな損失でしたが、与えた影響は現在でも続いています。

田中敦子に影響を与えた具体美術協会

出典:Wikiart

具体美術協会は、田中敦子に大きな影響を与えた美術グループです。ここからは、具体美術協会がどのような指導をしながら作品作りをしていたのか、詳しく紹介します。

1954年結成

具体美術協会は、1954年に吉原治良氏によって結成された前衛美術グループです。「具体」の名称には、物質や身体を使った具体的な表現を重視する意味が込められています。

具体美術協会の結成の背景には、戦後日本の美術界における新しい表現の模索がありました。具体的には、従来の西洋美術の模倣から脱却し、日本独自の前衛美術を創造しようとする目的がありました。

吉原氏は、既存の美術の枠組みにとらわれない自由な発想を重視し、メンバーたちに実験的な表現を奨励しています。この環境が、田中氏をはじめとする多くの芸術家の創造性を開花させる土壌になりました。

なお、田中氏の具体美術協会への参加は、結成から1年後の1955年です。

吉原の指導で作品を発表し評価される

吉原氏の自由な発想を重視した指導方針は、技術的な指導よりも、芸術家としての精神的な成長を重視するものです。具体的には、従来の絵画や彫刻といった伝統的なジャンルの境界を超えた表現や、新しい材料・手法の使用を推奨していました。

失敗を恐れずに挑戦することを重視し、作家の個性や内面的な表現を大切にする環境を作り出しています。田中氏はこの指導のもとで、自分の内面と向き合い、独創的な表現を生み出しました。

「グタイミニピナコテカ」の設立

具体美術協会は1962年に「グタイミニピナコテカ」を設立しました。これは具体美術協会の常設展示施設で、会員の作品を継続的に展示・紹介する場です。施設の設立により、具体美術協会の活動はより組織的になったといわれています。

ピナコテカでは定期的に会員の作品が展示され、来館者は最新の前衛美術に触れられるようになりました。田中氏の作品も多くの人々に紹介されており、批評家や研究者との交流の機会が設けられたようです。

1972年吉原の死去で解散

1972年に吉原氏が死去すると、具体美術協会は解散しました。しかし、元メンバーたちは独自の創作活動を続けながら、具体美術協会で培った表現の精神を継承しています。

田中氏にとって独創的な表現を生み出した協会の解散は、少なからず影響を与えたようです。田中氏は変わらず創作活動を続け、その独創性をさらに発展させていきました。

協会で培った実験精神と革新的な表現への姿勢は、生涯を通じて変わることなく、その後の作品制作の根幹となっています。

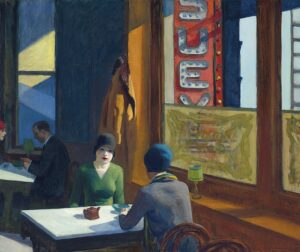

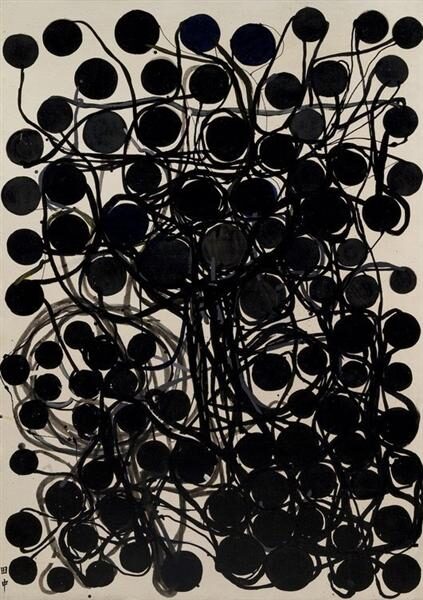

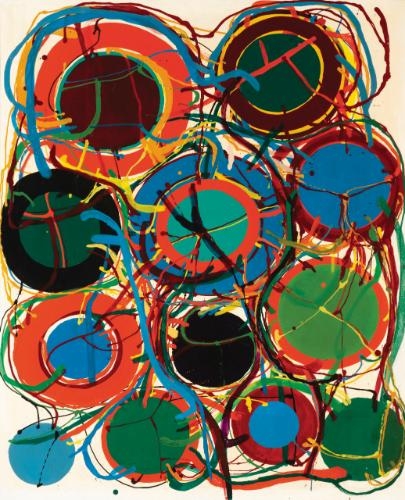

田中敦子の作風

出展:Wikiart

田中敦子の作風は、従来の絵画の概念を超えた実験的な表現が特徴です。身体と技術を融合させた作品や、日常的な素材を使った作品など、常に新しい表現の可能性を追求しました。

作品と鑑賞者の関係性を重要視しており、従来の美術作品にはない作品を制作しています。

田中氏の作品は、見る人に強い印象を与える力強さを持っており、同時に繊細な美意識も感じられます。また、色彩の使い方も魅力で、鮮やかな色彩と抑制された色調を巧みに使い分けることで作品に深みと複雑さを与えています。

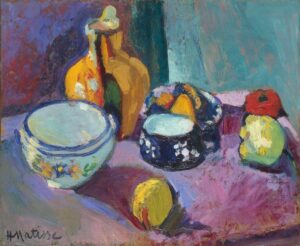

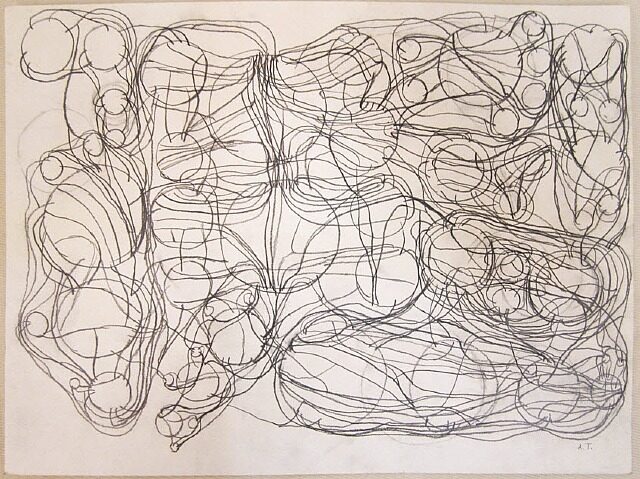

田中敦子の評価

出典:Wikiart

田中氏は、1950年代の展覧会の開催を皮切りに世界でも少しずつ知名度を高めていきます。

死後もその評価は続いており、日本の前衛美術を代表する作家として認められています。

近年では、女性アーティストとしての先駆的な活動も注目されており、ジェンダーの視点からの研究も進められています。

田中敦子の作品は、現代美術の発展に大きな影響を与えた作品として位置づけられています。

田中敦子の代表作

出典:Wikiart

ここからは、田中氏の代表作を以下の内容で紹介します。

- ベル

- 電気服

- work

- 89a

それぞれの作品の特徴をみていきましょう。

ベル

出典:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

「ベル」は、1955年に制作された田中氏の代表作の1つです。この作品は、音や時間、空間を使って目に見えない線を描くことを試みた作品です。20個のベルを2メートル間隔で設置し、鑑賞する人がスイッチを押すとベルが順に鳴る表現を取り入れました。

見えない絵画としても称された、観客に新しい感覚の体験を提供した作品です。

電気服

出典:Wikiart

「電気服」は1956年に制作された田中敦子の有名な作品です。この作品は、カラフルな電球を縫い付けた服を田中敦子が着用し、電球を点滅させるパフォーマンス作品でした。当時としては先駆的なアプローチで、注目を集めました。

「電気服」は、ウェアラブルアートの先駆的な作品としても位置づけられており、現代のファッションとテクノロジーの融合にも影響を与えています。代表作として世界中で紹介され、日本の前衛美術の象徴的な作品となりました。

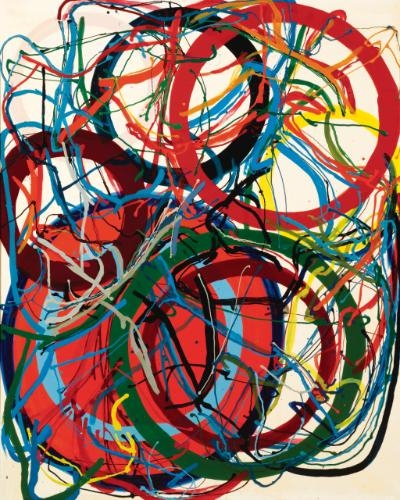

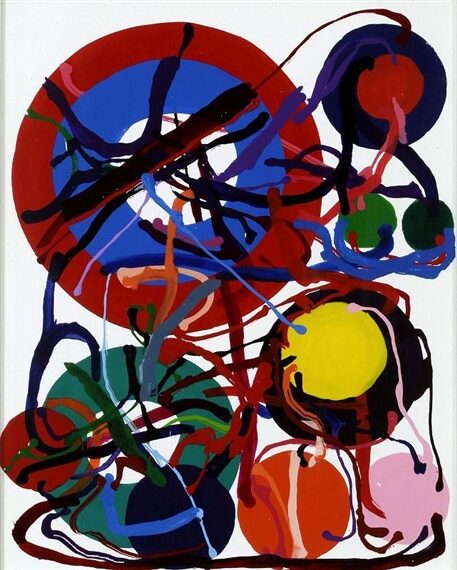

work

出典:Wikiart

「work」と名付けられた作品は、複数あります。その中でも、1992年に制作されたworkは、後期の代表作です。この作品は、抽象的な表現と具体的な素材の組み合わせが特徴的です。

田中氏が培ってきた表現技法と美意識が結集され、幾何学的な構成と色彩の対比が印象的で、深い精神性が表現されています。

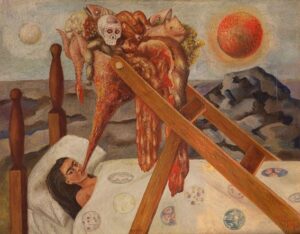

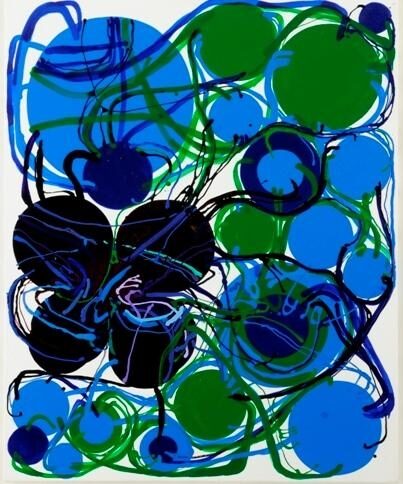

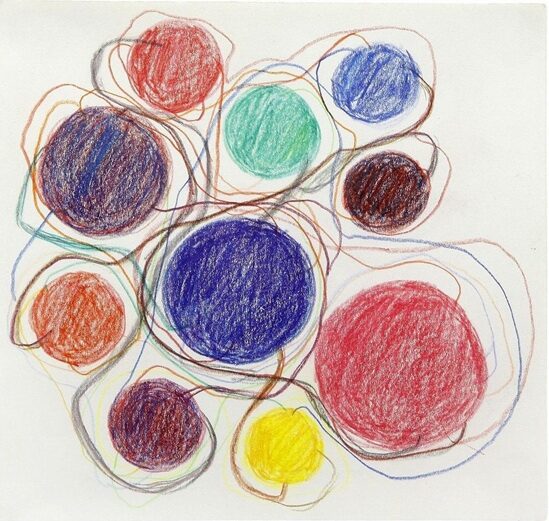

89a

出典:Wikiart

「89a」は1989年に制作された作品で、成熟期の代表作の1つです。色彩と形態の関係を探求した実験的な作品として知られており、田中氏の独特な美意識が表現されています。

田中氏の作品は、以下の記事でも紹介されているので、ぜひ併せてご覧ください。

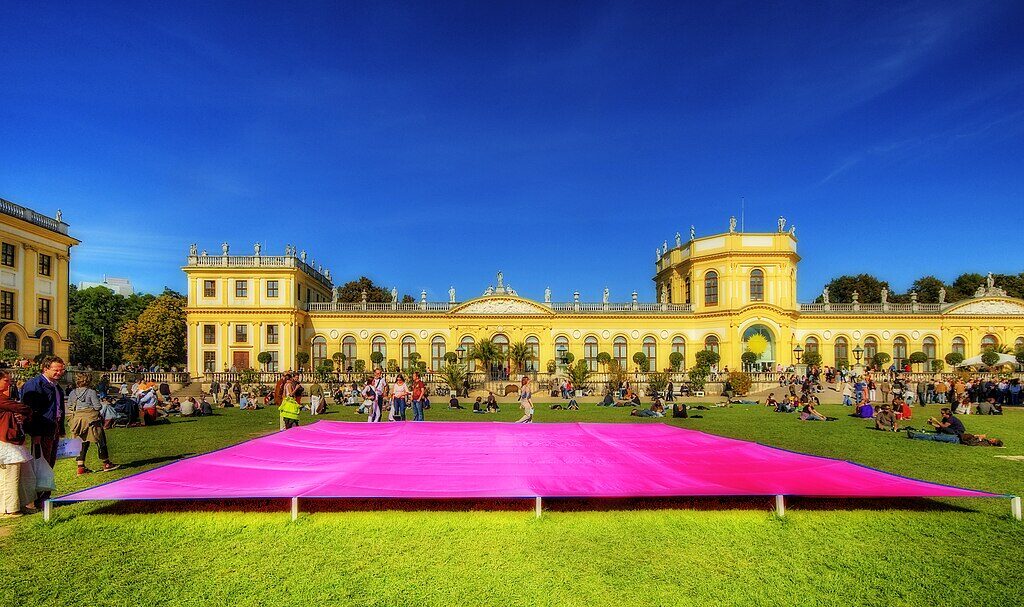

田中敦子の作品が展示されている美術館

出典:Wikiart

田中敦子氏の作品がみられる美術館は、以下のとおりです。

- 東京国立近代美術館(運営:独立行政法人国立美術館)

- 独立行政法人国立美術館

- ポーラ美術館

- 豊田市美術館

それぞれ詳しく解説します。

東京国立近代美術館(運営:独立行政法人国立美術館)

出典:東京国立近代美術館

東京国立近代美術館には、独立行政法人国立美術館が運営する美術館の一つで、1966年に創作された「作品 66-SA」が収蔵されています。

東京国立近代美術館は、田中氏の作品を通じて日本の現代美術の発展を理解できる貴重な場所です。

| 開館時間 | 10:00~17:00(金曜・土曜は10:00~20:00) |

| 観覧料 | 一般:500円、大学生:250円 |

| 休館日 | 月曜日(ただし祝休日は開館、翌平日は休館)、展示入れ替え期間、年末年始 |

| アクセス | 東京メトロ東西線「竹橋駅」 1b出口より徒歩3分 東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」4番出口より徒歩15分 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・三田線「神保町駅」A1出口より徒歩15分 |

| HP | https://www.momat.go.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

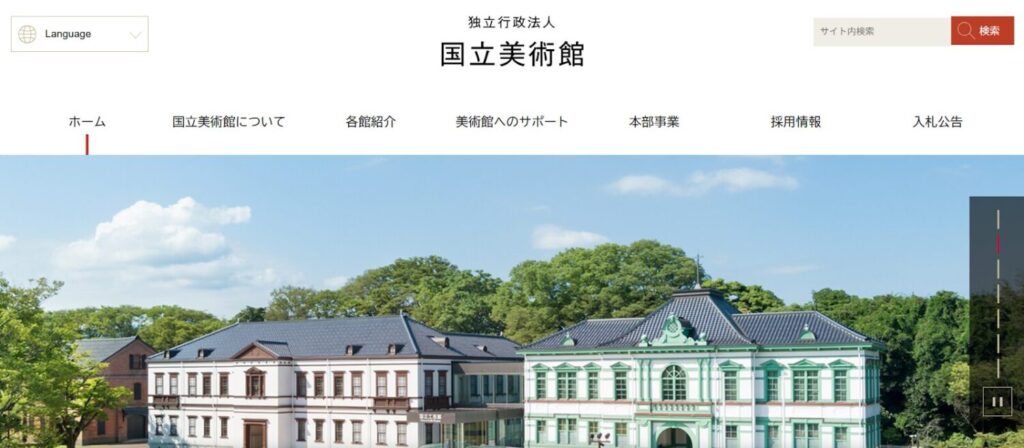

独立行政法人国立美術館

出典:独立行政法人国立美術館

独立行政法人国立美術館では、東京国立近代美術館以外にも京都国立近代美術館・国立国際美術館で田中敦子の作品を収蔵しています。

京都国立近代美術館では「作品’63」「作品’70」「1978B」が、国立国際美術館では「地獄門」「電気服の写真資料」が収蔵されています。

【京都国立近代美術館】

| 開館時間 | 10:00~18:00(企画展開催時の金曜日は20:00まで) |

| 観覧料 | 一般:430円、大学生:130円(コレクション展) |

| 休館日 | 月曜日(祝休日は開館し翌平日休館)、展示替期間、年末年始 |

| アクセス | 地下鉄東西線 東山駅より徒歩10分 |

| HP | https://www.artmuseums.go.jp/museums/momak |

【国立国際美術館】

| 開館時間 | 10:00~17:00(金曜・土曜は~20:00) |

| 観覧料 | 一般:430円、大学生:130円(コレクション展) |

| 休館日 | 月曜日(祝休日は開館し翌平日休館)、展示替期間、年末年始 |

| アクセス | 京阪中之島線 渡辺橋駅2番出口より徒歩5分 |

| HP | https://www.artmuseums.go.jp/museums/nmao |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

ポーラ美術館

出典:ポーラ美術館

ポーラ美術館では、田中敦子の「’89A」を収蔵しています。田中敦子の作品の中でも、絵画作品を中心に展示されることが多いることが多い美術館です。

箱根の自然環境に囲まれた中で田中敦子の作品を鑑賞できるのが特徴です。

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 観覧料 | 一般2,200円、大学・高校生1,700円 |

| 休館日 | 年中無休(展示替えのため臨時休館あり) |

| アクセス | 小田急線強羅駅より、無料送迎バスで約8分 |

| HP | https://www.polamuseum.or.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

豊田市美術館

出典:豊田市美術館

豊田市美術館では「Work 1963 B」と「94B」を所蔵しています。

常設展や特別展示などでも田中敦子の作品を展示する機会が多く、田中敦子の絵画に触れられる可能性が高い美術館です。

| 開館時間 | 10:00~17:30 |

| 観覧料 | 一般300円、大学・高校生200円 |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝日は除く)、年末・年始 |

| アクセス | 名鉄豊田市駅または愛知環状鉄道新豊田駅より徒歩15分 |

| HP | https://www.museum.toyota.aichi.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

まとめ

出典:Wikiart

この記事では、田中敦子氏のキャリアや代表的な作品を紹介しました。田中敦子氏は日本の前衛美術を代表する画家で、革新的な作品を生み出し続けました。

具体美術協会での活動を通じて、従来の絵画の枠を超えた実験的な表現を追求し、国際的な注目を集めた画家です。この記事を参考に、田中敦子氏をはじめとする女性アーティストの絵画に触れてみてください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたい方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。