アートリエ編集部がエドゥアール・マネの人生や画風、代表作について詳しく解説します。

エドゥアール・マネについて、「どのような生涯だったのか」「日本で作品はみられるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、エドゥアール・マネの生涯を詳しく解説します。また、代表作の見どころや、日本国内で作品を鑑賞できる美術館情報も併せて紹介します。

この記事を読めば、マネが「近代絵画の父」と称される理由が理解できるため、絵画鑑賞の幅を広げたい方はぜひ参考にしてみてください。

エドゥアール・マネとは

エドゥアール・マネ(1832–1883)は、19世紀フランスを代表する画家で、近代美術の父とも称される存在です。写実主義の影響を受けながらも、従来のアカデミズムに挑戦し、革新的な作品を多数生み出しています。

「草上の昼食」や「オランピア」などは、当時の社会に衝撃を与え、美術界の常識を覆す作品といわれていました。明暗の強調や大胆な筆使いなど独自のスタイルを確立し、印象派の登場にも大きな影響を与えた重要人物とされています。

なお、同時代の画家であり、印象派を代表する存在として知られるクロード・モネとの比較も興味深い視点です。詳しくは下記記事も併せてご覧ください。

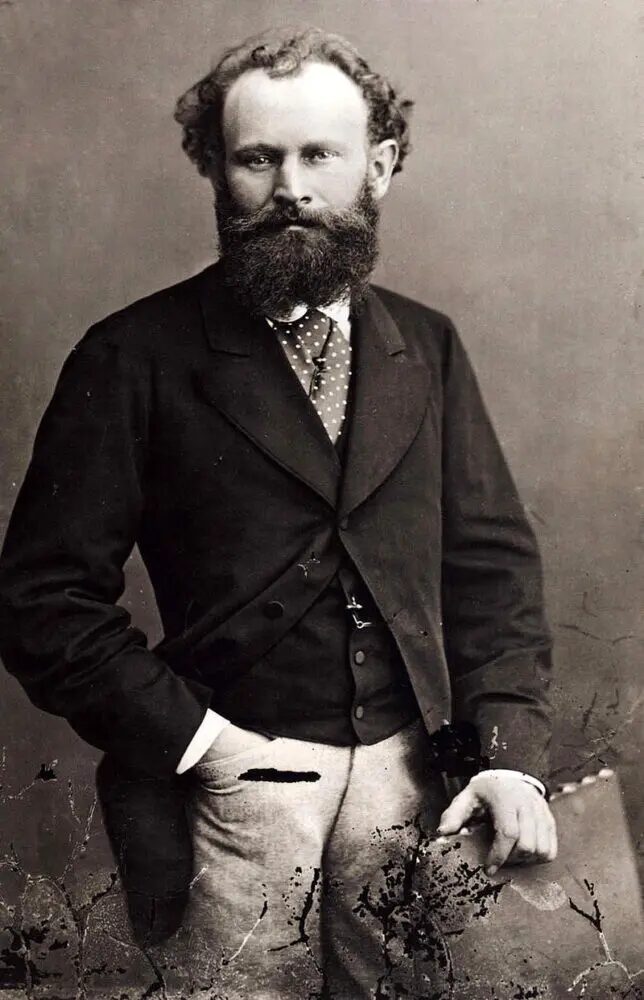

西洋絵画史の革命といわれたエドゥアール・マネの生涯

出典:Wikiart

ここからは、エドゥアール・マネの生涯を誕生から晩年まで詳しく紹介します。

ブルジョア家庭のもとに生まれる

エドゥアール・マネは、1832年にフランス・パリで生まれました。父は法務省の高級官僚、母は外交官の娘という裕福な環境で育ちます。父からは法律家になることを期待されていましたが、幼少期から美術に強い興味を抱いていました。

マネは、伯父に連れられてルーヴル美術館に通う中で芸術への情熱を深めていきます。父の期待とは異なる道を進むと決め、早くから芸術家としての決意を固めていました。

模写を続けた修業時代

マネは父の反対を押し切って画家の道を志し、1849〜1850年にアカデミックな画風で知られるトマ・クチュールのアトリエに入門しました。この時代の画家は、巨匠たちの作品を模写することで技術を学ぶのが一般的でした。

そのため、マネもルーヴル美術館で、ティツィアーノやベラスケスといった巨匠の絵画を繰り返し模写しています。特に、スペイン絵画の影響が大きく、マネの作品にも色濃く反映されています。

模写を通じて観察眼と筆致を磨いたマネは、やがて自らの独自性を意識し始めるようになりました。

サロンへの挑戦

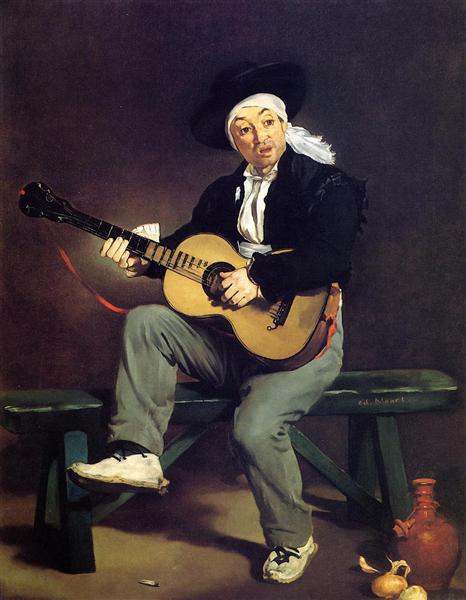

出典:Wikiart

マネは1859年以降、サロンにたびたび挑戦します。当時のサロンは国が後援する公式の展覧会で、芸術家としての名声を得るには避けて通れない舞台でした。1861年には、出品した《スペインの歌手》で初入選し、一定の評価を得ます。

しかし、その後の出品作では保守的な審査員から批判を受けることも多く、マネの革新的な画風は容易に受け入れられませんでした。それでも、マネはサロンにこだわり続け、あくまで正統派の画家として自分の地位を確立しようと模索を続けました。

作品が美術界のスキャンダルに

1863年にマネが発表した《草上の昼食》は、裸婦を風景に描いたことで激しい非難を浴び、スキャンダルとして世間を騒がせました。従来の神話や寓話に基づいたヌードではなく、実在感のある女性像をそのまま描いたためです。

続く《オランピア》はサロンでは入選しましたが、同様に波紋を広げました。

マネの作品は時代の道徳や美的価値観に真っ向から挑戦するもので、美術界に大きな衝撃を与える存在となっていきました。

印象派に影響を与えるも伝統を理由に別行動をとる

マネは革新的な表現により、若い世代の印象派の画家に多大な影響を与えました。特に、クロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールらはマネの作品に刺激を受け、新しい絵画の流れを生み出します。

しかし、マネは印象派展に参加せず、あくまで伝統的な評価機関であるサロンでの認知にこだわり続けました。その姿勢には革新性とともに、画家としての正当な評価を求める矜持が垣間見えます。

マネに影響を受けた印象派とはどのような芸術運動だったのか、特徴や主要画家を詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

晩年と死因

マネは1880年ごろ、16歳のときにブラジルで感染したと言われている梅毒に苦しめられるようになりました。それでも筆を置くことはなく、晩年には《フォリー=ベルジェールのバー》といった傑作を制作しています。

しかし、1883年に左足が壊疽(えそ)したため切断し、同年4月30日に51歳で亡くなりました。マネの死後、革新的な作品は改めて評価され、近代絵画の先駆者として美術史に名を残す存在となります。

エドゥアール・マネの作品の特徴

出典:Wikiart

エドゥアール・マネの作品には、それまでの伝統的な絵画とは異なる独自のアプローチが数多くみられます。主な特徴は、以下のとおりです。

- ありのままを描く写実主義

- 明るい色彩と平坦な構図

- 自然よりも都市の人々を描く

1つずつ詳しくみていきましょう。

ありのままを描く写実主義

マネは、当時の美術界で常識だった理想化された人物や神話の世界を描くのではなく、現実の生活や人物に目を向けました。《草上の昼食》では、裸の女性が現代の男性と並んで座る姿を描き、当時の観衆に強い衝撃を与えます。

このように、マネは装飾や虚構を取り払うことで、ありのままの人物像や社会の一場面を作品に描いています。これらは、のちのリアリズムや印象派の先駆けとも言える革新的なアプローチでした。

明るい色彩と平坦な構図

マネの作品には、明るい色彩と遠近感を抑えた平坦な構図が多くみられます。それまでの絵画は奥行きや立体感を重視するのが常識でしたが、マネはフラットな画面構成と大胆な色使いで独自の表現を生み出しました。

また、輪郭線を明確に描かず色彩のコントラストで空間を表現する手法は、後の印象派やモダンアートにも多大な影響を与えています。この新しい感覚は、絵画の自由に描く活動を広げるきっかけになりました。

自然よりも都市の人々を描く

マネは風景画や自然よりも、都市で生きる人々の姿に関心を持っていました。カフェ・劇場・バー・街角など、19世紀パリの都市空間を舞台に労働者や女性たち、娯楽に興じる市民の姿を多く描いています。

こうした主題は、当時の絵画においては異例のため、現代生活を描く新しい方向性を切り開いたといえます。なかでも《フォリー=ベルジェールのバー》は、都会の喧騒と孤独が同居する空気感を巧みに表現した作品です。

エドゥアール・マネの代表作

出典:Wikiart

ここからは、マネの代表作のなかでも有名な以下の作品を紹介します。

- 草上の昼食

- オランピア

- 笛を吹く少年

- 鉄道

1つずつ詳しくみていきましょう。

草上の昼食(1862-1863年)

出典:Wikiart

《草上の昼食》は、当時の現代社会を題材に描いた問題作として知られる作品です。画面中央には全裸の女性が現代服をまとった男性たちと草の上で座っており、神話や寓意を排したリアルな構図が当時の常識を覆しました。

モデルにはマネの妻や親戚を用いており、観衆にとって身近な存在であった点も物議を醸す要因となりました。《草上の昼食》は批判と注目を同時に浴びながら、写実と近代の価値観を問い直す革新的な1枚として今も語り継がれています。

オランピア(1863年)

出典:Wikiart

《オランピア》はマネの代表作でありながら、サロンに展示した際に激しい論争を巻き起こした作品でもあります。従来の神話的な裸婦像とは異なり、現実的で実在感のある女性が大胆に描かれたため、観衆に強烈なインパクトを与えました。

背景には黒人の召使いが描かれ、差し出される花束や装飾品がかえって女性の裸身を強調しています。マネはこの作品を通して社会の二重基準や偽善的なモラルを批判し、写実主義の先駆けとして近代絵画に大きな影響を与えました。

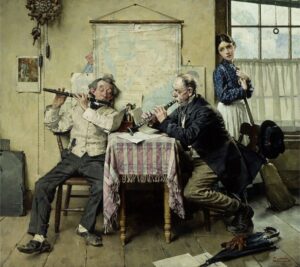

笛を吹く少年(1866年)

出典:Wikiart

《笛を吹く少年》は、マネがスペイン旅行から戻った直後に制作した作品です。ディエゴ・ベラスケスの宮廷画に影響を受けた作品とされます。背景を極限まで平坦化し、少年の姿だけを際立たせた構図は、当時の伝統的な肖像画の常識を覆しました。

モデルとなった少年はナポレオン3世の近衛隊に所属する実在の音楽隊員(諸説あり)で、堂々とした姿と鋭い視線が特徴です。現在は、オルセー美術館に所蔵されています。

鉄道(1873年)

出典:Wikiart

《鉄道》は、マネが近代都市パリの象徴としてのサン=ラザール駅を舞台に描いた作品です。画面中央には、読書中の母親と鉄柵越しに駅構内を見つめる少女が描かれており、当時の伝統的な母子像とは異なる距離感が示されています。

母親のモデルはマネの代表作でも知られるヴィクトリーヌ・ムーランです。近代化の象徴である鉄道を背景に、白煙のみで汽車を暗示することで、見る者の想像力を喚起させる構図となっています。

エドゥアール・マネの影響を受けた印象派の画家

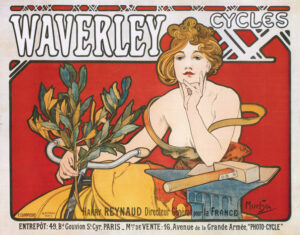

出典:Wikipedia

マネは印象派の先駆者として、多くの若き画家たちに大きな影響を与えています。特に、以下の3人は、マネの革新的な表現や姿勢に強く感化されたとされています。

- クロード・モネ

- ピエール=オーギュスト・ルノワール

- フレデリック・バジール

どのような影響を受けたのか、それぞれ解説します。

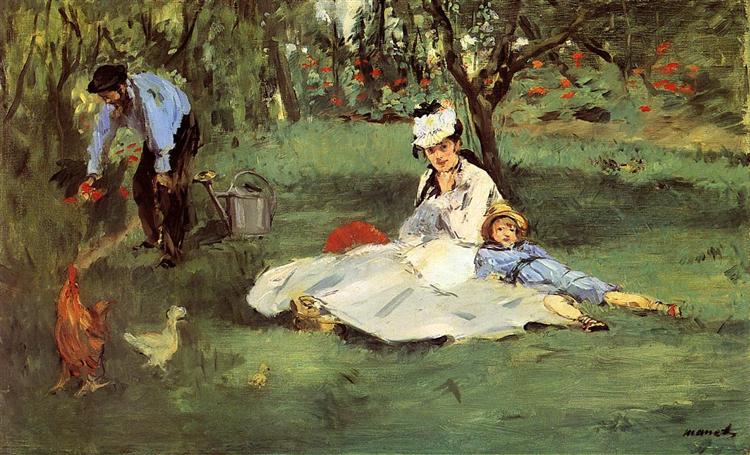

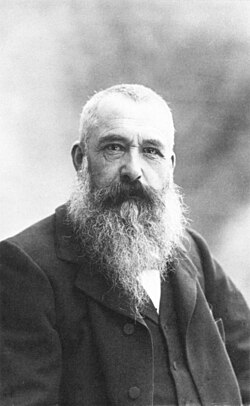

クロード・モネ

出典:Wikipedia

クロード・モネは、マネの影響を受けながらも自分のスタイルを発展させた印象派の代表的な画家です。モネはマネの明るい屋外光の表現や、現代的な主題の扱いに刺激を受け、光と色の移ろいをキャンバスに捉える技法を磨きました。

モネの海景画がマネの《オランピア》の隣に展示された際は、マネは自分の名前を利用されたと誤解して憤慨したといいます。この出来事がきっかけで、モネは姓だけの署名をやめ、フルネームでの署名に改めたというエピソードがあります。

このように、モネとマネの間には一方的な影響だけでなく、すれ違いや誤解もありました。クロード・モネについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

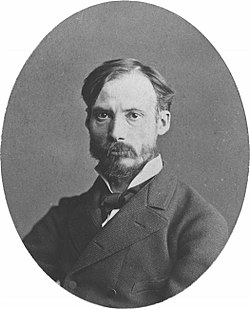

ピエール=オーギュスト・ルノワール

出典:Wikipedia

ピエール=オーギュスト・ルノワールは、マネから強い刺激を受けた画家の1人です。マネの革新的な構図や色彩の使い方、当時としては斬新だった現代的なテーマの取り上げ方は、ルノワールの感性に深く響きました。

マネはルノワールが描いた友人バジールの肖像を高く評価し、ルノワールはその絵をマネに贈ったエピソードもあります。印象派の活動において、ルノワールが中心的な役割を果たした背景には、マネの存在が大きく関わっていました。

フレデリック・バジール

出典:Wikipedia

バジールはマネと同時代に活躍した画家で、印象派の黎明期に重要な役割を果たしました。マネとの交流を物語る逸話としては、1870年にバジールが描いた《バジールのアトリエ(ラ・コンダミンヌ通り)》が有名です。

バジールは「作品中央でパレットを持つ人物を描き加えたのはマネである」と、父親に宛てた手紙を残しています。印象派展の開催にも尽力したバジールは、若くして戦死しました。才能が十分に発揮される前にこの世を去ったことで、多くの人々に惜しまれた人物です。

エドゥアール・マネと浮世絵の関係

出典:Wikiart

マネは、日本の浮世絵から強い影響を受けた画家の1人です。1860年代にパリではジャポニスムと呼ばれる日本の浮世絵がブームになっており、マネもその潮流に乗って日本の版画に関心を示しました。

マネの作品にみられる平面的な構図や大胆な色彩、日常を切り取る表現方法などは、浮世絵の特徴そのものです。さらに、装飾的な背景や空間処理の斬新さは、まさに浮世絵の影響といえるでしょう。マネの芸術表現には、西洋と東洋の融合が色濃く表れています。

以下の記事では、海外にも影響を与えた有名な浮世絵師を詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

エドゥアール・マネの作品が展示されている日本の美術館

出典:Wikiart

マネの作品を日本で鑑賞できる美術館は、以下のとおりです。

- 国立西洋美術館

- 東京富士美術館

- ポーラ美術館

それぞれ詳しく紹介します。

国立西洋美術館

出典:国立西洋美術館

国立西洋美術館は、フランス政府から寄贈された松方コレクションを基礎に1959年に開館した、日本の西洋美術の専門美術館です。ル・コルビュジエ設計の建築も世界遺産に登録されており、アートと建築の両面で高い評価を受けています。

国立西洋美術館では、《花の中の子供(ジャック・オシュデ)》や《ブラン氏の肖像》、《嵐の海》などの作品が鑑賞可能です。ただし、展示替えの可能性もあるため、訪問前に公式サイトで最新情報を確認してみてください。

| 開館時間 | 9:30〜17:30(入館は17:00まで)金・土曜:9:30〜20:00まで |

| 観覧料 | 常設展:一般500円企画展:展覧会により異なる |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |

| アクセス | JR上野駅下車(公園口出口)徒歩1分京成電鉄京成上野駅下車 徒歩7分東京メトロ銀座線、日比谷線上野駅下車 徒歩8分 |

| HP | https://www.nmwa.go.jp/jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

東京富士美術館

出典:東京富士美術館

東京富士美術館は、東京都八王子市に位置する総合美術館で、西洋絵画や版画・写真・工芸など多彩なジャンルのコレクションを誇ります。マネの作品は、《オランピア》《悲劇役者》《ベルト・モリゾ》《エヴァ・ゴンザレス》《死せる闘牛士》などを収蔵しています。

これらは1905年にまとめられた、オリジナル・エッチング集に基づく作品です。マネが人物や動物、日常の一場面をどのように捉えたかがわかる貴重なシリーズとなっています。展示内容は企画展ごとに変わるため、訪問前に最新情報を確認するのがおすすめです。

| 開館時間 | 10:00~17:00(受付は16:30まで) |

| 観覧料 | 展覧会により異なる |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌火曜日)、年末年始、展示替期間 |

| アクセス | JR八王子駅・京王八王子駅から西東京バス利用、東京富士美術館で下車。 |

| HP | http://www.fujibi.or.jp/ |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

ポーラ美術館

出典:ポーラ美術館

ポーラ美術館は、箱根の自然に囲まれた美術館で、近代から現代までの西洋絵画を中心に幅広いコレクションを誇っています。マネの作品も所蔵しており、《ベンチにて》や《サラマンカの学生たち》などを鑑賞できます。

ポーラ美術館では常設展の他にも企画展や自然とのコラボレーション展示などもあり、何度訪れても新たな魅力に出会える美術館です。

| 開館時間 | 9:00~17:00(最終入館は16:30まで) |

| 観覧料 | 一般:2,200円 |

| 休館日 | 展示替え期間 |

| アクセス | 箱根登山電車強羅駅からポーラ美術館無料送迎バス |

| HP | https://www.polamuseum.or.jp |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

まとめ

出典:Artvee

この記事では、エドゥアール・マネについて解説しました。伝統と革新の間で新たな表現を切り拓いたマネは、写実主義から印象派への橋渡し役として、今なお美術史に影響を与えています。

構図や主題の選び方にも独自の視点が光り、代表作は多くの議論と評価を集めてきました。美術に詳しくない方でも、マネの作品には何か心に残るものを感じられるはずです。この記事を参考に、マネの作品が展示されている美術館で、その魅力を実際に体感してみましょう。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたい方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。