アートリエ編集部がミレーについて詳しく解説します。

ミレーは「落穂拾い」や「晩鐘」などを描いたバルビゾン派の画家です。そんなミレーですが、「どんな人物なのか」「芸術に与えた影響は?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ミレーに関して紹介します。また、ミレーの作品に込められた思想や、後の印象派に与えた影響も併せて解説します。

この記事を読めばミレーの芸術観や人生を理解できるので、ミレーを深く知りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

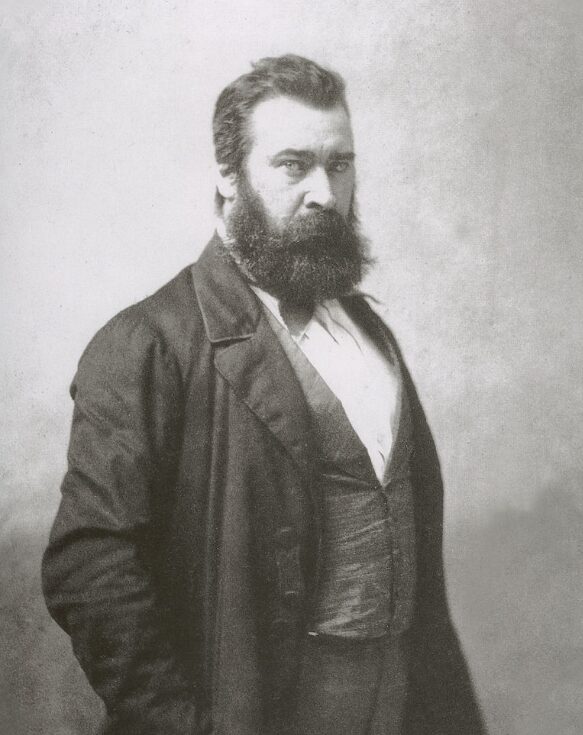

ジャン・フランソワ・ミレーとはどんな人?

ミレーはフランスを代表する画家で、バルビゾン派の画家のひとりです。農民の暮らしを主題とした作風で知られており、現実の風景を描くことで評価されています。

ミレーは、パリからバルビゾン村に移り住んだことで素朴な農民の生活に深い感銘を受け、作品制作に大きな影響を受けました。

しかし、農民画は当時の社会情勢と結びつき、保守層からは政治的な意図を疑われ批判されます。それでもミレーは独自の絵を描き続け、最終的にはパリ万博で高く評価されました。

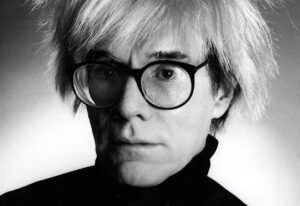

農民出身の画家ミレーの生涯

出典:Wikipedia

ここからは、ミレーの生涯を以下の内容で紹介します。

- 生まれから少年時代

- パリで絵画の技法を学ぶ

- 妻の死で帰郷するも、家政婦との交際が認められず再びパリへ

- ミレーの移住とバルビゾン派の時代

- 代表作が批判を受けるも巨匠として確立

- 晩年

1つずつ詳しく解説します。

生まれから少年時代

ミレーは、1814年にフランス・ノルマンディー地方のグレヴィルで、農民の家に生まれました。父は農作業のかたわら絵を描くことを好んでいたため、幼いころから芸術や学問に触れる環境で育ちます。

また、村の代理牧師からラテン語を学び、教養も身につけました。長男として農作業に従事する一方で、写生に熱中します。18歳のときに描いた木炭画で両親を感動させ、本格的な絵の修行をすることになりました。

パリで絵画の技法を学ぶ

ミレーが本格的に画家の道を歩み始めたのは、ラングロワとの出会いがきっかけです。画家のラングロワはミレーの才能を見抜き、国立美術学校エコール・デ・ボザールへの進学を後押ししました。

1837年にミレーは祖母や母の支援、奨学金をたよりに、芸術の都パリへ旅立ちます。パリではアカデミックな教育や都会の空気になじめませんでしたが、ルーヴル美術館に通い、巨匠たちの作品から多くを吸収しました。

妻の死で帰郷するも、家政婦との交際が認められず再びパリへ

出典:Wikipedia

1844年、最初の妻を結核で亡くしたミレーは深い悲しみに沈み、故郷に戻ります。そこで家政婦のカトリーヌ・ルメールと出会い、交際を始めました。しかし、カトリーヌの出自が貧しい農家であったことから母や祖母からは激しく反対されます。

実家に居場所をなくしたミレーは、ル・アーヴルで個展を開き、資金を自力で貯めて再度カトリーヌとパリへ向かいました。

ミレーの移住とバルビゾン派の時代

1849年、パリではコレラが猛威を振るい、政治的にも不安定な情勢が続いていました。ミレーは家族の安全と創作環境を求め、画家仲間のシャルル・ジャックの誘いでバルビゾン村へ移ります。

バルビゾンにはすでに自然主義的な風景画を追求する画家たちが集まりはじめており、やがて「バルビゾン派」と呼ばれる芸術運動が形成されていきました。ミレーもその一員としてこの地で創作に励み、のちにバルビゾン派を代表する画家のひとりと称されるようになります。

代表作が批判を受けるも巨匠として確立

代表作が批判を受けながらも、ミレーは画家としての地位を確かなものにしていきました。

1850年に発表した「種まく人」は、農民の労働を描いた作品ですが、一部では社会主義的と受け取られ批判を受けます。さらに、1857年の「落穂拾い」も議論を呼びました。

しかし、1864年には「羊飼いの少女」でサロンの1等賞を受賞し、評価は一気に高まります。1867年のパリ万博で一室を任されたことで、代表作とともに巨匠としての地位を確立しました。

晩年

晩年のミレーは、名声と経済的安定を手にしながらも、病と戦いながら創作に挑み続けました。名作「晩鐘」の成功を経たミレーは、政府や有力画商からの支援を受け、高い評価を得ます。

なかでも「四季」シリーズや風景画は芸術性が高く、画壇でも認められるようになりました。1868年にはレジオンドヌール勲章を受章し、晩年には「春」の傑作を残します。

戦争や病に苦しみながらも制作を続け、1874年には国からパンテオン装飾の依頼も受けますが、翌年の1月20日に60歳で亡くなりました。

ミレーの作品の特徴

出典:Wikipedia

ミレーの作品には、主に以下のような特徴があります。

- 農民の生活をリアルに表現

- 社会問題を描く

- 明るい色彩の風景画

1つずつ詳しくみていきましょう。

農民の生活をリアルに表現

ミレーの絵画は農民の姿をありのままに描いている点が特徴的で、田園風景を理想化せず、働く人々の日常を真摯に描きました。

幼いころから農作業に従事したミレーは、農民の厳しい労働を知る画家です。そのため、ミレーの描く農民は、黙々と生きる人間そのものが表現されています。ミレーは、同時代の理想主義や政治的リアリズムとも異なる独自の道を切り開きました。

社会問題を描く

ミレーの作品は単なる農民画ではなく、社会問題を含んだ芸術です。ミレーは産業革命によって貧困に苦しむ農民たちの姿を描き、現実の厳しさを浮き彫りにしました。

支配下のもとで過酷な生活に耐える人々の姿を、温かみのある色彩と緻密な筆致で表現しています。ミレーの絵画には、時代の背景や社会の問題までも伝える力を持つ作品が多くみられます。

明るい色彩の風景画

ミレーは風景画において、自然の美しさを繊細な色彩で表現した作品を数多く描いています。絵の具を幾層にも重ねて光と影の調和を作り出した技法は、単なる写実にとどまらず、自然への敬意や詩情を感じさせます。

当時、風景画はアカデミズム絵画に比べて格下とされていましたが、ミレーは写実と感情表現を融合させることで、風景画の新たな価値を切り開いたのです。

ミレーの代表作を解説

出典:Wikipedia

ここからは、ミレーの代表作品を以下の内容で紹介します。

- 落穂拾い

- 晩鐘

- 種をまく人

- 羊飼いの少女

- 月明かりの羊小屋

それぞれ詳しく見ていきましょう。

落穂拾い

出典:WIKIART

「落穂拾い」は、写実主義的な表現で1857年に描かれた作品です。収穫が終わった畑で残された麦を拾う農民女性の姿と、遠くに馬に乗る男性が農民を見張るように描かれています。この図は政治的な支配者と弱者を表しているとされ、一部で批判されました。

このころはフランス革命を経て、特権階級の間では下層階級の存在が脅威として強く意識され続けていた時代でもあります。

晩鐘

出典:WIKIART

「晩鐘」は、ミレーが農民の信仰と日常生活を象徴的に描いた作品で、農民夫婦が畑の真ん中で祈りを捧げる姿を描いています。この場面は、夕暮れの鐘の音にあわせて手を止め、神と死者に感謝を捧げているシーンです。

祖母との思い出が反映されたこの作品からは、宗教的な行為が日常に根付いていたことがわかります。

種をまく人

出典:WIKIART

「種をまく人」は、農作業に励む労働者の力強い動きが表現された、ミレーの代表作です。広がる大地を背景に前方へ一歩踏み出しながら種をまく姿には、人間のたくましさがにじみ出ています。

1850年にパリ・サロンへ出品され、激しく批判された作品ですが、その躍動感が高く評価されました。

羊飼いの少女

出典:Wikipedia

「羊飼いの少女」は1864年に描かれた作品で、「晩鐘」「落穂拾い」と共にミレーの3大名画といわれています。

草を食む羊たちのそばで、夢中になって編み物に取り組む少女の姿が描かれた作品です。

この他にも「眠った子の傍らで編物する女」や「がちょう番の少女」など、編み物をする女性を繰り返し描いています。

月明かりの羊小屋

出典:WIKIART

「月明かりの羊小屋」は、静かな夜に寄り添う羊飼いの姿を描いた作品です。夜の農村に潜む美しさと孤独を、月光の光で巧みに表現しました。

画面には、月明かりに照らされながら羊小屋で働く人の姿が静かに浮かび上がり、幻想的な雰囲気を生み出しています。ミレーが語った「夜の素晴らしさと恐怖」が、暗闇と光の対比を通して見る者に深く訴えかけます。

ミレーが印象派に与えた影響

出典:Wikipedia

ミレーは写実的な農民画や自然への深い思いを通じて、印象派の誕生にも影響を与えた画家です。

ミレーの作品には、形式にとらわれず、日常を芸術として捉える新たな価値観が込められていました。自然の表現や風景への関心は、印象派の画家たちに大きな刺激を与えます。

印象派が戸外での制作を好んだのに対し、ミレーはアトリエ内で構想を練り、静かに描くスタイルを好みました。制作過程の違いはありますが、自然や日常に美を見出す姿勢は印象派と共通しており、影響を与えたとされています。

印象派に関して詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

ミレーの影響を受けた画家

出典:Wikipedia

モネやルノワール・シスレーなどの印象派たちは、若い時代にミレーの影響を受け、森で創作活動をしています。特に、モネはミレーを強く尊敬していましたが、実際に話すことは叶いませんでした。

一方、ファン・ゴッホは模写を通してミレーへの敬意を終生持ち続けました。また、レルミットは農村労働の主題を引き継ぎつつ、印象派的な光と色を融合させた作品を生み出しています。

このように、ミレーは画風の違いを超えて、多くの芸術家の創作に影響していることがわかります。

ミレーの影響を受けた画家・ゴッホに関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

日本におけるミレーへの評価

出典:Wikipedia

ミレーは日本でも高い評価を受けており、明治末期から昭和初期にかけて、道徳的な姿勢が称賛されています。

1923年に岩波書店が「種まく人」をシンボルマークに採用したのは、文化の力を信じる象徴としたためでした。1978年には山梨県立美術館が「種まく人」を購入し、実物が公開されると再び注目が集まります。

現代でも多くの人がミレーの作品に感動を覚えるのは、人間と自然のつながりを誠実に描いているためです。日本において、ミレーは芸術家としてだけでなく、精神的指標として多くの支持を得ています。

日本でミレーの作品を楽しめる美術館

出典:Wikipedia

ここからは、ミレーの作品が楽しめる美術館を紹介します。

- 山梨県立美術館

- 東京富士美術館

- 国立西洋美術館

- ひろしま美術館

それぞれ詳しく見ていきましょう。

山梨県立美術館

出典:山梨県立美術館

山梨県立美術館は、数多くのミレー作品を展示する美術館です。「種をまく人」の所蔵により、「ミレーの美術館」として知られるようになりました。館内はミレーの芸術性を、ヨーロッパ美術の流れの中で深く理解できる構成となっています。

同館では「ヴォージュ山中の牧場風景」や「ポーリーヌ・V・オノの肖像」などが収蔵されています。また、すべての世代に開かれた文化空間として、日常に新たな発見や感動をもたらす役割を担っています。

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 観覧料 | 一般:520円~ 大学生:220円~ 65歳以上:無料 |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合はその翌日) 祝日の翌日(日曜日の場合は開館) 年末年始 その他臨時開館・休館あり |

| アクセス | 甲府駅からバス約15分 |

| HP | 山梨県立美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

東京富士美術館

出典:東京富士美術館

東京富士美術館は、「美(アート)を通じて心と行動の変容を促す」といった創立者の理念を大切にしています。自分の内にある美の扉を開くと同時に、他者や自然環境の中に存在する美を敬い、共生や対話の基盤を築くことを目指す美術館です。

ミレーの代表作は、「種をまく人」や「手押し車の男」などが収蔵されています。東京富士美術館は、単なる展示施設にとどまらず、芸術を通して豊かな心の交流を促す場としても知られています。

| 開館時間 | 10:00~17:00 |

| 観覧料 | 一般:1,000円 大学・高校生:600円 中学・小学生:300円 |

| 休館日 | 月曜日 年末年始 展示替期間 |

| アクセス | 創価大学正門東京富士美術館から徒歩1分 |

| HP | 東京富士美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

国立西洋美術館

出典:国立西洋美術館

国立西洋美術館は1959年に設立され、フランス政府から寄贈された松方コレクションを基盤にしています。コレクションには印象派の名作やロダンの彫刻が含まれ、西洋美術全般を幅広く紹介する、国内唯一の国立美術館です。

同美術館には、ミレーの「藁塚」も収蔵されています。展覧会の開催だけでなく、収集・保存・研究・教育といった多角的な活動を展開しているため、西洋美術の理解を促す場でもあります。

| 開館時間 | 9:30~17:30(金・土は9:30~20:00) |

| 観覧料 | 一般:500円 大学生:250円 |

| 休館日 | 月曜日 年末年始 |

| アクセス | 上野駅から徒歩1分 |

| HP | 国立西洋美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

ひろしま美術館

出典:ひろしま美術館

ひろしま美術館は1978年に、広島銀行の創業100年を迎えるにあたり開設されました。広島は原爆による甚大な被害から復興を遂げましたが、その過程で人々の心の安らぎを求める声も高まっています。

こうした背景から、ひろしま美術館は「愛とやすらぎのために」をテーマに誕生し、地域の文化的拠点となりました。ミレーの名作「羊の毛刈り」「刈り入れ」「夕陽」などが鑑賞可能です。

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 観覧料 | 一般:2,000円 大学・高校生:1,000円 中学・小学生:500円 |

| 休館日 | 月曜日 年末年始 展示替え期間 臨時休館日 |

| アクセス | 県庁前駅から徒歩2分 |

| HP | ひろしま美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。

まとめ

出典:Wikipedia

この記事では、ミレーの生涯や代表作・印象派に与えた影響を解説しました。ミレーは19世紀の農村風景画で知られ、自然と労働者の生活を温かく描き、多くの画家に影響を与えました。

「種をまく人」や「落穂拾い」は、農民の姿を力強く表現し、西洋美術に新たな視点をもたらした代表作です。さらに、ミレーの作品は印象派の画家たちに影響を与え、表現技法やテーマ選びにも大きな役割を果たしています。

この記事を通して、ミレーの魅力をより感じてみてください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。

誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。