ヨーロッパ芸術を語るうえで欠かせない人物のひとり、ウィリアム・ブレイク。彼の神秘的、幻想的な表現は、没後200年を越えてもなお、私たち鑑賞者の心を揺さぶります。

ブレイクの生みだす作品の魅力、そして彼自身について、アートリエ編集部が解説します。

ウィリアム・ブレイクとは

ブレイクは、詩人、画家、銅版画家、思想家とさまざまな顔をもつ芸術家です。非凡な才能に恵まれていましたが、生前にその価値が認められることはありませんでした。

彼の作品の多くは、聖書や神話をベースとした宗教的傾向の強いものです。独創的であるがゆえに狂人とまで評され、作品が売れないことで貧困に苦しむこともありました。しかし、その宗教的、哲学的思想を表現した詩や絵画は、近代になってロマン主義の萌芽として認められ、現代の芸術家にも大きな影響を与えています。

ウィリアム・ブレイクの来歴

ウィリアム・ブレイクの特異な作品は、いかにして生みだされたのでしょうか。彼の来歴から探ってみましょう。

生い立ち

ウィリアム・ブレイクは1757年、ロンドンのソーホー地区で、靴下屋を営む父ジェームズと、母キャサリンの3番目の子どもとして誕生しました。生活は豊かとはいえませんでしたが、父が懸命に働き、幼少期から絵を描くことが好きだったブレイクを、10歳で素描の学校に入学させたといわれています。

ブレイクは生涯で、幻想的、神秘的な作品を数多く制作しましたが、その方向性を決定づけたものとして、母キャサリンの影響が指摘されています。キャサリンは英国国教会とは異なる、プロテスタント分離派を信仰していた時期がありました。その宗教観が、ブレイクの作風に大きく影響したと考えられています。

見習い・アカデミー時代

学校を卒業後、経済的な理由で画家になることが叶わなかったブレイクは、銅版画師のジェイムズ・バザイアのもとに弟子入りします。師弟関係は6年続きましたが、やはり画家の夢をあきらめきれなかったブレイクは、その後ロイヤル・アカデミーに入学しました。

ロイヤル・アカデミーでは、古美術の模写など、絵画の伝統的な手法を学びました。しかし、芸術に想像性を追求していたブレイクは、半年ほどでアカデミーを辞めてしまいます。その後は、生活のために本の挿画を彫版するなど、再び銅版画師としての仕事に携わりました。

レリーフ・エッチング技法の確立

彼は詩や哲学について、ミルトンやシェイクスピアなどから独学で学んでおり、1782年には、テキストのみの詩集『詩によるスケッチ』を出版しています。その後1787年頃になって、新たなレリーフ・エッチングの技法を発明しました。

レリーフ・エッチングとは凸版の版画技法のことです。ブレイクが発明した技法は、挿絵とテキストを1枚の版に融合させて刷るというものでした。さらに彩色は手描きで行うため、印刷した本それぞれに特徴のある仕上がりとなりました。彩色印刷(illuminated printing)と呼ばれるこの手法で、ブレイクは自身の著作を次々と出版しました。

彫刻の開始

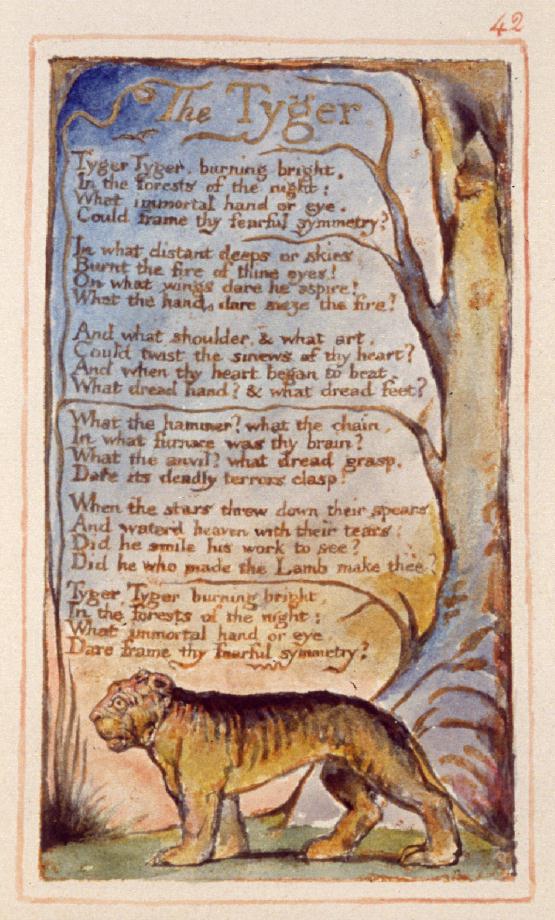

ブレイクは著作『無垢の歌』と『経験の歌』を合本した『無垢と経験の歌』を、1794年に発行しました。この作品は、ブレイクの代表作として広く世界に知られている詩集で、彩色印刷によって制作されています。

出典:wikipedia

しかし晩年になると、ブレイクは再び彫刻による版画に立ち返っていきます。『ヨブ記の挿絵』はその代表的な作品です。21の場面からなる連作を銅版画集として制作しました。ブレイクがつくりだす幻想的なイメージが、繊細な彫刻によって表現されています。また、最晩年にはダンテの『神曲』の挿絵を依頼され、7枚の銅版画を制作しましたが、ブレイクは未完のまま亡くなりました。

ウィリアム・ブレイクの作風

神秘主義といわれる多くの作品を生みだしたウィリアム・ブレイク。奇才と呼ばれる彼の作風について解説します。

新しいエッチング技法の発明

ブレイクは自身が発明した新たなレリーフ・エッチング技法で、多くの著作を発表しました。それまでは一般的とされていた腐食銅板を行っていましたが、自作の詩と絵を融合させる方法を模索していくなかで「彩色印刷」の発明にいたりました。

彩色印刷は、凹版である腐食銅板とは逆の、凸版で印刷を行う技法です。ブレイクは、酸に耐性のあるニスで図案の輪郭を銅板に描きました。そして、その銅板を酸に浸し、余分な部分を腐食させることで、輪郭を浮き彫りにしました。

銅板に残った部分には、手作業で色を塗ります。そのため、彩色本はそれぞれ異なる仕上がりとなりました。

難解な独自の詩の表現

18~19世紀の革命の時代、イギリスの社会経済は飛躍的な進歩を遂げました。しかし、ブレイクの想像力を重んじる独特で難解な作風は、そのような現実社会には受け入れがたいものでした。聖書や神話をベースとした幻想的、哲学的な作品であるがゆえに、ブレイクはときに狂人と見なされることもありました。

激動の時代のなかで、彼は一貫して人間の内面に関心をよせました。平等や自由を尊重し、産業化が進むことで生まれる社会の歪みを、作品を通して指摘しています。その表現は啓蒙思想が主流の時代には評価されませんでしたが、近代においては、ロマン主義の先駆けとして高い評価を得ています。

刻み込み彫刻

刻み込み彫刻は「エングレーヴィング」とも呼ばれる凹版技法のひとつです。エングレーヴィングは凹版技法のもっとも古い技法です。ビュランという彫刻刀で金属板に輪郭や線を刻み込み、そのときにできた溝にインクをつめてプレスしたことがはじまりとされています。

ブレイクが発明した彩色本は、凹版とは逆の凸版による版画技法でした。しかし、彼は晩年の1823年以降、版画の原点であるエングレーヴィングに回帰し、『ヨブ記』のための挿絵や、ダンテの『神曲』の挿絵の制作に着手しています。繊細な線で描かれたモティーフは豊かな立体感があり、水彩画とは異なる力強さが感じられます。

ウィリアム・ブレイクのエピソード

ウィリアム・ブレイクは貧困や葛藤に苦しみましたが、現代へ光を灯すようないくつかのエピソードが存在します。

事実上のイングランドの国歌

イングランドの聖歌として歌われている「エルサレム」は、ブレイクの預言書『ミルトン』の序詞に、イギリスのチャールズ・パリーが曲をつけたものです。1916年に合唱曲として完成しました。毎年夏に行われる、イギリスの音楽の祭典「BBCプロムス」の最終夜に、必ず演奏される曲のひとつです。

『ミルトン』の序詞は、あらゆる権威や権力に屈することのない決意を謳ったものです。この曲は2011年、ウィリアム王子とキャサリン妃の婚礼において、祝福の讃美歌としても歌われました。

キャサリン・ブーシェとの結婚

ブレイクは1782年、植木屋の娘として生まれたキャサリン・ブーシェと結婚しました。キャサリンは教育らしい教育を受けていませんでした。どちらかといえば世事に疎いブレイクには、妻の支えが必要でした。そのためキャサリンは、勉学はもちろん、芸術家ブレイクを支えるために、彩色や描画についても学びました。

2人の間に子どもはありませんでしたが、キャサリンは制作の助手として、妻として、ブレイクを生涯にわたって献身的に支え続けました。

国家煽動行為での訴追

ブレイクは70年にわたる人生のほとんどをロンドンで過ごしました。しかしそのうちの3年間だけ、イングランド南部サセックス州のフェルハムに住んでいたことがあります。詩人であったウィリアム・ヘイリの別荘に招待されたことがきっかけです。1800年頃のことでした。

この町で、ブレイクはある事件を起こしました。ジョン・スコフィールドという兵隊と口論になり、国家煽動行為で訴追されてしまうのです。裁判はブレイクが勝訴しますが、この事件が彼の作品をより難解にしたとの見方もあります。

しかしブレイクにとって、フェルハムでの暮らしは総じて静かで心が安らぐものでした。ロンドンに帰ってから制作した『ミルトン』には、ブレイクが過ごした別荘を描いた版画が挿入されています。

後世への影響

ブレイクは肝臓病を患ったといわれ、70歳でひっそりと死去しています。彼の死後、その作品は多くの研究者や批評家の関心を集め、評価されるようになりました。生前には認められなかったブレイクの作品は、後世の芸術家に大きな影響を与えることになったのです。

ブレイクはイギリス・ロマン主義の先駆けとして位置づけられています。ブレイクから強い影響を受けたのはロマン主義の画家サミュエル・パーマーでした。ブレイクから広がりをみせたロマン主義は、後に生まれる印象派へとつながり、発展したと考えられています。

ウィリアム・ブレイクの代表作

近代になってその価値が認められるようになったウィリアム・ブレイクの作品。彼の思想を表す代表作を紹介します。

日の老いたる者

1794年に制作された、ブレイクの代表的な版画作品です。円環のなかの老人は、身を屈めて乗り出すように下方向を覗いています。老人の左手にあるのはコンパスですが、指と一体化しているようにも見えます。コンパスの針は長く鋭く、老人の目線の先、すなわち下方向へと伸びています。

この作品の象徴的な図像に関しては、これまで多くの研究者によってさまざまな解釈がなされてきました。描かれている老人はブレイク独自の神話に登場する神ユリゼンであり、ユリゼンによる世界創造の場面であるとされています。

出典:wikipedia

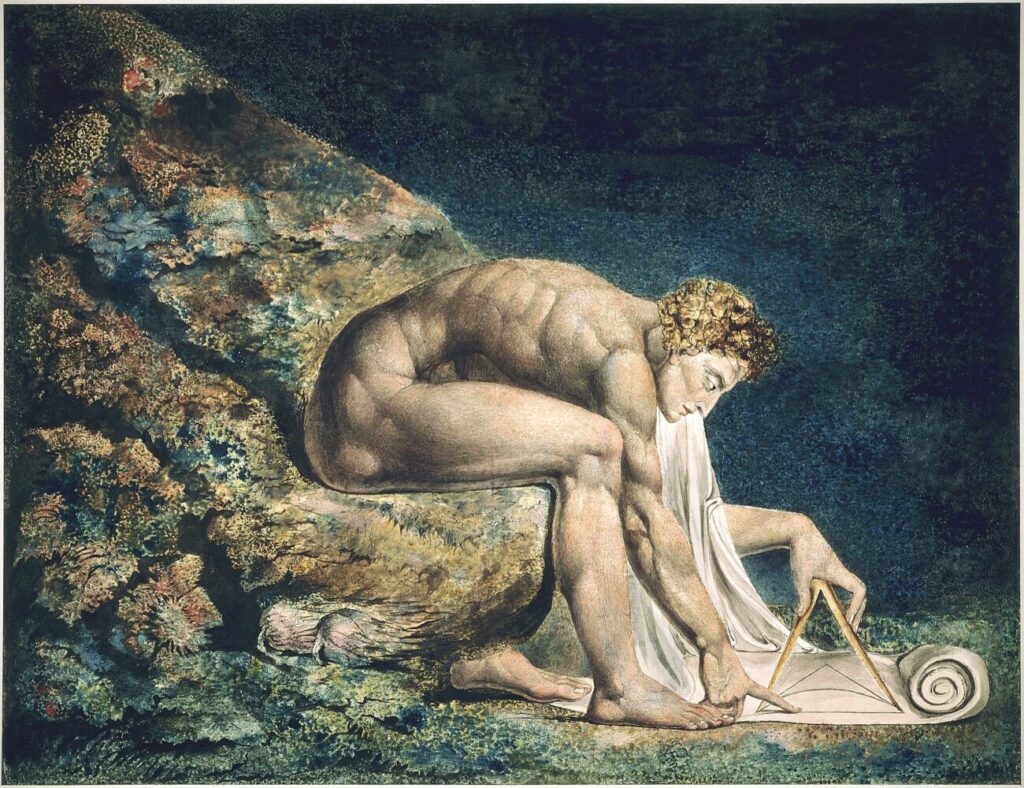

ニュートン

場面は海底で、藻に覆われた岩に腰を下ろしているのはイギリスの科学者、ニュートンです。左手に持ったコンパスが海底に置かれた布の上をなぞり、そこにニュートンの真剣なまなざしが注がれています。計算に夢中になるあまり、周囲の世界が見えていないことを暗示していますが、それは同時に、理性だけを追い求める時代への批判でもありました。

このモティーフは、システィーナ礼拝堂の「ルネット」と呼ばれる壁面半円形部分にミケランジェロが描いた、アビアス像をもとにしているといわれています。ミケランジェロはブレイクの生涯にわたって、インスピレーションの源となった画家でした。

出典:wikipedia

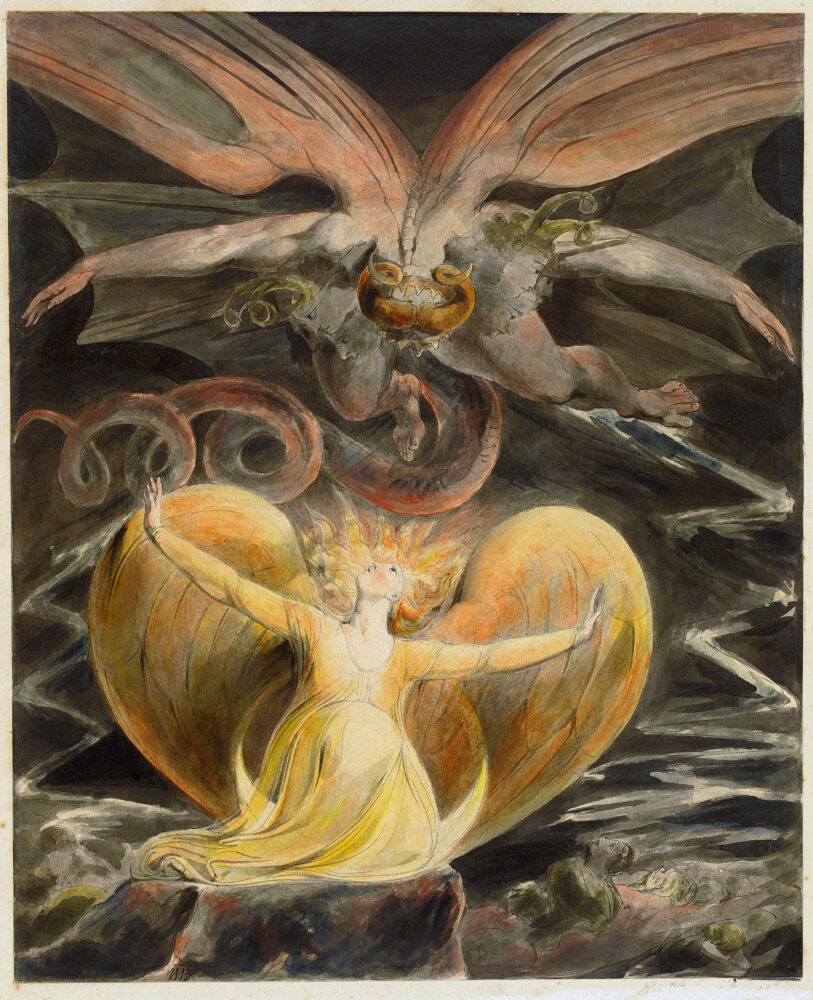

巨大な赤い龍と太陽を着た女

聖書「ヨハネの黙示録」の挿絵として描かれた作品です。1803年頃に制作された水彩画で、ブレイクはこの時期、依頼を受けて聖書の挿絵を数多く描きました。7つの頭と10本の角を持つ赤い龍、サタンが画面いっぱいに大きく描かれています。その下に横たわっているのは聖母マリアで、今まさに生まれてこようとするキリストを強奪する場面とされています。

筋肉質なサタンの体は猛々しく気迫に満ちています。この作品は、現代の映画やドラマにも登場しています。なかでもアメリカの映画『レッド・ドラゴン』では、殺人鬼の動機と関連づけられ話題となりました。

出典:wikipedia

ウィリアム・ブレイク作品を収蔵する主な美術館

ウィリアム・ブレイクの代表的な作品は、主に欧米の美術館に収蔵されています。その一部を紹介します。

テート・ギャラリー(イギリス)

イギリスのテート・ギャラリーは、4つの国立美術館で構成されています。なかでもロンドンにあるテート・ブリテンはもっとも歴史が古く、1500年から現代に至るまで70,000点もの作品を収蔵しています。

ブレイクの作品も初期から晩年まで90点を超えますが、そのうちのひとつに『ニュートン』があります。また、2019年には、300点以上もの作品を展示した、大規模な回顧展が開催されました。

ブルックリン美術館(アメリカ)

ニューヨークでは、メトロポリタン美術館に次ぐ規模を誇るブルックリン美術館。1895年の設立で、エジプトをはじめ、アジアやアフリカなど世界各地の美術作品を収蔵しています。また、現代アートも充実し、メッセージ性のある企画展を開催する美術館としても注目されています。

ブレイクの作品では、なんといっても『巨大な赤い龍と太陽を着た女』を収蔵していることで有名です。そのほか、晩年に制作した『ヨブ記』の挿絵など、数多くの版画作品を有しています。

大英博物館(イギリス)

1759年に初めて一般公開された、イギリスでもっとも歴史ある国立博物館です。もともとは美術作品を展示していましたが、現在では800万点以上のコレクションを誇り、世界でも有数の総合的な博物館となりました。世界中から多くの人々が訪れています。

ブレイクの代表作である『日の老いたる者』を収蔵しています。そのほか、素描、版画、色彩画など、ブレイクの初期から晩年にいたるまでのさまざまな作品を有しています。

まとめ:生涯をかけて自らの思想を表現し続けた芸術家

奇才として知られるブレイクですが、彼は先人から多くを学んだ芸術家でした。それと同時に、技術面での開発に真摯に取り組む職人でもありました。ブレイクはその技術を糧として、生涯をかけて自らの揺るぎない思想を作品へと昇華させていきました。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。