アートリエ編集部がピカソについて詳しく解説します。

ピカソは20世紀を代表する芸術家で、絵画・彫刻・陶芸など多彩なジャンルで革新的な作品を残しました。そんなピカソですが、「何がそんなにすごいの?」「有名な作品しか知らない」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ピカソのすごさや美術館に飾られている代表作品を解説します。また、代表作の見どころや家族に関する驚きの逸話も併せて紹介します。

この記事を読めば、ピカソの人物像や芸術的功績を理解できるので、もっと深く知りたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

ピカソってどんな人?

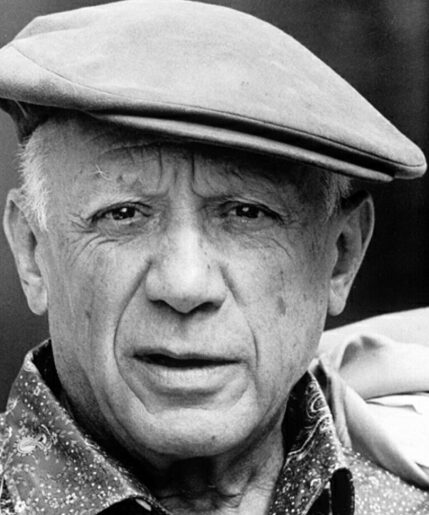

ピカソはスペインのマラガ出身で、1881年〜1973年に画家として活動していました。画家としてだけではなく、彫刻や陶芸、版画、舞台美術や詩人としても幅広く活動していました。日本人芸術家の岡本太郎も、影響を受けた1人です。

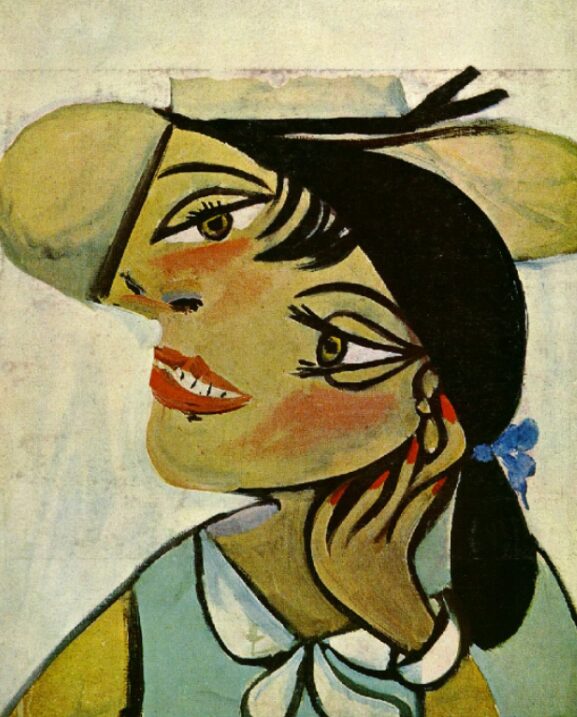

また、ピカソは20世紀最大の画家と評されており、20世紀初めに「キュビズム」と呼ばれる新しい美術の表現を生み出した1人でもあります。ピカソの代表作には、『ゲルニカ』『泣く女』などがあり、ピカソの名と作品名は世界中に広く知れ渡っています。

ピカソの本名

出典:WIKIART

ピカソの名前は、パブロ・ピカソとして知られていますが、長い本名があります。ここでは、ピカソの本名に関して紹介します。

ピカソの本名は2つある

ピカソの本名は、役所用と宗教的背景を反映した名の2つ存在しています。

役所用は出生証明書に記された、「パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・シプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ」です。これは、公式文書に記録された事実上の本名です。

もう1つは洗礼時に教会で付けられたもので、役所用の本名にクリスピンやマリア・デ・ロス・レメディオスなどが追加されています。このように名前が長い理由は、次で詳しく紹介します。

ピカソの本名が長い理由

ピカソの名前が長いのは、名前に家族や縁者の名前が次々と含まれているためです。自分の名前に加え、父方の祖父・父親・母方の祖父・代父(ゴッドファーザー)の名前が順に並んでいます。

パブロはピカソのファーストネームで、キリスト教の聖人パウロに由来し、洗礼名として与えられました。その後に続くディエゴは父方の祖父、ホセは父親、フランシスコ・デ・パウラは母方の祖父の名前です。

さらに、フアン・ネポムセーノはピカソの代父の名前です。代父は洗礼式で名付け親として重要な役割を担っています。このように、縁者の名前を重ねるスペインの習慣が、ピカソの本名が長い理由です。

ピカソが送った生涯と代表作品

出典:WIKIART

ピカソの作風を見ると、目まぐるしい変化を感じる方が多く、作風の変化は「〇〇の時代」と呼ばれています。ピカソが送った生涯を紹介していきましょう。

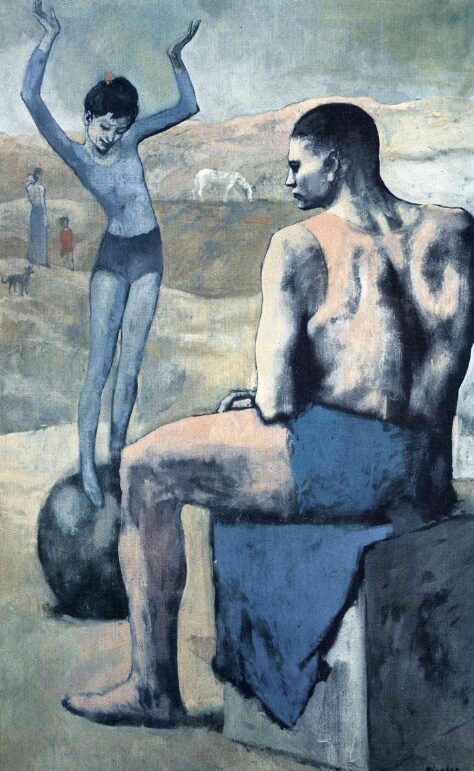

青の時代

青の時代と呼ばれていたころのピカソは、20代でした。パリに移住したピカソですが、同じく画家であった親友のカサヘマスが自殺してしまいます。「青の時代」の作品は、悲しみに暮れるピカソの心情を表すかのように、薄暗い青系の色彩を用いて描かれ、乞食・娼婦・孤児などを主題としているのが特徴です。

青の時代に関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せて参考にしてみてください。

薔薇色の時代

出典:Wikimedia commons

ピカソは、パリのモンマルトルにアトリエを構えて、恋人のフェルナンド・オリヴィエと順調な交際を進めていました。その時期は薔薇色の時代と評されるほど、赤色やオレンジ色などの暖色カラーで多くの作品を制作しています。当時のピカソが、日々の生活を満喫し、人生を謳歌していたことが窺える色使いや絵画が多いです。

アフリカ彫刻の時代

出典:Wikimedia commons

アフリカ彫刻の時代では、彫刻に強く影響されたピカソが1907年に完成させた大作「アヴィニョンの娘たち」が代表作品となります。ギザギザの空間に、女性の顔を描いた造形だったため、従来の絵画の描き方から大きく逸脱していると評価されました。アフリカ彫刻の時代は、キュビズムの時代にも引き継がれています。

プロトキュビズムの時代

プロトキュビズムは、キュビズム初期の芸術運動を指します。アフリカ彫刻の時代を取り込んだ技法であり、物事を客観的ではなく物理的な世界線で見て、本質を表している手法と言われています。具体的には、1つの視点ではなく、さまざまな角度から見たものを同時に描く特徴があります。ピカソは、プロトキュビズムの技法で立体的な世界観を表現しました。

キュビズムに関して詳しく知りたい方は、下記の記事も併せて参考にしてみてください。

分析的キュビズムの時代

出典:Wikimedia commons

分析的キュビズムは、キュビズムの前半部分を指します。1909年の夏ごろから、作品は平面に近づいていきました。モチーフを小さく切り分け、再構成する技法が使われているため、分析的キュビズムと呼ばれています。褐色、灰色、黒系統のモノトーンな色彩が使われているのも特徴です。人物や静物を題材としており、何が描かれているのか識別が困難なほどの複雑な構成になっています。

総合的キュビズムの時代

分析的キュビスムの過程で、ピカソたちは何を描いているのか疑問に感じ始めます。疑問を解消するために、絵画と現実を結び付けようと考えました。絵画と現実を貼り付ける考え方を持ったものが、総合的キュビズムです。

総合的キュビズムでは、壁紙や新聞紙など既製の素材をキャンバスに直接貼り付ける技法であるコラージュ(パピエ・コレ)が登場しました。色彩が豊かになったのも特徴です。

新古典主義の時代

出典:Wikimedia commons

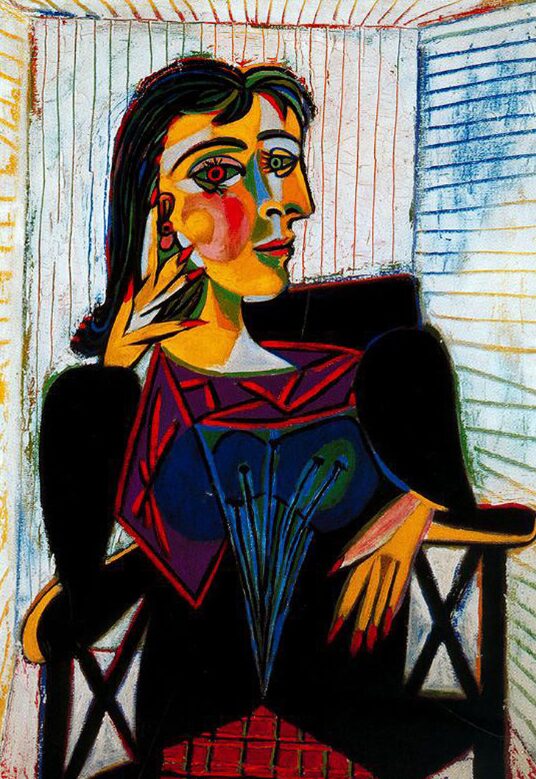

新古典主義の時代と言われたころ、ピカソは第一次世界大戦によって、スペインを離れていました。イタリアを旅している途中、バレエダンサーのオルガ・クローヴァと出会います。オルガはピカソの最初の妻であり、彼女から「私だとわかるように描いてほしい」と言われたことで、キュビズムから古典主義な画風に変化したとも言われています。

新古典主義については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

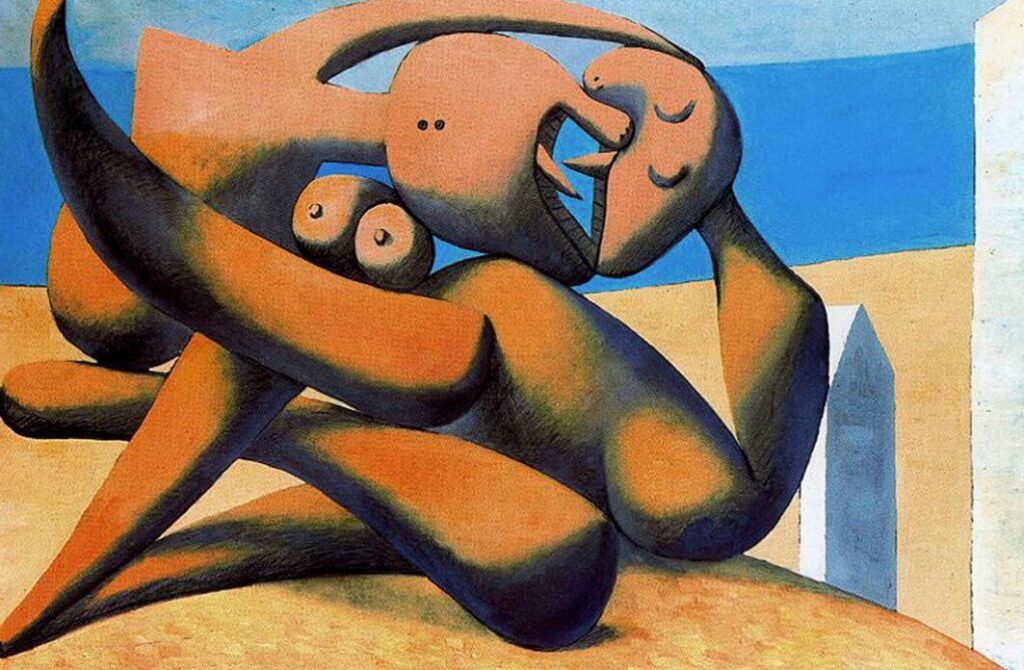

シュルレアリスム(超現実主義)の時代

シュルレアリスムとは、ピカソが新古典主義を経て到達したと言われている時代です。ピカソ自身はシュルレアリストではなかったものの、機関紙に絵を掲載したり、展示会に出品したりと親密な交流はありました。1925年ごろの作品は、非現実的な形態の人物が描かれています。妻オルガとの不仲による精神的不安定さの表れだと言われています。ピカソ作品には珍しい淡い色使いで描かれており、異様な雰囲気を感じさせます。

シュルレアリスムに関して詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

戦争とゲルニカ

ゲルニカは、第一次世界大戦を経験して、多くの人間関係を失ったピカソが精神と向き合い、感情を爆発させた作品と考えられています。スペインの内戦で無差別攻撃の対象となった町・ゲルニカの様子をありのままに表現をしていることから、戦争の凄惨さと残虐性を伝える作品として、今もなお注目を集めています。

ゲルニカは、アメリカでの大回顧展で展示され、数多くの作品の中でも一番注目されました。スペイン内戦の募金活動にも貢献し、人々の反戦のメッセージを伝え続けています。

ゲルニカに関しては、以下の記事で詳しく紹介しています。気になる方は、ぜひ併せてご覧ください。

ヴァロリス期

南フランスの緑豊かな街ヴァロリスでは、古くから陶器が製造されており、ピカソが訪れた場所の1つでした。陶器に向いた良質な土が取れる地域でありながらも、陶器の製造は衰退傾向にありました。そんな中、1946年第二次世界大戦の終戦後に、毎年開催されている陶器市にピカソがやって来ます。

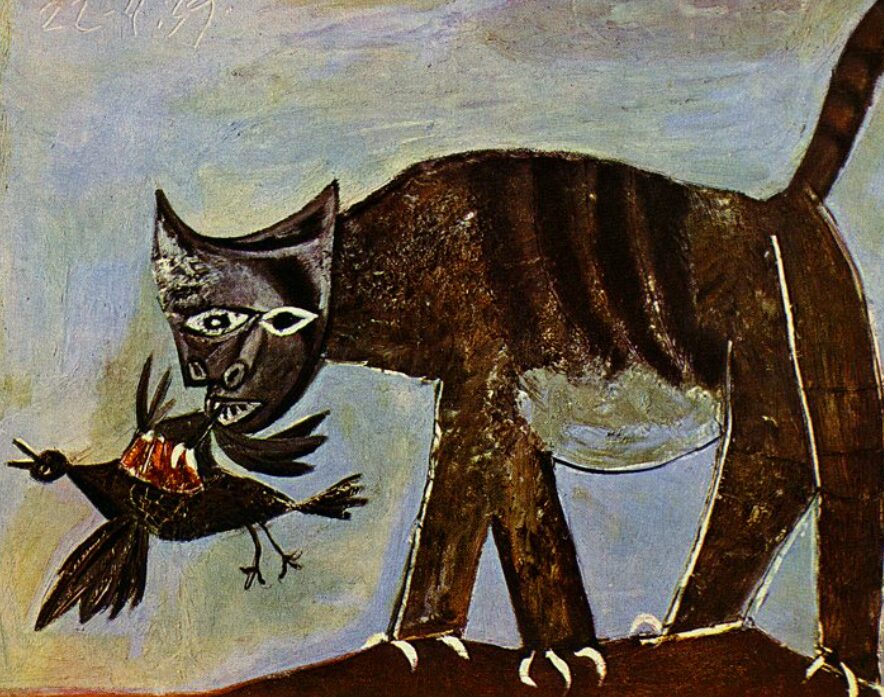

陶器の美しさに魅了されたピカソは窯へ赴き、自ら土を取ってこねて制作を行いました。1947年から、ピカソは彫刻や陶芸などの活動範囲を広げます。陶器制作に熱中したピカソは、1947年〜1948年にかけて、たった2年間の間に数百点もの陶器作品を制作しました。明るくのびのびとした表現の作品からは、ピカソの陶芸への愛が伝わってきます。

晩年とピカソの死因

ピカソは1946年にパリを離れ、南フランスに住居を構えました。そこで妻のジャクリーヌ・ロックをモデルにした作品や身近な風景画、古典名画をもとにした連作を数多く生み出しています。ピカソは1つの様式にとらわれることを拒み、多様な表現を追求し続けました。

1968年には、エロティックな版画を347点以上制作し、「しゃがむ女」や「裸婦たち」など性をテーマにした作品群を発表します。その後、1973年の91歳のときに、南フランスにて急性肺水腫で亡くなりました。

ピカソの驚きエピソード

出典:WIKIART

ピカソには、以下の驚きエピソードがあります。

- 生まれたときは死産と思われていた

- 初めて発した言葉は「えんぴつ」

- 「モナリザ」の窃盗疑惑で逮捕

- 学生時代は問題児

1つずつみていきましょう。

生まれたときは死産と思われていた

ピカソは生まれた直後に息をしておらず、死産だと思われていたエピソードがあります。当時、助産師は息をしていないピカソを死産とみなし、テーブルに置き去りにして母親の手当てを優先しました。

しかし、叔父のサルバドールが葉巻の煙をピカソに吹きかけると、奇跡的に息を吹き返します。この出来事は幼いころのピカソに何度も語られ、生涯にユニークな色を添えたといわれています。

立ち会い室で葉巻を吸う当時の時代背景も現代では考えられず、驚きといえるでしょう。

初めて発した言葉は「えんぴつ」

ピカソが生まれて初めて口にした言葉は、ママやパパではなく、「えんぴつ」だったというエピソードもあります。家族の日常の中で、「えんぴつ」という言葉が頻繁に飛び交っていたのでしょう。

このエピソードは、ピカソの芸術家としての運命を感じさせるユニークな逸話として知られています。

「モナリザ」の窃盗疑惑で逮捕

1911年、ピカソが29歳のとき、世界的に有名な絵画「モナリザ」が盗まれる事件が起きました。盗難後、ルーブル美術館でスケッチを試みた画家が、「モナリザ」の額縁に釘だけが残っているのを見つけます。この事件で、ピカソは逮捕されました。

逮捕の理由は、ピカソの友人で詩人のギヨーム・アポリネールのアシスタントが、盗難品の彫刻を持っていたためです。警察は関係者を次々に取り調べ、「怪しい者をまとめて逮捕しよう」という方針でピカソも拘束されました。

後に、ピカソが無実だと判明したため、釈放されています。

学生時代は問題児

学生時代から芸術の才能が飛び抜けていたピカソですが、教師の指導に反発する問題児だったようです。ピカソはたびたび処罰を受け、白い壁に囲まれた小部屋に閉じ込められたといわれています。

後に、ピカソは「その部屋が大好きだった」と語っています。スケッチブックを持ち込み、誰にも邪魔されずに好きなだけ絵を描けたためです。罰の時間が創作の時間だったのは、ピカソらしい逸話といえます。

ピカソが残した名言15選

出典:WIKIART

ピカソは多くの名言を残しており、人生や創造の本質を教えてくれます。ここでは、ピカソが残した名言を15選して紹介します。

- できると思えばできる、できないと思えばできない。これは、ゆるぎない絶対的な法則である。

- 子どもは誰でも芸術家だ。問題は、大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。

- 私は捜し求めない。見出すのだ。

- 優秀な芸術家は模倣し、偉大な芸術家は盗む。

- 人生で最もすばらしい癒し、それが愛なのだ。

- 人はあらゆる物や人に意味を見出そうとする。これは我々の時代にはびこる病気だ。

- 何か新しいものを作るとき、それを作るのは実に複雑だから、作品はどうしても醜くなってしまうのだ。

- 私は対象を見えるようにではなく、私が思うように描くのだ。

- 大切なことは、熱狂的状況をつくり出すことだ。

- 誰もが芸術を理解しようとする。ならば、なぜ鳥の声を理解しようとはしないのか。人が、夜や花を、そして自分を取り巻くすべてのものを、理解しようとしないで愛せるのはなぜだろうか。なぜか芸術に限って、人は理解したがるのだ。

- 女の顔はキャンバスだ。毎日女は少しだけ若い自画像をそこに描いている。

- すべては奇跡だ。例えば、お風呂に入ったとき、あなたがお湯に溶けてしまわないことだって。

- コンピューターなんて役に立たない。だって、答を出すだけなんだから。

- いかなる創造活動も、はじめは破壊活動だ。

- 冒険こそが、わたしの存在理由である。

これらの名言には、芸術を超えて人生を示唆するような重みがあります。ピカソの精神に触れれば、自分の可能性や表現の幅も広がるでしょう。

以下の記事でもピカソの名言やすごさを詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

ピカソと交友関係のあった有名画家

出典:WIKIART

ここでは、ピカソと交友関係のあった、以下の有名画家を紹介します。

- モディリアーニ

- シャガール

- マティス

それぞれ詳しくみていきましょう。

モディリアーニ

モディリアーニはモダニズム画家で、高額で取り引きされる作品を残しています。ある作品が約210億円で落札されたこともあるほどです。

ピカソとモディリアーニは、パリのモンマルトルにあった洗濯船で出会いました。モディリアーニは、ピカソの肖像画も残しており、交流の深さがうかがえます。

シャガール

ピカソと同時代を生きた画家の1人に、愛の画家であるシャガールがいます。シャガールはピカソより6歳年下ながら、共にパリで活躍したため、よく比較される存在でした。

2人は親しい関係ではなく、お互いにライバル意識が強かったといわれていますが、晩年には陶芸を通じて交流があったようです。

パリから離れても互いに刺激を与え続けた2人の関係は、当時の芸術家たちがいかに密接に影響し合っていたかを物語っています。

マティス

ピカソとアンリ・マティスは、互いに盟友でライバルでもありました。2人の作品は「構図のピカソ・色彩のマティス」と評されるように、まったく異なる魅力があります。

性格も対照的で、ピカソは常に作風を変える革新派、マティスは一貫して癒しの芸術を追求した探究者でした。このような違いから、お互いの表現に強く惹かれていたようです。

ピカソはマティスの作品をモチーフにすることもあり、マティスが亡くなった際には追悼作品を描いています。

ピカソの子孫

出典:WIKIART

ここでは、ピカソの子孫を紹介します。

ピカソの子どもは4人

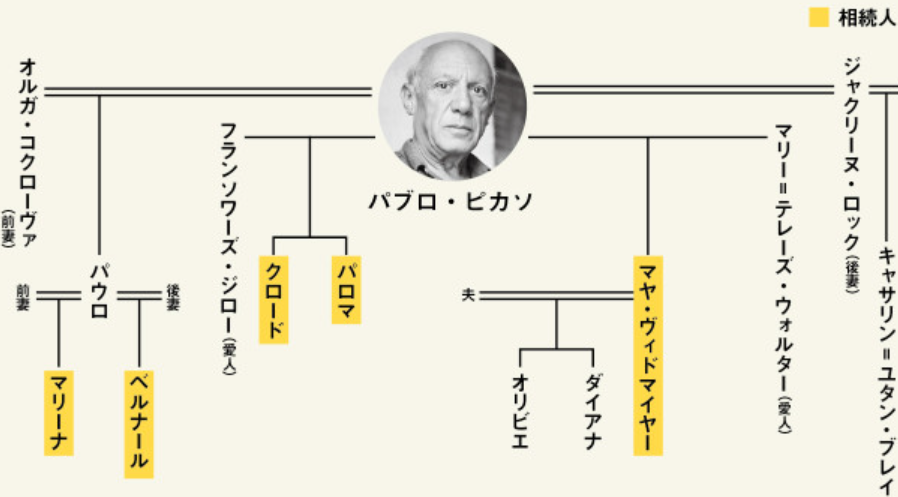

出典:COURRIER

ピカソは2度結婚しましたが、恋人として関係を持った女性は10人にものぼります。その中で、3人の女性との間に4人の子どもが誕生しました。

最初の子どもは、1921年に妻オルガとの間に生まれた長男パウロです。パウロは、両親が別居していたため父であるピカソの愛情をあまり感じることなく育ちました。

2人目は、1935年に愛人のマリ・テレーズとの間に生まれた長女マヤです。マヤは幼少期にピカソから深く愛され、名作のモデルにもなりました。

3人目は1947年に、恋人であるフランソワーズ・ジローとの間に生まれたクロードです。フランソワーズとの間には、1949年に4人目の子ども、パロマが生まれています。フランソワーズとその子どもたちは、幼少期にピカソの元を離れて暮らしました。

ピカソの死後の相続争い

ピカソは遺言を残さないまま亡くなったため、残された遺族の間で膨大な遺産をめぐり相続争いが起こりました。相続人はピカソの妻ジャクリーヌと4人の子どもたちですが、嫡出子と庶子・後妻の間で立場が異なるため、簡単に分配できませんでした。

遺産相続の解決には、6年もの時間と約3000万ドルもの費用を要しています。最終的に遺産はジャクリーヌが3割、庶子がそれぞれ1割ずつ、孫が2割ずつ受け取る形で分割されます。

相続税が膨大だったため、フランス政府により作品での納税を認められ、ピカソ美術館が開館しました。

子孫たちの人生

ピカソの子孫たちの人生は、多様で複雑なものでした。最後の妻、ジャクリーヌは1986年に59歳で自ら命を絶ち、生涯をピカソに捧げています。長女マヤは幸せな結婚生活を送り、2人の子どもをもうけました。

次男クロードはカメラマンから転じてピカソ財団を設立し、メディアにも顔を出す機会が増えます。次女パロマはジュエリーデザイナーとなり、芸術的な才能を父母双方から受け継ぎました。

さらに、孫のマリーナは相続した作品を売却し、その資金で慈善活動をしています。自伝では幼少期の不幸な家庭環境を明かしました。

ピカソの絵の特徴

出典:Wikimedia commons

ピカソの作風は、キュビズムによる表現方法が多くあり、立体的な表現を中心にして光の表現や対象の分析をした描き方がされています。円筒・球・円錐などを用いて描かれており、対象の明暗や遠近を表現しています。

キュビズムが出てきた当初は、世間的にも受け入れられず酷評続きでした。しかし、新しい光の表現を取り入れたキュビズムは、アメリカのニューヨークで高く評価されました。ピカソは、さらに絵画を進化させるため、キュビズムの技法を用いて描き続け、現代アートの一歩を踏み出す役割を果たしました。

時代ごとのピカソに関して詳しく知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてみてください。

ピカソの絵の見どころは?

ピカソの作品の見どころは、高いメッセージ性があるところです。ゲルニカを始め、心象を現わす色使いや表現は、当時のピカソの考えや感情そのものを表していると言えます。ゲルニカを通したメッセージの発信は、多くの人々に強烈な印象を与え、戦争に関して考える機会を与えてくれました。

ゲルニカはスペイン内戦中に、ドイツ空軍が爆撃したスペインの小都市です。作品ゲルニカを発表し、ドイツ将校から「ゲルニカを描いたのはあなたですか」といった問いがあった際に、「いいえ、あなたたちです」と答えた逸話があります。ピカソの作品の多くは、人間性・尊さ・儚さなどを生々しく伝えています。

出典:WIKIART

時代別に見るピカソならではの作品チェックポイント

ピカソの作品は時代ごとに作風が大きく変わるため、ただ眺めるだけでは魅力を見逃してしまうこともあります。ここでは、作品を見る前に知っておきたい「ピカソ鑑賞のコツ」を紹介します。色づかいや構図、テーマの違いを意識するだけで、作品の理解がぐっと深まります。

| 時代名 | 年代 | 作風の特徴 | 鑑賞のポイント |

|---|---|---|---|

| 青の時代 | 1901〜1904年 | 青を基調にした沈痛な画面。孤独や貧困を描く | 色調と人物の表情から、内面的な哀しみを感じ取る |

| 薔薇色の時代 | 1904〜1906年 | サーカスの人々や家族の温もりを柔らかい色で表現 | ピンクやオレンジの暖色に注目。希望のトーンを楽しむ |

| アフリカ彫刻の時代 | 1906〜1907年 | アフリカ美術から造形的インスピレーションを得る | 顔や身体の抽象化=新しい表現への転換点 |

| プロト・キュビズム | 1907〜1909年 | 形を幾何学的に単純化。キュビスムの前段階 | 物体の「面」の構成と奥行きの曖昧さを観察 |

| 分析的キュビズム | 1909〜1912年 | 対象を分解して構成。モノトーン中心 | 細かい面の重なりと光の反射に注目 |

| 総合的キュビズム | 1912〜1917年 | 色と素材が戻り、コラージュ技法も登場 | 紙片・文字・質感の遊びを楽しむ |

| 新古典主義の時代 | 1917〜1925年 | 古代彫刻のような力強い人物像 | 安定と秩序の回帰を感じる構図 |

| シュルレアリスム期 | 1925〜1937年 | 無意識や夢を描く幻想的な世界 | 歪んだ形の中の感情表現を読み解く |

| 戦争と《ゲルニカ》 | 1937年 | スペイン内戦への怒りを表現。モノクロ構成 | 馬・牛・ランプなどの象徴を読み取る |

| ヴァロリス期 | 1947〜1973年 | 南仏で陶芸や明るい絵画を制作 | 晩年のユーモアと生命力を味わう |

まとめ

出典:WIKIART

この記事では、世界的に有名な画家、ピカソについて解説しました。ピカソの代表作「ゲルニカ」や「アビニヨンの娘たち」などは、世界中の美術館で展示され、斬新なキュビスムの手法で知られています。

さらに、複雑な私生活や多彩な恋愛遍歴なども、エピソードとして語り継がれています。この記事を通して、ピカソの偉大さとその背景にある人間的な魅力を楽しんでみてください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたい方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたい方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。