アートリエ編集部が東洲斎写楽について詳しく解説します。多くの有名浮世絵師が存在する中、謎に包まれた存在として知られているのが東洲斎写楽です。写楽の作品は、当時の役者の表情や仕草を大胆かつリアルに捉えた、独特の画風で知られています。

しかし、「写楽ってどのような人物?」「なぜ謎の浮世絵師といわれるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、浮世絵師の東洲斎写楽について解説します。また、写楽の絵の特徴や代表作、謎の浮世絵師といわれる理由も併せて紹介します。

この記事を読めば東洲斎写楽の正体や作品の魅力を理解できるので、写楽の作品を詳しく知りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

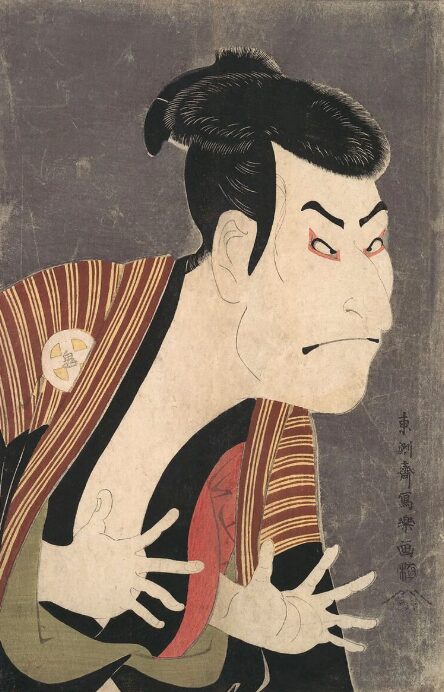

浮世絵師|東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)とは

出典:Wikipedia

謎に包まれた浮世絵師・東洲斎写楽について詳しく 解説します。

デビュー作28枚のうち27枚が重要文化財

東洲斎写楽のデビュー作は、今なお日本美術史において高く評価されています。1794年(寛政6年)5月、写楽は一挙に28枚の役者絵を発表しました。そのうち27枚が、東京国立博物館に所蔵され、重要文化財に指定されています。

写楽の作品は、これまでの浮世絵とは一線を画す独自の表現で、高い評価を得ています。

蔦屋重三郎の手で出版

東洲斎写楽の作品は、江戸時代の出版界を牽引した蔦屋重三郎によって世に送り出されました。蔦屋重三郎は吉原の本屋から出版業へと進出し、喜多川歌麿や山東京伝など当時の才能ある作家や絵師とともに、新たな文化を生み出しています。

第1期から第4期までに分けられる写楽の作品は、すべて蔦屋重三郎の手によって出版されました。大胆な表現で役者の個性を描いた写楽の浮世絵は、蔦屋重三郎の手により多くの人々が目にし、人気を集めました。

わずか10ヶ月で引退

東洲斎写楽は鮮烈なデビューを果たして以来、140点以上の作品を発表しましたが、わずか10ヶ月で活動を終えました。写楽の傑作といわれる作品のほとんどは初期に集中しており、後期になるほど質が低下していったといわれています。

特に、第4期の作品は評価が振るわず、写楽の人気は急速に衰えていったところで突然姿を消したといわれています。

写楽が謎の浮世絵師といわれる理由

出典:Wikipedia

写楽が謎の浮世絵師といわれる理由は、途中で作風が変わった点や写楽本人が誰かわからない点にあります。ここからは、写楽の謎についてみていきましょう。

後半の作風や画力が違う

写楽の作品は、発売された時期ごとに1期から4期に分けられていますが、最後の方になるにつれて「画風が変わった」といわれています。そのため、同一人物が描いたのか、たびたび疑問視されていたようです。

1期から4期の変化においては、「複数人が関わっていたのではないか」「工房で制作されていたのではないか」などの説が生まれました。短期間で大量の作品を発表したことも謎を深める要因となり、今もなお真相は解明されていません。

正体不明の謎の浮世絵師

東洲斎写楽が「謎の浮世絵師」と呼ばれる理由は、正体がまったくわかっていないためです。本名や出身地はもちろん、絵師としての経歴も不明で、わずか10ヶ月の活動期間を経て突如として姿を消しました。

急激な画風の変化や、短期間での活動も相まって、さまざまな噂が立ち、「正体不明の謎の浮世絵師」として語り継がれることとなったのです。

写楽だと予測される人物説

出典:文化遺産オンライン

写楽だといわれている人物は、別の有名浮世絵師や役者、工房の人物などといわれています。ここからは、どのような人物が予測されているのか紹介します。

有名浮世絵師の偽名?

東洲斎写楽の正体は、当時の有名浮世絵師が偽名を使って作品を発表していた、という説があります。写楽の初期作品には卓越した画力がみられ、表現力の高さから、葛飾北斎や喜多川歌麿、歌川豊国ではないかと考えられてきました。

さらに、浮世絵の枠を超えて、円山応挙や谷文晁といった有名な日本家の大家が写楽の正体ではないかという説もあるようです。これらの絵師が別の表現に挑戦するために、写楽の覆面を使っていた、といわれています。

また、写楽の作品を出版した蔦屋重三郎が、実は写楽本人だったといった大胆な説も存在します。浮世絵の有名な絵師について知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。

【わかりやすく解説】浮世絵とは何か?その特徴と代表的な画家・作品をご紹介

能役者の斎藤十郎兵衛

東洲斎写楽の正体で最も有力視されているのが、能役者の斎藤十郎兵衛という説です。この説の根拠は、1844年(天保15年)に斎藤月岑が著した「増補浮世絵類考」の記述にあります。

記述には、「写楽斎」の項目に「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」と書かれています。これは、「本名は斎藤十郎兵衛で、江戸八丁堀に住み、阿波徳島藩主・蜂須賀家に仕える能役者である」という意味です。

実際に、八丁堀にある徳島藩の屋敷には、お抱えの能役者が住んでいたといわれています。

写楽の作品には、役者の表情や舞台での動きが巧みに表現されており、「能役者だからこそ描けたのではないか」といわれているようです。

しかし、斎藤十郎兵衛が浮世絵を描いていたという事実は不明のため、あくまで有力候補の1人だとされています。

写楽の浮世絵の特徴

出典:文化遺産オンライン

写楽の浮世絵には、手に動きがみられる大首絵や役者をありのままに描くなどの特徴があります。ここからは、写楽の絵の特徴を解説します。

手に動きがみられる「大首絵」

写楽の「大首絵」は、手元の動きを巧みに取り入れた点が特徴的です。役者の上半身をクローズアップするこのスタイルは、限られた構図の中で感情や物語の状況を伝える必要があります。

写楽は単なる肖像画にとどまらず、手の動きを通じて芝居の緊張感や、役者の心理をリアルに表現しました。たとえば、拳を握りしめる仕草や扇を持つ指先の角度など、些細な動作からも役者の感情が伝わるよう工夫されています。

この独自の表現により、役者の演技力や内面的な魅力までを鮮やかに描き出しました。大首絵」にみられる手の動きは、浮世絵の新たな可能性を示した、革新的なものでした。

役者の個性をありのまま描き出す

写楽の浮世絵の特徴は、役者の個性を飾らずに描いた点にあります。当時の「役者絵」は、現代のブロマイドのようなもので、芝居を観た観客が役者の美しい姿を求めて購入するものでした。

そのため、当時の「大首絵」は役者を美化し、演じる役柄に合わせて描かれることがほとんどだったようです。一方で、写楽の役者絵はまるで似顔絵のように大胆なデフォルメを施し、役者の個性をそのまま表現して描かれていました。

このように、美醜を問わず「ありのまま」の姿を描いている点が、写楽の浮世絵における特徴といわれています。

浮世絵師写楽の海外における評価

出典:文化遺産オンライン

写楽の浮世絵が海外で注目され始めたのは、19世紀後半ごろです。写楽の作品は、当時の日本において忘れ去られた存在となっていましたが、ドイツの美術研究家ユリウス・クルトにより再び注目され始めます。

ユリウス・クルトにより写楽の研究書「Sharaku」が発売されたことで、ヨーロッパにて高く評価されるようになりました。さらに、アメリカ人の美術研究者フェノロサは、1898年に「東洲斎写楽は荒怪なる天才なり」と評価しています。

一方で、「写楽の作品は伝統的な美意識から逸脱したもの」という声もあり、異端視される側面もあるようです。

4期にわたる写楽の活動時期と代表作

出典:文化遺産オンライン

写楽の作品は、4期に分けて考えられています。ここでは、それぞれの期間の画風や特徴、代表作をみていきましょう。

ほぼ全部代表作の1期(1794年5月~)

デビュー作である1期の作品は28枚で、写楽の代表作のほとんどがこの時期のものといわれています。ここでは5選して、詳しく解説します。

「三代目大谷鬼次の江戸兵衛(さんだいめおおたにおにじえどべえ)」

出典:文化遺産オンライン

写楽の代表作である「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」は、役者の演技を誇張し、強烈な印象を与える作品です。描かれたのは金品を奪おうと襲いかかる場面で、下から睨み上げるような視線や手の動きに特徴があります。

手の描写が特徴的で不自然だといわれていますが、その不自然さが動きの勢いを強調し、観る者に殺気を感じさせる効果を生んでいます。

「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木(にだいめせがわとみさぶろうおおぎしくらんどのつまぎ)」

出典:文化遺産オンライン

写楽の「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木」は、役者の個性と役柄の特徴を的確にとらえた作品です。寛政6年(1794年)5月に蔦屋重三郎が版元となり、刊行された雲母摺の大首絵28点の1つとされています。

舞台上で敵討ちをする武士の奥方を、写楽独特の鋭い描写で表現している点が特徴的です。

「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉(にだいめあらしりゅうぞうのかねかしいしべきんきち)」

出典:e国宝

写楽の「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」は、役柄の性格を的確に捉えた1枚です。この作品は寛政6年(1794年)5月、都座で上演された「花菖蒲文禄曽我」のシーンといわれています。

劇中の第六幕に登場する金貸しの石部金吉を描いており、金吉の冷徹な性格が一目で伝わる点が印象的です。

「初代市川男女蔵の奴一平(いちかわおめぞうやっこいっぺい)」

出典:e国宝

写楽の「初代市川男女蔵の奴一平」は、緊迫した対決の一瞬を捉えた作品です。この作品は、寛政6年(1794年)5月に河原崎座で上演された「恋女房染分手綱」の1場面です。

物語の中で伊達与作の家来である一平が、江戸兵衛に襲われる場面が描かれています。表情とポーズによる緊張感が特徴的です。

「市川鰕蔵の竹村定之進(いちかわえびぞう たけむらさだのしん)」

出典:e国宝

写楽の「市川鰕蔵の竹村定之進」は、悲劇的な武士の姿を印象的に描いた作品です。本作は、寛政6年(1794年)5月に河原崎座で上演された「恋女房染分手綱」におけるシーンの1つです。

物語の重要な場面である、竹村定之進の切腹を表現しています。定之進の表情と衣装の描写が見どころです。

大首絵から全身画へ変化した2期(1794年7月~)

5月のデビュー作では大胆なクローズアップの大首絵が特徴な写楽の作品ですが、7月に刊行された第2期の38作品は、歌舞伎俳優の全身像が主流です。

また、1つの画面に2人を配置する構図も増え、舞台の臨場感がより強調されています。2期目も写楽の筆致は変わらず、芝居の一瞬を鋭く捉えています。

俳優の鋭い眼差しや、不自然なほど身をよじるポーズなど、芝居の動きをそのまま切り取ったような表現が特徴的です。また、第2期の作品のうち1点には、楽屋頭取が口上を書き上げる様子が描かれています。

「三代目沢村宗十郎の名護屋山三と三代目瀬川菊之丞の傾城かつらぎ(さんだいめさわむらそうじゅうろう なごやさんざ さんだいめせがわきくのじょう けいせい)」

出典:文化遺産オンライン

「二代目嵐龍蔵の不破が下部浮世又平(にだいめあらしりゅうぞう ふわ しもべうきよまたべえ)」

出典:文化遺産オンライン

「三代目大谷鬼次の川島治部五郎と初代市川男女蔵の富田兵太郎(さんだいめおおたにおにじ かわしまじぶごろう しょだいいちかわおめぞう とみたひょうたろう)」

出典:文化遺産オンライン

写楽の個性が失われつつある3期(1794年11月~)

第3期の作品では役者の背景に舞台装置や小道具が描かれるようになり、単なる肖像画ではなく、物語性を感じさせる構図が増えました。また、写楽はこの時期に追善絵(ついぜんえ)を手がけており、亡くなった役者を再現する作品も登場しています。

しかし、第3期の作品群は、写楽独自の個性が薄れつつある点も特徴的です。1期や2期のような大胆な構図や誇張された表情は控えめになり、より穏やかで落ち着いた描写が目立つようになりました。

この時期の作品数は60点以上と最も多い一方で、商業的な側面が強くなったともいわれています。

「三代目瀬川菊之丞の大和万歳実は都九条の白拍子久かた(さんだいめせがわきくのじょう やまとまんざい じつ みやこくじょう しらびょうしひさ)」

出典:文化遺産オンライン

「三代目沢村宗十郎の孔雀三郎なり平(さんだいめさわむらそうじゅうろう くじゃくさぶろう ひら)」

出典:文化遺産オンライン

「大童山土俵入(おおわらわやまどひょういり)」

出典:MOA美術館

写楽の活動が低調となった4期(1795年1月)

写楽の第4期における作品には初期の輝きが薄れ、独特の魅力がみられなくなりました。この時期の作品は細部まで丁寧に描かれており、衣裳の柄や皺、背景の花などが細かく表現されています。

しかし、役者たちの表情は乏しく動きも緩慢で、かつてのような躍動感や迫力が感じられません。このことから、写楽が持っていた独創性が次第に失われていったことが伺えます。

第4期の作品数は非常に少なく、役者絵10点、相撲絵や武者絵も数点にとどまっています。そのため、この時期の写楽は明らかに人気が低迷していたといえるでしょう。

「三代目沢村宗十郎の千島の家中薩摩源五兵衛(さんだいめさわむらそうじゅうろう ちしま かちゅうさつまげんごべえ)」

出典:文化遺産オンライン

「大童山文五郎の碁盤上げ(だいどうざんぶんごろうのごばんあげ)」

「三代目沢村宗十郎の十郎(さんだいめさわむらそうじゅうろうのじゅうろう)」

まとめ

出典:文化遺産オンライン

この記事では、浮世絵師の東洲斎写楽について解説しました。東洲斎写楽は18世紀後半に活躍した浮世絵師で、その作品は今もなお多くの人々に影響を与えています。

写楽の絵は歌舞伎役者を描いた「大首絵」が有名で、鋭い眼光と躍動感のある手、力強い表現が特徴です。また、短期間で突如として現れ消え去った、謎の多い浮世絵師ともいわれています。

この記事を参考に、東洲斎写楽の作品やその特徴を理解して、ぜひ浮世絵の魅力をさらに深めてください。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルもできます。

誰でも気軽にアートのある生活を体験できるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。