水彩画とは

水彩画とは、水で溶かして使う絵の具を用いて描かれた絵のことです。水彩絵具は透明水彩と不透明水彩の二つに分けられ、それぞれの性質の違いによって適宜使い分けられています。

水彩の歴史

- 古代

今日で使われている水彩絵の具は18世紀のヨーロッパで誕生しましたが、水性の絵の具という観点での水彩の歴史は非常に古く、旧石器時代にまで遡ります。エジプト王朝時代から写本の彩色のために水彩が用いられ、中世ヨーロッパにおいてもそれは続いていました。

中世においては製紙技術が未発達だったため、羊皮紙などの獣の皮で作られた支持体が使われていましたが、水彩ならではのにじみやぼかしの効果を得るのは難しいことでした。

- 黎明期から黄金期

芸術作品に水彩絵の具が使われ始めたのはルネサンス期からで、その第一人者として挙げられるのがアルブレヒト・デューラーです。デューラーはぼかしやにじみなどの水彩ならではの特徴を巧みに活かし、風景をはじめ植物や動物などの細密な水彩画作品を残しました。

バロック時代において水彩はスケッチや模写などを描くための道具として使われるのが一般的で、絵画のジャンルとして認められていませんでした。

18世紀のイギリスにおいて水彩画はついに黄金期を迎えます。ターナーをはじめとする優れた画家たちの功績もあり、イギリスでは水彩画ブームが起こり、貴族の間では教養の一つとして嗜まれるようになりました。また、地形の記録や設計図などを描く際のツールとして実用的な面でも好まれていました。

- 近代

19世紀中頃になるとチューブ入りの油絵具が開発され、画家たちが戸外で制作できるようになり、印象派の誕生を促します。チューブ入りの絵の具の技術は水彩にも応用され、戸外での風景画制作に盛んに利用されるようになりました。

日本では幕末から明治初期ごろにかけて西洋の水彩画作品が伝わり、水彩絵の具は明治時代に入ってから輸入されはじめます。明治30年代後半から大きなブームとなり、画家の大下藤次郎らによって広く普及しました。

水彩画の特徴

透明感

透明水彩絵の具には下の色が透けて見えるという特徴があるため、不透明水彩や油絵には出せないような透明感を出すことができます。この性質を利用して異なる色彩を重ねることを「重色」と言い、重なった部分は別の色に変化します。絵の具を溶く水の量によっても透明度合いが変わるため、透明感を幅広く表現することができます。

柔らかい色調

水彩絵の具は水で溶いて使用するため、油絵の具や岩絵の具などよりも柔らかい色調を出すことが得意です。暗く重い色よりも淡い色や明るい色の方が表現しやすく、太陽光の暖かい光や空気感を表現するのに向いています。

レイヤリング

水彩画においてはレイヤリングの技術が必要とされます。透明水彩では重色の技法を用い、異なる色どうしを重ねることで色を変化させることができ、不透明水彩では油絵のような重ね塗りができます。塗る色の順番をあらかじめ考えることや、重色をするとどのような色になるのかなどの知識と経験が必要です。

にじみとぼかし

描く前の紙に水を含ませ、多めの水で溶いた水彩絵の具で描くと絵の具が紙の上で広がり、にじみを作り出すことができます。また塗った絵の具を水を含ませた筆でなぞると色の境界がなじみ、ぼかしを作ることもできます。にじみによって偶然の絵の具の広がりができ、ぼかしによってグラデーションなどを表現します。

速乾性

水の性質を利用する水彩画絵の具は、比較的早く乾くのが特徴です。日本画や油絵のように乾かす時間を長く設けなくても、短時間で乾いたところに加筆できたり、表面を触れる状態にすることができます。

修正が難しい

下地の色が透けて見える透明水彩は、重ね塗りなどで後から修正することが難しい画材です。水彩画において白い部分の表現は紙の地をそのまま使用するため、白く残す部分、重色を使う部分、にじませる部分などを考慮しながら計画的に描き進めていく必要があります。不透明水彩絵の具は透明水彩に比べると修正が効きますが、油絵ほどではなく、計画的に描く必要がある点は透明水彩と変わりません。

水彩絵具の種類

透明水彩

一般的に言われる「水彩」は透明水彩のことを指します。透明水彩とは色の成分である顔料の割合が比較的少なく、糊の成分であるアラビアゴムの割合が多く調合された絵の具です。顔料が少ないため透明性が高く、下地を透過させやすい特徴があります。描く際は明るくしたい部分を残しながら計画的に塗っていく必要がありますが、溶く水の量や色の重なりを利用することで多様な表現が可能な絵の具です。

不透明水彩

不透明水彩はガッシュとも呼ばれ、透明水彩に比べて顔料の割合が多く、絵の具に光を通さないため不透明に見えるのが特徴です。ガッシュは油絵具のように塗り重ねたり、乾いてから修正をすることも可能です。

水彩画で有名な画家と作品

アルブレヒト・デューラー

- ルネサンスの天才画家

ドイツの画家、版画家であるデューラーは、名声ある金細工師の父の元に1471年にニュルンベルクに生まれました。父から金細工とデッサンの基礎を学び、早くから絵の才能を開花させたデューラーは、画家を目指してヨーロッパ各地を訪れ、他国の芸術から学びます。

1498年に木版画集「黙示録」で成功を収め、その評判はヨーロッパ中に知れ渡ることとなります。彼は自画像のほか、庇護を受けていた皇帝マクシミリアンⅠ世の肖像画、キリスト教を主題とした油彩画や版画作品を生涯を通して精力的に制作しました。宗教改革時には代表作の一つ「四人の使徒」を制作し、作品の中にマルティン・ルターに共鳴した戒めの文句を記しています。

- 水彩画家として

デューラーは自画像を意識的に描き、絵画の一ジャンルとして確立させた最初の画家と言われています。生涯を通して油彩画のほかにも多数の木版画や銅版画、水彩画なども制作しています。

1502年に制作された「野うさぎ」および1503年制作の「芝草」は、紙に透明水彩とガッシュで描かれており、水彩画の歴史の中でも最も有名な作品の一つとして知られています。どちらも鋭い観察眼で写実的に描かれており、驚くほど繊細なタッチで細部まで描き込まれています。水彩画ならではのにじみとぼかしの表現も巧みに用いられています。

ポール・サンドビー

イギリスの水彩画家、版画家であるポール・サンドビーはノッティンガムに生まれました。1745年にロンドンに移り、陸軍の地図部門に雇われ地図製作者として務めます。地図の製図、橋や要塞の設計を務めながら水彩を用いて風景画を制作し、スコットランドやエディンバラの風景を描き、芸術家仲間から賞賛されるほど評判となりました。

彼はまた風景や風刺画を版画として多数制作し、版画集を出版するなど精力的に活動します。1760年に芸術家協会の第一回展覧会に出品し、以降も定期的に協会で展覧会を行いました。1799年に王立美術アカデミーが設立され、サンドビーはジョージ三世により指名された28人の創立会員の一人となりました。以降はアカデミーの評議員を務めながら、イギリスやアイルランドの風景や古代遺跡を描き続けます。1809年に亡くなった際の死亡記事では、「水彩画による近代風景画の父」と評されました。

サンドビーは数々の風景画の傑作を生み出したほかに、王立陸軍士官学校におけるデッサン教師としての指導や、アクアリント印刷技法の推進などを通して、その後のイギリス水彩画の発展に大きな影響を与えました。

ウィリアム・ブレイク

ロマン主義の先駆者であり、画家、版画家、詩人として活躍したウィリアム・ブレイクは、1757年にロンドンで靴下商人の家に生まれます。幼少期から絵の才能を開花させ、絵画学校では彫刻家のジェイムス・バザイアに師事します。21歳で王立美術アカデミーに在籍し、しばらくは彫刻師、銅版画家、挿絵画家として生計を立てていました。

ブレイクは「幻視者」の異名を持ち、数々の神話や予言書からの影響を受け、独自の象徴的な神話体系を構築しました。多くの詩作や挿絵、水彩などで独自の世界を築きましたが、生前は世にほとんど知られることのないまま極貧のうちに亡くなりました。

同時代人たちからは見向きもされなかったブレイクでしたが、後世になって作品に秘められた哲学的・神秘的な表現力が再発見されて評価が高まりました。晩年にはダンテに傾倒し、病床にありながら約100枚にのぼる『神曲』の挿絵を水彩で描きました。

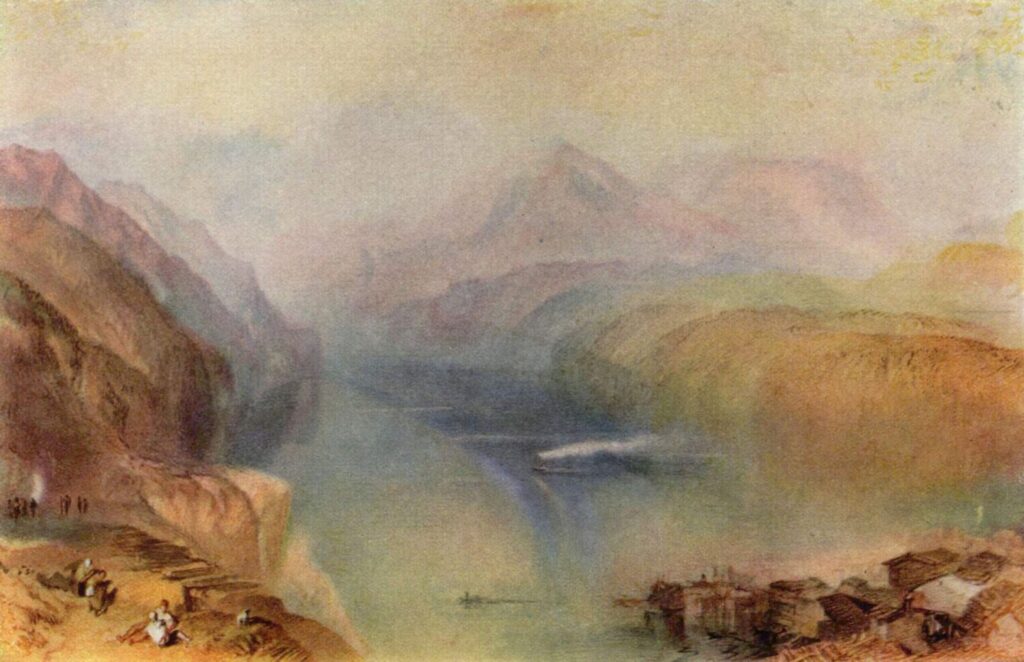

ウィリアム・ターナー

1775年にロンドンの理髪店の息子として生まれたターナーは、早くから絵の才能を発揮し、ロイヤル・アカデミー付属美術学校に学びました。24歳でロイヤル・アカデミー準会員となり、3年後には正会員となるなど、順調に出世していきます。パトロンにも恵まれた初期のターナーは写実的な風景を描いていましたが、1819年のイタリア旅行で明るい陽光を色彩に魅せられ、ヴェネツィアの街のスケッチを数多く残しました。

それまでの写実的な画風から一転して、風景における大気と光の効果を追求した作品を描くようになります。自然のエネルギーそのものを描き出そうとしたターナーの試みは、印象派を先取りしているとも言われるほど、美術史上で大きな影響力を持っています。

水彩画は19世紀のイギリスで絶頂期に達したと言われますが、その流れを牽引した存在がターナーです。ヴェニスの風景に魅せられたターナーは、巧みな色彩のコントロールにより光や水、空気などの要素を水彩画で表現していきました。水彩画が独立した絵画のジャンルとして次第に認められ、英国では数々の水彩画協会が設立されるようになったのは、ターナーの貢献が大きいと言えるでしょう。

マリー・ローランサン

お針子の娘としてパリに生まれたマリー・ローランサンは、10代の頃よりデッサン力で才能を発揮し、アカデミー・アンベールに入学します。そこでブラックやピカソ、アポリネールなどの芸術家たちと出会い、キュビスムの影響を受けました。第一次世界大戦が始まるとスペインへの亡命生活を余儀なくされ、終始戦後は離婚の末、単身でパリに戻ります。

1920年代の狂騒の時代の中で、彼女の優雅な女性像は圧倒的な人気を博し、上流階級の間でローランサンに肖像画を注文することが流行になりました。旺盛な絵画制作の傍ら舞台美術やデザインなどの仕事にも積極的に取り組み、高い評価を得ました。

ローランサンは油彩画のほか、パステル、版画、水彩なども用いて生涯に約2000点もの作品を残しました。優美な女性たちや花のモチーフを中心として、明るく柔和なパステルカラーを特徴とした作風で人気となり、現代でもその功績が再注目されています。

まとめ

現代において水彩画は一般的にも趣味として愛好されており、絵の初心者でも道具を揃えやすく始めやすい身近さがありますが、表現の幅が広く、計画性を持って描いていく必要があるため、特有の難しさも併せ持っています。しかしその分油絵や日本画に劣らない奥深い魅力があることも確かです。ぜひこの機会に水彩画の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。