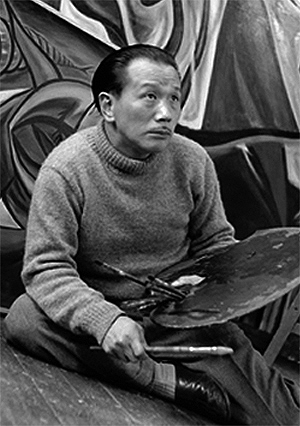

岡本太郎は、『太陽の塔』を手がけたことで有名な芸術家でもありますが、実はテレビ出演や本の出版など多方面で活躍する人物でもありました。

この記事では、岡本太郎の人生を始めとし、岡本太郎の持つ芸術観や名言なども紹介していきます。

岡本太郎とは?

岡本太郎は、20世紀に活躍した日本人芸術家です。1970年に大阪万博で開催された『太陽の搭』を手がけた人物として、広く知られています。20代の頃にピカソの絵を鑑賞した際に、強い影響を受けて本格的な芸術の道へ歩み出しました。

岡本自身「ピカソを超える」ことを明言しており、数々の迫力のある作品を生み出しています。しかし、岡本は絵画だけではなく、万博を始めとして本の出版やテレビへの出演など、多方面で活躍しました。

岡本太郎が送った人生とは?

エンターテインメント性のある画家の岡本太郎は、どのような人生を送ったのか、詳しく解説していきます。

生い立ち

岡本太郎は、1911年に神奈川県で岡本家の長男として誕生しました。父親が漫画家、母親が小説家というクリエイターの家庭環境で育ちました。芸術の才能に恵まれている一家でしたが、家族関係は破綻していました。

岡本太郎の父親は、酒や女性関係にばかりお金をつぎ込んでいたため、母親は次第に病んでしまいます。母親が自殺未遂を起こし、岡本の父親は生き方を見直しますが、母親の心は既に壊れてしまっていました。今度は母親が浮気を繰り返すようになり、岡本は親元を離れることを心に決めました。

少年時代~青年時代

岡本は、青山の青南小学校に入学します。家庭環境のこともあってかうまく学校に馴染めず、1学期で退学します。私塾・日新学校、十思小学校と転校を繰り返し、慶応義塾大学幼稚舎(小学校)へ入学し、寄宿舎に入ります。少年時代に絵を描き始めていた岡本は、徐々に芸術の道へ歩みを進めるようになりました。

岡本は「文学は学問の知識がなければいけない、音楽は歌がうまくないといけない、しかし芸術は何をやったって良い」という志を持っていました。確立した自分を持っていた岡本にとって、芸術はまさに自分の分身だったのでしょう。

フランス時代

岡本は、東京美術学校を休学した後、フランス・パリへ向かいます。ルーブル美術館の美しい作品の数々に触れた岡本は、大きな感銘を受けて涙を流したそうです。特に、ピカソの『水差しと果物入れ』は、感動と同時に闘志を燃やすきっかけになります。

岡本は、「ピカソを超えてやる、自分を超えていく」と心に刻みました。「自分が表現したいものを自由に描く」というピカソの抽象画から、偉業を感じた岡本は、自分とピカソが持つ信念に共通点を感じていたのかもしれません。

兵役と戦後の時代

芸術家としての歩みを進める岡本でしたが、時代は第二次世界大戦の渦に巻き込まれていきます。当時、パリで活動をしていた岡本は、ナチスドイツの侵攻によって日本へ帰国せざるをえなくなりました。さらに、帰国直後に徴兵令が発せられ、否応なしに兵役をすることになります。

兵役時点で岡本はすでに30歳、現役兵の中では高齢者でした。フランスへ留学していたからという理由で、「欧州帰りの自由主義」であると見られ、規律の厳しい隊への配属が決定します。中国での兵役と捕虜生活を経て、終戦後無事に帰国した岡本は、東京・青山の自宅に残っていた作品が全て焼失したことを知ります。

メキシコ時代

岡本は1968年にメキシコへ渡りました。メキシコオリンピックのために建築中のホテルから依頼を受け、1年かけて壁画『明日の神話』を完成させました。しかし完成目前にホテルの経営状況が悪化し、岡本の壁画は一時行方が分からなくなりました。2003年にメキシコの資材置き場で壁画が発見され、日本へ輸送されました。修復作業を経て、現在はパブリックアートとして渋谷駅に設置されています。

『明日の神話』で描かれたのは、原爆が炸裂する瞬間であり、戦争の凄惨さを後世に伝える意味を持つことから、ピカソの影響が大きいと言えます。

「太陽の塔」

岡本太郎の代表作として、『太陽の塔』があります。1970年の大阪万博のシンボルとして、多くの人に知られるオブジェとなりました。オブジェの高さは70m、腕の長さは25m、顔の大きさは10mもあります。塔の頂部には金色に輝き未来を象徴する「黄金の顔」、現在を象徴する正面の「太陽の顔」、過去を象徴する背面の「黒い太陽」という3つの顔があります。「黄金の顔」は、日没時に太陽の光が反射して光るように計算して作られています。万博当時、地下展示には「地底の太陽」といわれる4つ目の顔も展示されていました。高さ約3m、全長約11mの巨大な展示物だったとされていますが、万博終了後から現在に至るまで行方がわからない状態となっています。

『太陽の塔』は、メキシコ時代の『明日の神話』と並行して制作されていました。

テレビの人気者として活躍した時代

岡本は、1950年代からバラエティーやクイズ番組に出演するようになり、独特な言い回しや大胆な発言で人気・知名度が高くなります。岡本の発言は印象に残りやすいと同時に深い意味を持っていたため、名言や流行語となる言葉が多く、視聴者は岡本の出演を楽しみにしていたそうです。

晩年・没後

岡本は、元々患っていたパーキンソン病によって、全ての活動を停止せざるを得なくなります。出版予定となっていた著書が絶版になるなどでした。1996年に急性呼吸不全により、慶応義塾大学病院で84歳の生涯に幕を下ろします。岡本の死後、葬式を嫌っていた本人の意を汲み、葬儀ではなく「岡本太郎と語る広場」が設けられ、岡本が残した作品が多く展示されました。

岡本太郎の作品の特徴

人々を魅了してやまない岡本太郎の作品の特徴を解説していきます。

岡本太郎の芸術観

岡本太郎の芸術観は、既成概念にとらわれない反骨精神があふれた特徴を持っています。クリエイターである両親の下に生まれ育った岡本は、自由にのびのびとした性格でありながら、大きな権力や理不尽さに対して反抗心がありました。

岡本の人間性が芸術観にも反映され、強烈かつストレートな表現を持つ作品が多いです。また、自身が経験した戦争を基に人間が平和に暮らし、自由に生きることを訴える表現がされています。

岡本太郎に影響を受けた芸術家

岡本太郎に影響を受けた芸術家やアーティストは多く、歌手の「あいみょん」さんも岡本のファンであると公言しています。個性的な芸術観を持つ岡本の作品だけではなく、岡本の人間性に惹かれる方も多いです。

岡本の個性豊かな発想が詰まった作品や芯のある人柄は、没後もなお人々を魅了してやみません。岡本もまた、ピカソに並ぶ偉業を成し遂げたと言えるでしょう。

岡本太郎が残した名言は?

生前の岡本は数々の名言を残し、今もなお現代社会に影響を与えています。岡本の名言をいくつかご紹介します。

- 自分に能力がないなんて決めて、引っ込んでしまっては駄目だ。なければなおいい。今まで世の中で能力とか才能なんて思われていたものを超えた、決意の凄みを見せてやるというつもりで、やればいいんだよ。

- よく「あなたは才能があるから、岡本太郎だからやれるので、凡人には難しい」という人がいる。そんなことは嘘だ。やろうとしないから、やれないんだ。それだけのことだ。

- 自分の道は自分の手でひらいていくんだよ。

- いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこへ飛び込むんだ。

- 相手に伝わらなくてもいいんだと思って純粋さを貫けば、逆にその純粋さは伝わるんだよ。

岡本太郎の作品が見られる場所

岡本太郎の作品は、全国の美術館に所蔵・展示されています。特に、岡本太郎記念館と川崎市岡本太郎美術館は、多くの資料や作品を所蔵しているため、じっくり見たい方におすすめです。また、岡本の『明日の神話』は、渋谷駅の連絡通路に展示されており、都心にお住いの方は日常的に岡本のアートに触れることができます。

まとめ

岡本太郎の作品の多くは、個性あふれる本人の人間性が表現されています。岡本の生涯は波乱とも言えますが、芯を持っていた人間性から没後も多くの人々へ影響をもたらしているのです。また、ピカソの作品と出会ったことで岡本の闘志は熱く燃え上がり、生前数多くの作品を残しました。岡本太郎の作品が見られる美術館、資料館へぜひ足を運んでみてください。