アートリエ編集部がレンブラントについて詳しく解説します。

レンブラントは17世紀オランダの画家で、バロックを代表する巨匠です。そんなレンブラントですが、「詳しくは知らない」「なぜ光と影の魔術師と呼ばれるの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、レンブラントが光と影の魔術師と呼ばれた理由を解説します。また、レンブラントの波乱に満ちた生涯や独自の技法、代表作も併せて紹介します。

この記事を読めばレンブラントが美術史において特別な存在である理由を理解できるので、魅力に触れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

レンブラント・ファン・レインとは

出典:WIKIART

レンブラント・ファン・レインは、17世紀オランダの黄金時代を象徴する、バロックを代表する画家の1人です。暗い影や光をあてたような技法に卓越していることから、光と影の魔術師とも称されています。

レンブラントの作品は、人物の内面を深く表現した肖像画や、物語性のある豊かな歴史画が高く評価されました。幼少期から絵に強い興味を持ち、生涯において約300点の絵画を制作しています。

大胆な明暗法やドラマチックな構図は、今もなお多くの人を魅了しています。

バロック絵画に関して詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひ併せてご覧ください。

レンブラントの生涯

出典:Wikipedia

ここからは、レンブラントの生涯を生誕から順に紹介します。

生誕

レンブラントは、1606年にオランダ・ライデンで生まれました。父のハルマンは中流階級の家庭で製粉業を営み、母のネールチェンはパン屋の娘という中流階級の家庭に育ちます。

レンブラントは9人兄弟の9番目の子どもで、経済的にも比較的恵まれた環境で育ちました。1613年にラテン語学校へ進学し、1620年には14歳でライデン大学に入学しています。

しかし、学問の道ではなく、幼少期から情熱を注いでいた絵画の道を選ぶようになります。

画家としての修行の期間

レンブラントが絵画にしか興味をしめさなかったため、両親は大学を中退させて画家の道へと進ませました。当時は美術学校がなかったため、画家に弟子入りして技術を学びます。

最初に師事したのは、イタリア留学経験もあり、歴史を描いた作品を多く手がけたヤーコプ・ファン・スヴァーネンブルフです。3年間の修行を通じて絵画の基礎から解剖学まで幅広く身につけました。

その後、1624年ごろにアムステルダムで著名な画家ピーテル・ラストマンに師事し、カラヴァッジョの明暗を用いた技法(キアロスクーロ)を学びます。

カラヴァッジョに関しては、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてごらんください。

名声を得る

出典:Wikipedia

レンブラントが画家として名声を得るきっかけは、集団肖像画の依頼でした。画家として18歳で独立し、故郷ライデンで兄弟子ヤン・リーフェンスと互いに技を磨きながら活動を始めます。

1630年の父の死を機に、アムステルダムへと拠点を移します。1631年には、画商であり画家でもあったヘンドリック・ファン・アイレンブルフが運営する工房で肖像画の制作を始めました。

翌年、著名な医師トゥルプ教授の解剖講義を描いた集団肖像画の依頼がきました。「テュルプ博士の解剖学講義」は、伝統的な集団肖像画の型を打ち破り、観る者に強烈な印象を与えます。

サスキアとの結婚と死別

1633年、レンブラントがアイレンブルフ家に間借りしていたときに、元市長の娘で裕福な一族出身のサスキアと出会いました。

サスキアと結婚したレンブラントは、アムステルダム市民として正式に認められると同時に、聖ルカ組合にも加入します。サスキアは絵画のモデルも担い、芸術面や経済面でもレンブラントを支えました。

レンブラントは高額な邸宅を購入し、「サスキアの財産を浪費している」と批判されるほど大きな工房を開設します。しかし、サスキアはレンブラントが「夜警」の制作中に病に倒れ、29歳の若さでこの世を去りました。

サスキアとの間に生まれた子どもの4人のうち3人は生後間もなくして亡くなっており、唯一残されたのは息子のティトゥスだけでした。サスキアの死後、レンブラントは息子のティトゥスを溺愛します。

自身の工房で弟子を抱える

画家として名声を確立したレンブラントは自らの工房を構え、数多くの弟子を育成するようになりました。レンブラントのもとにはフェルディナント・ボルやホーファールト・フリンクなど、有望な若手が続々と集まります。

レンブラントは弟子を教育しつつ、自らもさまざまなテーマに挑戦し、創作を続けました。

このころは妻サスキアをモデルとした作品や肖像画、ロンドンやイタリアを題材にした風景画など、幅広く制作します。

各国の衣装や武器、美術品を収集し、作品のリアリティに活かしました。

大作「夜警」作成後の転落人生

出典:Wikipedia

レンブラントの人生は、「夜警」の完成を境に大きく変わっていきました。「夜警」は、美術史に名を刻む傑作として高く評価されましたが、レンブラントの私生活は急速に転落します。

また、肖像画に対する注文主の期待とレンブラントの芸術表現にズレが生じ、注文は次第に減少します。さらに、完璧を求めるあまり納期を守れず、依頼者の信頼も薄れていきました。

浪費癖も収まらず、愛人との訴訟問題まで起こり、社会的評価も失っていきます。「夜警」を機に輝きを放ったレンブラントの人生は、その後、暗く重たい局面を迎えることとなりました。

晩年

晩年のレンブラントは、内縁の妻ヘンドリッキエに先立たれ(1663年死去)、さらに1668年には息子ティトゥスを亡くします。

一方で、レンブラントの作品は一部のコレクターに高く評価されており、トスカーナ大公コジモ3世がアトリエを訪れたという逸話も残されています。

晩年のレンブラントは、ヘンドリッキエとの間に生まれた娘のコルネリアと老女中と共に、質素に暮らしていたようです。レンブラントは1669年に、息子ティトゥスの娘で孫のティティアが誕生したのを見届けた後、この世を去りました。

レンブラントの死後、作品は改めて再評価され、近代西洋美術に多大な影響を与えています。

光と影の魔術師と呼ばれたレンブラントの技法

出典:Wikipedia

ここでは、レンブラントの立体的な表現と、版画の技術を詳しく紹介します。

立体感のある仕上がり

レンブラントの作品の特徴は、絵から人物が浮き出ているように見える立体感です。レンブラントは光と影の対比に加え、絵の具の厚みや筆の動きまでも巧みに活用しました。絵の具を大胆に重ねることで、表面に凹凸のある作品を多く生み出しています。

しかし、このような表現は当時のヨーロッパ美術界で異端とされ、伝統から逸脱しているとの批判も受けました。それでもレンブラントは独自のスタイルを貫き、視覚と感情の両方に訴える作品を作り続けました。

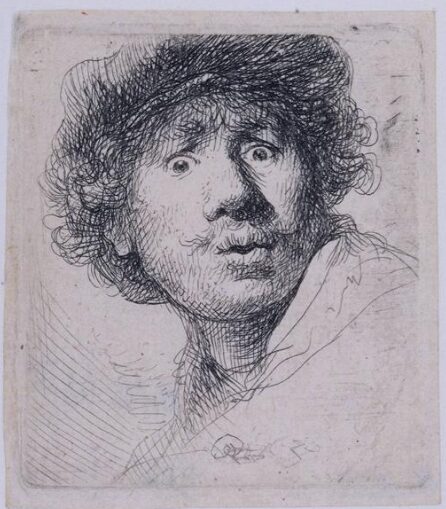

版画の技能

出典:国立西洋美術館

レンブラントは絵画だけでなく、版画の分野でも才能を発揮しました。レンブラントが手がけた版画は、従来の技術では困難とされたグラデーションを実現しています。

1628年からはエッチングを始め、彫刻刀を自作するなど道具にも工夫を重ねました。1640年代末には空間の余白をあえて残したり、緻密な線で濃淡を描き出したりするなど、複雑な表現を見せています。

これらの革新的な技法は、多くの同時代の芸術家たちに強い影響を与えています。

レンブラントの代表作

出典:Wikipedia

ここからは、レンブラントの代表的な作品を以下の内容で紹介します。

- テュルプ博士の解剖学講義(1632年)

- ガリラヤ湖の嵐(1633年ごろ)

- サスキアと居酒屋の放蕩息子(1635年ごろ)

- 夜警(1642年ごろ)

- ダナエ(1643年ごろ)

- 布地商組合の見本調査官たち(織物商組合の幹部たち)(1662年ごろ)

1つずつ詳しくみていきましょう。

テュルプ博士の解剖学講義(1632年)

出典:Wikipedia

代表作「テュルプ博士の解剖学講義」は、レンブラントの初期の活動を象徴する作品です。医学講義の場を描いたこの作品は専門家たちが死体を囲み、テュルプ博士の説明に耳を傾ける緊張感ある瞬間が表現されています。

死体は強盗罪で処刑された矢作り職人で、顔に落ちる死の影が印象的です。レンブラントが初めて自分の名前をサインした作品で、この時期は画家としての自立を示す重要な転機ともいえます。

ガリラヤ湖の嵐(1633年ごろ)

出典:WIKIART

「ガリラヤ湖の嵐」は、レンブラントが描いた唯一の海景画です。嵐の中でイエスが湖の波を静め、弟子たちの命を救う劇的な場面が描かれています。14人の登場人物のなかには、レンブラントの自画像が含まれているのが特徴です。

しかし、「ガリラヤ湖の嵐」は1990年にボストンの博物館から盗まれ、今も行方不明のままです。未回収であることが作品の神秘性をさらに高め、世界中の注目を集めています。

サスキアと居酒屋の放蕩息子(1635年ごろ)

出典:WIKIART

「サスキアと居酒屋の放蕩息子」は自らを放蕩息子に、妻サスキアを酒場の女性として描いた作品です。当時人気のあった、道徳的教訓を含む放蕩息子が主題となっています。左側は視線を中心人物に集めるために、カットされているといわれています。

レンブラントは顔料にもこだわり、赤黄土色やスマルト(発色の弱い青色顔料)などを多層的に重ねて深みのある色彩を生み出しました。「サスキアと居酒屋の放蕩息子」は、レンブラントの個性と創意が際立つ作品でもあります。

夜警(1642年ごろ)

出典:WIKIART

「夜警」は、今も世界中の人々を魅了する、レンブラントの代表作です。かつては暗いニスの層に覆われていたため「夜警」と呼ばれていましたが、1940年にニスが除去され、明るい色彩が現れました。大胆な光と影の演出は、見る者に強烈な印象を与えます。

損傷や切除を受けながらも、修復を重ねて守られてきた本作は、レンブラントの芸術的挑戦と不朽の価値を物語っています。数々の困難を経ても輝きを放つこの絵は、まさに時代を超えた名作ともいえるでしょう。

ダナエ(1643年ごろ)

出典:WIKIART

「ダナエ」は、レンブラントが初めて描いた等身大のヌード作品で、最高傑作の1つと評価されています。ゼウスの訪れを迎えるダナエを描いた作品で、当初のモデルはサスキアでしたが、後に愛人ヘルチェに差し替えられました。

1985年に酸と刃物によって大きな損傷を受けましたが、12年にわたる修復の末、蘇った作品です。現在は、エルミタージュ美術館で大切に保管されています。

布地商組合の見本調査官たち(織物商組合の幹部たち)(1662年ごろ)

出典:Wikipedia

「布地商組合の見本調査官たち」はレンブラントが56歳のときに描いた集団肖像画で、晩年を代表する傑作として知られています。

商人たちの誇り高い姿を通して、当時のオランダ社会の繁栄を物語っている作品です。布地商組合からの依頼によって制作され、ギルドの建物に掲げられていました。人物たちは明暗法を巧みに活かした光の中で描かれ、静かな重厚感を醸し出しています。

現在はアムステルダム国立美術館に展示され、多くの来館者の注目を集めています。絵画を通して、レンブラントの人間観察の深さと時代への洞察が感じられるでしょう。

レンブラントの自画像

出典:Wikipedia(1658年)

レンブラントは多くの自画像を残した画家としても知られており、画業において重要な役割を果たしています。なかでも、1658年の自画像は、画家の内面と技術が高度に融合した傑作として高く評価されています。

レンブラントは表情や光と影の表現を追求し続け、自身をモデルにすることで、心の葛藤や老いの現実を描き出しました。1658年のこの作品には威厳と力強さがあり、豊かな色彩によって人生の重みが伝わってきます。

レンブラントが自画像に込めたのは、単なる顔の再現ではなく、語りかけるような人間の物語でした。

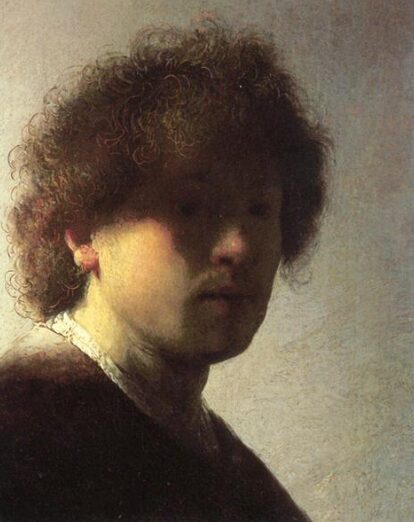

以下は、レンブラントが残した自画像のほんの一部です。

1628年ごろ(22歳ごろ)

出典:WIKIART

1630年ごろ(24歳ごろ)

出典:WIKIART

1640年ごろ(34歳ごろ)

出典:WIKIART

1652年ごろ(46歳ごろ)

出典:WIKIART

1669年ごろ(63歳ごろ)

出典:WIKIART

レンブラントの作品を楽しめる美術館

出典:Wikipedia

ここからは、レンブラントの作品が所蔵されている美術館を紹介します。

- アムステルダム国立美術館

- ウィーン美術史美術館

- ナショナル・ギャラリー

- ルーブル美術館

それぞれ詳しく見ていきましょう。

アムステルダム国立美術館

出典:アムステルダム国立美術館

アムステルダム国立美術館は、17世紀オランダ絵画を中心に展示している美術館です。1800年にハーグで始まった展示がもととなり、1808年にはナポレオンの命令でアムステルダムに移されました。

その後1885年に現在の場所へ移転し、2013年には10年に及ぶ大改修を経て、開館しています。館内には「夜警」「ユダヤの花嫁」「布地商組合の見本調査官たち」など、レンブラントの代表作が数多く展示されています。

| 開館時間 | 9:00~17:00 |

| 観覧料 | 一般:25ユーロ 18歳未満:無料 |

| 休館日 | 年中無休 |

| アクセス | アムステルダム中央駅からトラムで約10分 |

| HP | アムステルダム国立美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

ウィーン美術史美術館

出典:ウィーン美術史美術館

ウィーン美術館は1891年に開館し、ヨーロッパ美術の歴史を網羅する壮麗なコレクションを誇る美術館です。

ルネサンスやバロック期の作品に強く、レンブラントが活躍した17世紀オランダ絵画は厳選された名品が展示されています。鑑賞できるのは、「自画像」や「使徒パウロ」です。

展示は建物の中間階(1階)に集中しており、落ち着いた空間で作品の細部をじっくりと楽しめます。古代から19世紀までの芸術を一度に楽しめる環境も魅力です。

| 開館時間 | 10:00~18:00(木曜日のみ10:00~21:00) |

| 観覧料 | 一般:21ユーロ 19歳以下:無料 |

| 休館日 | 不定休 |

| アクセス | Burgringから徒歩4分 |

| HP | ウィーン美術史美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

ナショナル・ギャラリー

出典:ナショナル・ギャラリー

ロンドンのナショナル・ギャラリーはレンブラントの代表作を無料で鑑賞できる場所です。1824年に設立され、トラファルガー広場に面した由緒ある建物に収蔵品を展示しています。

レンブラントの「ベルシャザルの饗宴」や「水浴する女」は、レンブラントの奥深さを感じ取れる傑作です。

ナショナル・ギャラリーは寄付によって運営が支えられているため、訪問者の善意もこの空間を守る力となっています。歴史と芸術が調和するナショナル・ギャラリーで、ぜひレンブラントの世界に触れてみてください。

| 開館時間 | 10:00~18:00(金曜日のみ10:00~21:00) |

| 観覧料 | 無料 |

| 休館日 | 12月24日〜26日と1月1日 |

| アクセス | チャリングクロス駅から徒歩2分 |

| HP | ナショナル・ギャラリー |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

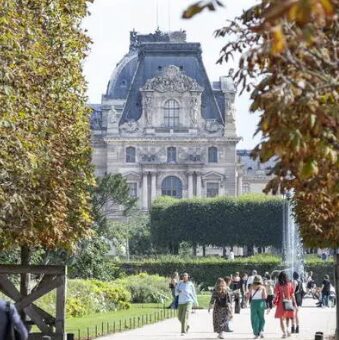

ルーブル美術館

出典:ルーブル美術館

レンブラントの作品を堪能するなら、世界有数の規模を誇るルーブル美術館もおすすめです。フランス・パリの中心部に位置し、セーヌ川沿いの歴史ある建物内に収蔵されるコレクションは圧巻です。

美術館には38万点以上の作品が所蔵され、そのうち約3万5,000点が展示されています。鑑賞できるレンブラントの作品は、「トビアスの家族から去る大天使ラファエル」や「エマオの巡礼者」です。

美術館ではレンブラントの宗教画に対する、深い洞察を伝えてくれます。毎年世界中から800万人以上が訪れることからも、人気の高さがわかる美術館です。

| 開館時間 | 月・木・土・日:9:00~18:00 水・金:9:00~21:00 |

| 観覧料 | 一般:22ユーロ |

| 休館日 | 火曜日、1月1日、5月1日、12月25日 |

| アクセス | ルーブル美術館駅から徒歩2分 |

| HP | ルーブル美術館 |

※営業時間や入館料、休館日などの情報は変更になる場合があります。最新情報については公式ウェブサイトにてご確認ください。

まとめ

出典:Wikipedia

この記事では、レンブラントの生涯や独自の技法・代表作を解説しました。レンブラントはバロックや17世紀オランダ黄金時代を代表する画家で、光と影のコントラストを巧みに操る技法で知られています。

その表現力は、人物の内面や感情を深く描き出し、多くの鑑賞者を魅了してきました。代表作には「夜警」や「自画像」などがあり、光と影の魔術師としての才能を如実に示しています。

この記事を通じて、レンブラントの芸術的魅力と歴史的背景を理解し、より豊かに作品を楽しむ手助けとなれば幸いです。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。

誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。