21世紀に入って注目度が高まったアートのひとつが、デジタルアートです。美術の動向はつねに変容しており、デジタル技術を使ったアートは発展を続けています。

現在、生活の中にはデジタルアートがあふれています。イメージとしてデジタルアートは想像できても、定義や歴史についてはよく知らないという方も多いと思います。

本記事ではデジタルアートについて、定義や種類、有名アーティストも含めて詳しく解説します。

デジタルアートとは?

デジタルアートとは、デジタル技術を駆使して製作された美術のことです。コンピュータやタブレットを使用し、画像を生成したりスキャンしたり、デジタルに関するさまざまな技法で構成されています。

デジタルテクノロジーの進歩により、アーティストはさらなる創造的な自由を手に入れました。伝統的な絵画の製作とは異なるメソッドが、デジタルアートの特徴です。

デジタルアートとメディアアートの違い

デジタルアートとならんでよく目にする言葉のひとつに、メディアアートがあります。印象がよく似ているデジタルアートとメディアアートには、どんな違いがあるのでしょうか。

実はいずれの言葉にも、厳密な定義はありません。辞書や辞典には、それぞれの言葉の意味が載っていますが、日進月歩のテクノロジーの影響を受けるこれらのアートの意味は流動的なのです。

一般的には、メディアアートとはビデオやコンピュータなどの媒体を使ったアートの総称となっています。とくに1950年代に生まれたコンピュータアートや、70年代に誕生したビデオアートをさす言葉として普及していったのがメディアアートです。

1970年代後半からさかんになったコンピュータグラフィックや、現在人気のデジタルアートも、じつはメディアアートのひとつ。映像や画像、テクノロジー技術を活用した広範囲なアートをまとめてメディアアートと呼びます。

つまりメディアアートはいくつかのカテゴリーを内包した総称、デジタルアートはその中のカテゴリーのひとつ、というわけです。

主なデジタルアートの種類

デジタルアートと一口にいっても、その種類は多数あります。

デジタルアートの主なタイプについて、特徴とともに解説します。

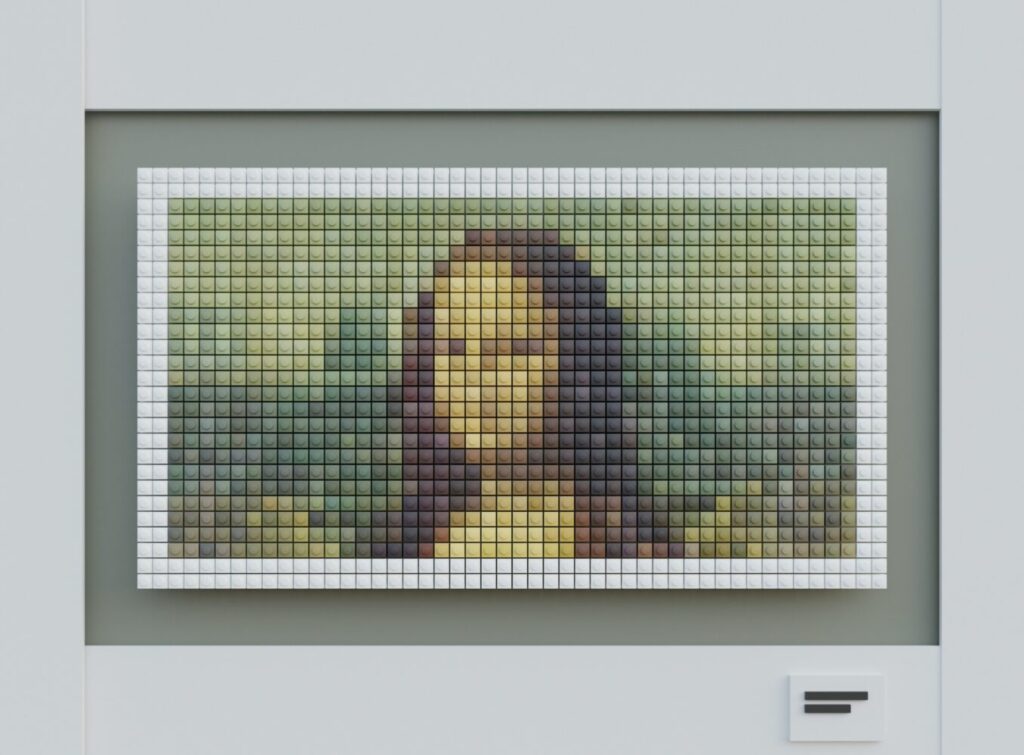

ピクセルアート

ピクセルアートは「ドット絵」と呼ばれることもあります。コンピュータグラフィックスを使用し、四角い点をマス目のように並べて構成していく絵画をピクセルアートといいます。

ピクセルアートの原点は、初期のビデオゲームにあります。色の数や解消度に限界があった当時、画素(ピクセル)の配置や色の濃淡でわかりやすい画像を生み出す技術が発明されたのです。

90年代にピクセルを活用したアートが誕生。これがピクセルアートです。ルイ・ヴィトンやナイキとのコラボで有名なeBoyは、代表的なピクセルアーティストのひとり。

デジタルペインティング

デジタルアートの真髄を体現しているのが、デジタルペインティングです。2Dや3Dの作品を、IT分野における革新的な技術を駆使して完成させるのがデジタルペインティングです。

画像の組み合わせや修正が自在なデジタルペインティングは、アーティストにとっては無限の想像力を使えるというメリットがあります。デジタルペインティングの作品は、ソーシャルメディアを通じて発表されることが多いのも特徴のひとつ。

代表的なデジタルペインティングの作家には、レフィック・アナドールやタイラー・ホッブスなどがいます。

3Dモデリングアート

3Dモデリングは広範な領域を網羅するアート。定義づけが難しいとされていますが、一般的には2次元の作品では表現しきれない3Dの世界を、ソフトウエアなどを使ったモデリングによって可能にしたアートのことです。

奥行きが特徴の3Dモデリングは質感や距離感などにリアリティがあるのが特徴。彫刻や衣服のデザイン、建築などにも活用されます。

CGアニメーション

CGアニメーションは「コンピュータ・グラフィック・アニメーション」の略語です。「デジタル・アニメーション」や「コンピュータ生成画像」と呼ばれることもあります。

CGアニメーションは、アニメーションの製作においてコンピュータ・グラフィックの技法を用いるのが特徴。手書きの絵にコンピュータによる加工を施したり、実写映像を合成したりと、方法は多岐にわたります。

かつてはセル画を用いて製作されていたアニメーションは、1990年代に入ってデジタル化が加速。CGを駆使した3D化されたアニメーションが増えています。

デジタルアートの歴史

日常的に目にすることが多くなったデジタルアート。その歴史はいつ頃始まったのでしょうか。

デジタルアートの変遷を解説します。

コンピューター黎明期(1960年代-1990年代半ば)

デジタルアートの誕生は、コンピュータの発明と密接な関係にあります。コンピュータが開発された1946年以降、データカードなどをコラージュに用いるアーティストが登場しました。

コンピュータ・アートの先駆けとなったのは、1952年にベン・ラポスキーが発表した《オシロン》。1960年代にはアメリカのホイットニー兄弟がコンピュータで生成した画像を使った作品を発表、1968年にはロンドンで世界初のコンピュータ・アート展(Cybernetic Serendipity-the computer and the arts)が開催されました。

70年代に入るとコンピュータの情報処理能力が向上し、抽象的な作品だけではなく具象的なアート作品の製作が可能になります。1980年代には、アメリカのコンピュータ学会(ACM)によるアートショーが行われるようになりました。陰影のあるリアルな物体の表現や光跡の自動生成など、アートのためのさまざまな技術が開発されていったのです。

デジタル技術発展期(1990年代半ば~NFT登場まで)

1990年代における大きな変革が、インターネットの普及でした。インターネットを利用して作品を作成したり、インターネット上で公表することを目的に作品を作るというコンセプトが生まれたのです。美術館に赴かなくてもアートに触れられるという環境が、インターネットによって実現しました。

コンピュータ技術の向上により、デジタルアートも芸術の一端として認識されるようになったものの、ネット上のオリジナリティの保護が問題になりました。その結果生まれたのが、NFT(非代替性トークン)です。デジタル情報を保護するシステムの確立により、デジタルアートの改竄や複製を防ぐことができるようになりました。

NFT登場~生成AI普及まで

NFTの登場によって、デジタルアートはアートとしての価値を高めたといっても過言ではありません。一方で、画像やテキスト、音声を作り出す生成AIが驚くべき速さで浸透し、さまざまな分野で人工知能の活躍が際立っています。

人工知能は本来、人間の記憶や判断、推論を人間の代わりに行うシステムを指します。デジタルアートに登場する生成AIは、創造することを目的とした技術です。アルゴリズムを駆使する生成AIによって、人間は新たな表現力を模索する時代に突入しています。

NFTとは?

デジタルアートを語るうえで重要な要素のひとつが、NFTです。

NFTは「non-fungible token」の略で、日本語では「非代替性トークン」と呼ばれています。Fungibleは「交換不能」という意味で、その名の通り唯一無二であることを証明する技術なのです。

名前だけ聞いてもピンとこないNFT、なぜデジタルアートに不可欠なのでしょうか。

絵画をはじめとするデジタルアートは、まったく同じものが簡単にコピーできるという特徴があります。そのため、NFTが開発される前は値段をつけて販売するのが難しいというのが実情でした。NFTの登場によって、デジタルアートも「一点もの」としての価値をつけられるようになりました。芸術品としての売買が可能になったのです。

生成AI普及以降

急速に発展を遂げている生成AIですが、いくつかの問題点も指摘されています。

生成AIそのものによって作られるアートに、アート本来の真髄ともいえる「創造性」があるのか、という点が議論の的になっているのです。

生成AIの革新性やランダム性をアートとして認めるべきだというアーティストがいる一方で、生成AIの介入を制限すべきだという意見もあります。生成AIによるアートの定義は、今後も議論が続きそうです。

有名なデジタルアート作家

若い世代を中心に人気を誇るデジタルアート。

有名なデジタルアート作家をご紹介します。

Beeple

デジタルアート作家として最も有名な1人、Beeple。アメリカのサウスカロライナ州出身のマイク・ウィンケルマンが、Beepleの名前で活動しています。毎日のようにアップされる彼のインスタグラムには、フォロワーが250万人以上!

NFTによるアートの先駆けともいわれるBeepleは、絵画だけではなく短編映画を手掛けるなどさまざまな分野で活躍しています。

2021年にはBeepleが製作した《Everydays – The First 5000 Days》が、クリスティーズオークションで75億という値をつけました。存命中のアーティストとしては、ジェフ・クーンズ、デヴィッド・ホックニーについで3番目。今後の活躍が注目されています。

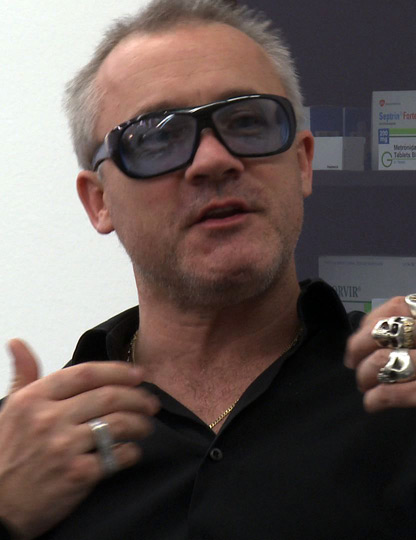

ダミアン・ハースト

イギリスのブリストルに生まれたダミアン・ハーストは、作品を通じて社会への問題提起を行うのが巧みなアーティストです。ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBA)の立役者として知られ、切断された動物を使ったシリーズが1990年代の代表作となりました。

点を使って作成するスポット・ペインティングのような彼の作品は、ポップアート風の作品として人気があります。またダミアン・ハーストは、NFTのアートでも物議をかもす発表をしています。

ドットをテーマにしたハーストのシリーズ《ザ・カレンシー》の1万点を販売し、NFTと指摘された作品を1年後に焼却するという大胆なパフォーマンスを展開。「アートの価値とはなにか」という根源的な問題を問う活動として、世界中が注目しました。

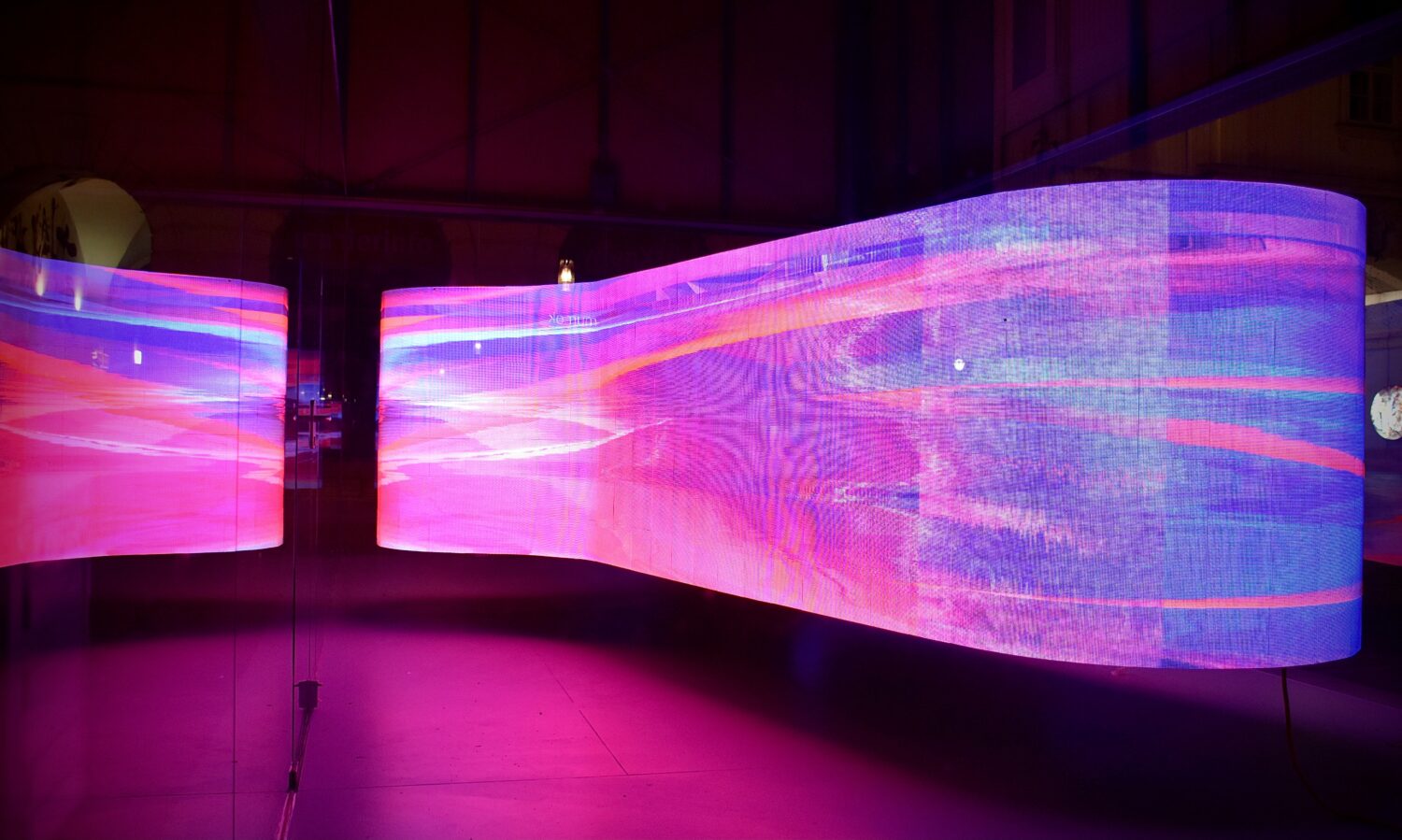

チームラボ

鑑賞者の動きによって違う姿を見せるチームラボのデジタルアート。デジタルコンテンツ製作を目的とするチームラボは、2001年に設立されました。またたくまに日本国内で高い評価を受け、森ビルに「地図のないミュージアム」をプロデュース。アジアやアメリカなど、海外でも引く手あまたになるほど、高い人気を獲得しています。

チームラボのデジタルアートの概念は、鑑賞者自身がアートに影響を与えること。作品と鑑賞者の相互作用によって、独自の世界を展開します。

りそな銀行のアプリを手掛けるなど、既成概念にとらわれない活動も魅力的です。

デジタルアートを鑑賞できる場所

デジタルアートを体感したい人はぜひ東京へ。

アートに興味がない人も楽しめる美術館3館をご紹介します。

teamLab Borderless (東京)

日本が誇るチームラボによって誕生した「teamLab Borderless」。その名の通り境界のない世界をさまよい、自分だけの領域を体感し認識することができます。

デジタルアートとは無縁だった人にも、この分野の最高のテクノロジーを目の当たりにできるのがなによりの魅力。

teamLab プラネッツ (東京)

広大な「Borderless」に躊躇する人は、3時間弱で鑑賞できる「teamLab プラネッツ」がおすすめ。哲学を感じるBorderlessよりも親しみやすく、遊び心があふれていると評判のプラネッツ。圧倒的なデジタルアートのクオリティを、年齢に関係なく楽しむことができます。

森美術館 (東京)

六本木ヒルズの森タワー最上階にある森美術館。デジタルアートに特化した「team Borderless」があるだけではなく、デジタルアートやAIをテーマにした展示会も数多く開催されています。

テーマ性の高いデジタルアートを、洗練された雰囲気の中で楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ

伝統的なアートとは一線を画す特徴のあるデジタルアート。コンピュータ技術の発展によって生まれたデジタルアートは、まさに現在進行中の美術といってよいでしょう。美術の教科書に出てくるような絵画はちょっと苦手という方にとっても、親しみやすく共感しやすいデジタルアート。おしゃれに自宅に飾りたいという方も多いと思います。

アートリエではアートに関する情報を発信しています。アートのことをもっと知りたいという方は、こまめにウェブサイトをチェックしてみてください。

また、実際に絵を購入してみたいという方は、活躍中のアーティストの作品をアートリエで購入、またはレンタルすることもできます。誰でも気軽にアートのある生活を体験することができるので、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。