現代アートとは何か

現代アートとは20世紀後半(1950年頃)から21世紀までのアートを意味する言葉です。それまでの手法とは異なり、現代アートは作品形態や技法に囚われない性質を持つのが特徴と言えます。

ただ、その自由度の一方で意図や意味を感じにくい作品も存在するのが現状。そういった作品を見て「現代アートは意味不明」「現代アートは良くわからない」というマイナスイメージを抱いてしまう方も少なくありません。ですが、ご安心ください。現代アートは定義や特徴、鑑賞時のコツさえ知っておけば気軽に作品内容を理解し楽しむことができます。

今回はそんな現代アートの定義や特徴、著名な作家などについて、アートリエ編集部が分かりやすく解説。現代アートの楽しみ方や見れる場所、所有する方法も含めて紹介していきます。

ぜひ最後まで目を通してみてください。

現代アートの定義

広義的な定義と狭義的な定義

「第二次世界大戦後である1950年以降に制作された作品」というのが現代アートの広義的な意味合いです。ただし、その間に世に出された芸術・美術全てが現代アートという訳ではありません。これまでの美術概念に囚われていない前衛的な表現作品のみを現代アートと呼びます。

一方、現代アートを狭義的な定義で考えた場合は「現代の社会情勢などに対する問題提起やメッセージが込められた作品」という形になります。一昔前の近代美術・芸術とは違い、現代アートは鑑賞者が思考や洞察をして楽しむ余地があるのがポイントです。

こうした現代アートを通した制作者からのメッセージを理解するには、制作背景にある感情や出来事、概念、気づきなどを読み取る意識が必要だと言えるでしょう。

コンセプチュアルアートやコンテンポラリーアートとの関係

現代アートに合わせて良く見かけるコンセプチュアルアートやコンテンポラリーアートというワード。一体それぞれどのような関係性があるのでしょうか。まず、コンセプチュアルアートはその名の通り、コンセプトやアイデア重視のアートを指す言葉です。作品に込めたメッセージ性を追求しているという点は現代アートの意味合いと共通しています。

コンテンポラリーアートに関しても現代アートと同じく現代の美術を意味する言葉となっています。

ただし、コンテンポラリーアートの場合は時代や時勢の動きを限定するものではないのが大きな特徴。その上で現代の芸術全般や社会的要素などを取り扱った表現作品のみがコンテンポラリーアートに該当します。

モダンアートとの違い

モダンアートとは1860~1970年あたりに当時主流のスタイルで制作された作品のことです。現代アートが発展した期間とやや時代が被っていますが、基本的にモダンアートは20世紀初頭がメインです。

現代アートの起源とその歴史的背景

現代アートの起源

現代アートの起源は諸説あります。その中でも1917年に発表されたマルセル・デュシャンの《Fountain(噴水/泉》を起源とする説が一般的です。この《泉》は市販の男性用小便器を横に倒し、署名しただけの作品でした。

デュシャンは《泉》をニューヨーク・アンデパンダン展に匿名出品しようとしますが、展示委員会ではその出品を認めるかどうかで激しい議論が発生。その結果《泉》は展示を拒否されてしまうのでした。そうした委員会の対応を受けて、デュシャンも委員会メンバーとしての立場で新聞に抗議文を掲載。柔軟な判断が出来ない権威主義なスタンスやアカデミズムを強く批判するパフォーマンスを行ったのでした。

このようなトラブルを経てデュシャンが提示した「芸術とは何か」という問いは、美術界において従来の芸術思考や制度を見直すきっかけになっていきます。

近代美術からの変遷とその背景

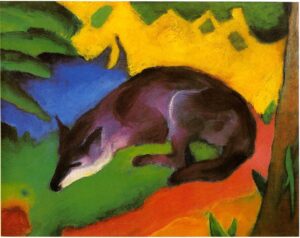

近代美術から現代美術への移り変わりが起きたのは1950~1960年あたりだと言われています。1950年代頃はモダニズム絵画として抽象画が人気を博すなど、当時はまだまだ絵画が現代アートシーンのメインでした。

しかし、その一方で既存の枠組みから抜け出そうとする作家たちが徐々に現れ始めます。また、ヨーロッパ周辺のアートシーン自体にもアメリカの影響が見られるようになっていきました。やがて1960年代にもなると絵画はアートシーンのメインではなくなります。その代わりにポップアートやパフォーマンス、社会情勢を題材とした作品など多様な表現が溢れていきました。

そして、近代美術史までの「受動的に楽しめる」スタイルから現代アートの「能動的に楽しむ」スタイルに美術の主流形態は変化していくことになります。

現代アートの特徴

自由な表現と芸術性を構築する理論

立体や平面でなければならない、という近代美術までの概念に囚われない表現方法が現代アートならではの特徴です。加えて、現代アートはパフォーマンスや映像を含めたあらゆるものが素材として利用可能。空間や時間などの日常的な概念も現代アーティストからすれば素材の1つでしかありません。

なおかつデュシャンのように、既製品の便器であろうと作者が「これはアートです」と言えば、アート作品になる自由(なんでもあり)な部分も存在します。ただしその反面、それまでの意識や観念とは異なる角度から作品制作をするため、時に理解しがたい印象を鑑賞者に与えることもあるでしょう。

現代アート作品に対する「芸術か芸術ではないか」の線引きは同業者でも難しいと言われています。それ故、そうした区別の意味でも作品性を裏付ける理論は必要です。

メッセ―ジ性の高さも特徴のひとつ

社会問題や環境問題などをテーマにしたメッセージ性のある作品も現代アートでは珍しくありません。このようなメッセージ性の高さも現代アートの特徴だと言えるでしょう。

また、アーティストがメッセージを込めたアートは問題解決の手段ではありません。あくまで社会が直面する問題や課題に対して変化を与えるきっかけにしか過ぎないのです。そして何故その問題が提起されたのかを考え、問題解決の未来に向けてアクションを起こすのは作品を見ている鑑賞者側です。

現代アートにはそんな現代で過ごす人々に向けたメッセージが込められています。

現代アートのジャンルと種類

現代アートにおけるジャンル

コンセプチュアルアート

1960~1970年代頃から広まり始めたコンセプトありきの前衛美術です。その性質上、従来の技術や美的部分、意味合いに大きくこだわる芸術とは一線を画します。

インスタレーション

1970年頃から多く見られるようになった空間そのものを作品にする手法です。時には音や匂いなどの要素も取り入れることがあります。

パフォーマンスアート

芸術家や参加者の実演がそのまま作品になる前衛芸術です。1960~1970年頃から行われ始めました。場所とパフォーマーと時間、そして観客との関係がパフォーマンスを行う上で重要です。

ポップアート

ポップアートは1950~1970年代のイギリスやアメリカで人気を博した手法です。特徴としては漫画・広告など大量消費や大衆文化の要素を作品内に取り入れていることが挙げられます。

ポップアートの存在は、人物や風景が主な題材となっていたそれまでの美術表現に新たな可能性を示しました。

フォトペインティング

新聞や雑誌に載った写真を複製し、ぼかした上で絵画に活用する手法がフォトペインティングです。第二次世界大戦後のドイツで活躍した芸術家ゲルハルト・リヒターが1960年代に考案し実践しました。

ミニマルアート

ミニマルアートは1960〜1970年頃にアメリカから広がっていった手法です。

言葉通り、このアートは最小限の色と形で題材を表現するのが特徴です。また、装飾なども出来る限り省き、シンプルさを追求する傾向にあります。

ネオポップ

ポップアートの発展形となる日本発の手法・分野です。具体的には漫画やアニメなどのサブカルチャー要素を取り入れたアートスタイルのことを指します。

1990年あたりに村上隆や中原浩大、奈良美智などが制作しました。

具体美術

具体美術は1954年に吉原治良が提唱した芸術運動です。「抽象性を超えて純粋なる創造の可能性を求める」という目的のもと、彼は具体美術協会を立ち上げ参加メンバーを増やしていきました。

協会には足を使って描いたり(白髪一雄)そろばんで描いたり(鷲見康夫)するユニークなメンバーが属したと言われています。

現代アートの種類

現代アートではテーマ・内容に合わせて表現形態を構築するのが一般的です。絵画やデザイン、彫刻、インスタレーションやパフォーマンス、ストリートアートなどその表現の種類は多岐にわたります。

作品によっては絵画と立体物を組み合わせたりなど、複合した表現形態を持つケースもあり得るでしょう。

現代アートの有名なアーティスト(日本)

草間彌生

- 日本が誇る前衛の女王

草間彌生は1929年に長野県で生まれたアーティストです。

幼い頃から幻聴や幻覚に悩まされた彼女は、絵を描くことでその不安を和らげていました。そして10歳頃から幻覚で見える網目模様や水玉模様の描写を開始。以後、自身の代名詞となる模様の数々を生み出していくことになります。

やがてアーティストデビューを果たした彼女は1957年に渡米。マンハッタンなどで成功を重ねていきました。1960年代からは平面・立体作品のみならずインスタレーションやパフォーマンスも披露。多様な表現活動の中「前衛の女王」という異名で称えられるようになっていきます。

村上隆

- オタク・カルチャーを表現したマルチな現代美術家

村上隆は1991年にデビューした現代美術家です。

1994年以降はアメリカで活動を開始。2001年の「SUPER FLAT」展では全米中から反響を呼ぶほどの成功を収めています。同年からは有限会社カイカイキキを設立して、マネジメント業やイベント運営などにも携わっていきました。

幅広い作風を持つ村上隆ですが、中でもオタク文化を取り入れた作品群は根強い人気を誇ります。たとえば、2003年にはロンドンのオークションで等身大フィギュア作品《Miss Ko2》が約5800万円で落札されました。

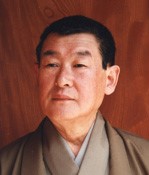

白髪一雄

- 前衛芸術家として個性的な画法を実践

白髪一雄は1924年兵庫県尼崎市に生まれた抽象画家です。代表作としては《陽華公主 》《浄風吹炎》(1988年)などがあります。

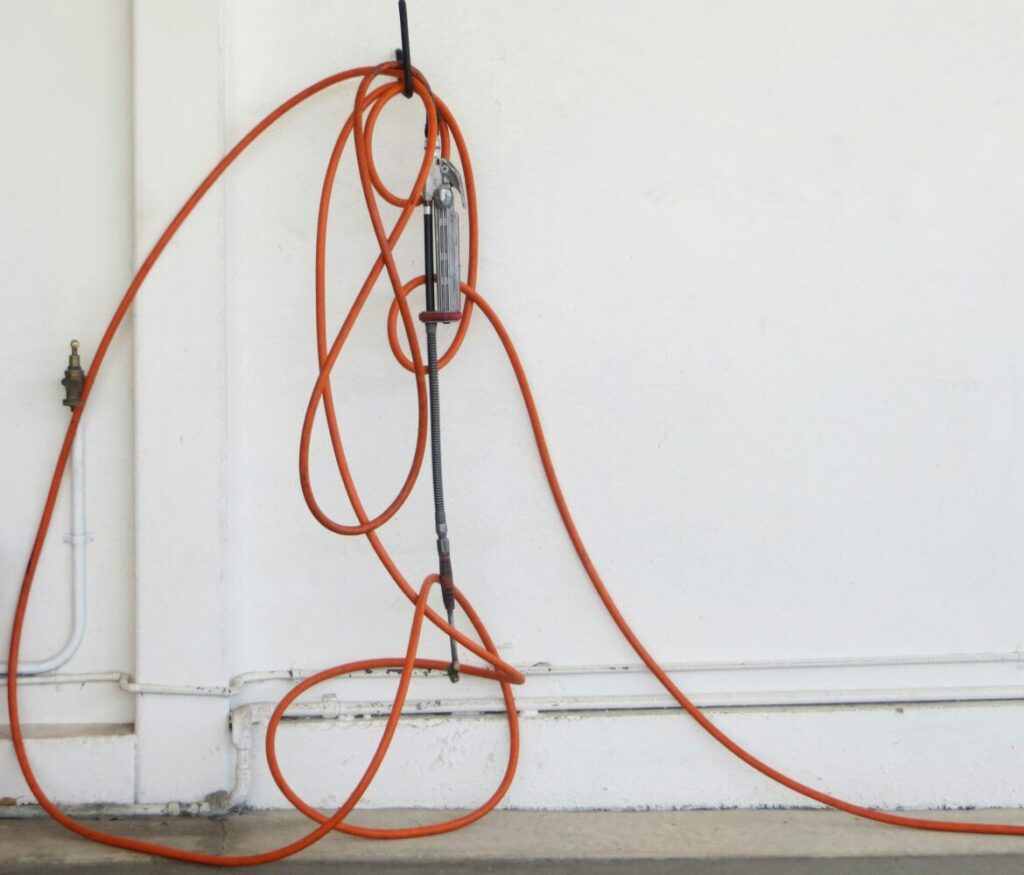

彼は当初美術学校で日本画を学んでいましたが、卒業後には生涯続けた油彩制作へと転向。以降は活動しながら前衛芸術集団「具体美術協会」の中心的メンバーとしてアートシーンを盛り上げました。また、白髪一雄は個性的な画法で知られるアーティストでもありました。

彼は広げたキャンバス上に絵の具を事前配置し、頭上で結ばれたロープに掴まって裸足で描く方法(フット・ペインティング )を実践しています。

KYNE

- シンプルながら強い存在感を放つKYNE-girl

KYNE(キネ)は福岡を拠点とするアーティストです。主な活動は2006年あたりからで、日本画を基調としたポートレート作品の制作を行っています。

2010年代からはアパレルブランドとのコラボレーションや広告、CDのジャケットなどを担当。実績を積み国内外のファンを獲得していきました。

KYNEによる作品は、1980年代のレコードジャケットや大衆文化などの影響が漂うクールな女性イラスト(KYNE-girl)が特徴的です。

ロッカクアヤコ

- 段ボールなどに手指で描く国際的アーティスト

ロッカクアヤコは千葉県で生まれた現代美術家です。彼女はライブパフォーマンスなどをする形でアーティストとしてデビュー。

手に塗料を付けて描くスタイルを当初から好み、以降も続けていきます。2003年には村上隆が主宰のGEISAIに参加しスカウト賞を受賞。

それからは海外を中心に活動を行い、国際的な活躍を果たしていきます。ロッカクアヤコの作品は瞳の大きい少女やエネルギッシュな色使いが特徴的です。それらの要素は鑑賞者に独特な雰囲気や強い存在感を感じさせます。

2022年には大型作品が1億円超の金額で落札されました。

現代アートの有名なアーティスト(世界)

ゲルハルト・リヒター

- 前衛的な作品を手掛けたドイツの巨匠

ゲルハルト・リヒターは1932年にドイツ・ドレスデンで生まれた抽象画家 です。印刷技術やエナメル、ガラスなどを用いた前衛的な表現で多くの実績を残しました。

また、多数の色を巧妙に配置した《カラー・チャート》や色を折り込んだ《アブストラクト・ペインティング》など、カラーリングの面に関しても彼の発想は斬新なものとして評価を受けています。

2012年には彼の抽象画《アブストラクテス・ビルト(809-4)》が約26億9000万円で落札されました。

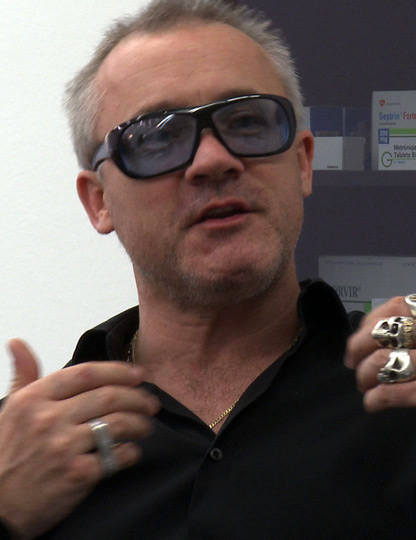

ダミアン・ハースト

- 生死が絡むテーマを繊細に表現した美術家

ダミアン・ハーストはイギリス生まれの現代美術家です。

学生時に企画展「Freeze」を主催し、美術コレクターに才能を見出されていた彼は1990年にアーティストとしての初作品を制作。

この時点で代名詞である生と死を表現する手法は既に確立されていました。1992年にはヤング・ブリティッシュ・アーティスト(当時のイギリスにてコンセプチュアルアートで活動した作家を指す言葉)として注目を集めていきます。

そして翌年のホルマリン漬け作品《母と子、引き裂かれて》でターナー賞を受賞。以降も国を代表する作家として活動を行っています。

ジェフ・クーンズ

- シュミレーショニズムの巨匠

ジェフ・クーンズは1955年にペンシルベニア州で生まれたアーティストです。およそ1980年代以降から美術家として頭角を表し、大規模な彫刻作品を多数制作・発表しました。

クーンズは現代アートにおけるシュミレーショニズム(認知された概念や形を故意的に作品の要素として扱い、大幅に変化を加える手法)の代表格としても有名です。

ウサギの玩具をビッグサイズのステンレス製にした彫刻《スタチュアリー》(1986年)、動物のバルーンアートを同じように彫刻にした《セレブレーション》シリーズ(1990年代)などにはその手法が分かりやすい形で確認できます。

バンクシー

- メッセージ性の強い表現を行う正体不明のアーティスト

バンクシーはイギリスをメインに活動するアーティストです。

彼の正体は不明で姿や個人情報は明かされていません。バンクシーの作品は公的な場所や建物の壁に描かれているのが特徴です。多くの場合は無許可で行われているため、作品が落書きとして消されたりするケースも度々発生します。

また、各作品には反権力や反資本主義、反ファシズムといったメッセージが強く含まれているのもポイントです。

そんなバンクシーの人気ぶりは世界的にも高く、2007年2月のサザビーズオークションでは作品6点が860万円以上で落札されました。

KAWS

- ポップなキャラクターで幅広い人気を獲得

KAWSは1974年にアメリカのニュージャージー州で生まれたアーティストです。

1990年代初頭からグラフィックアーティストとして活動し、1993年からはSchool of Visual Artsで3年間技術を磨きました。その後、ニューヨーク周辺での活動をメインにしながら、各国で個展やグループ展を行っています。

KAWSの作品の特徴は、目が×印になったキャラクター達です。それぞれポップアートを根幹に感じる可愛い絵柄で構成されています。また、キャラクターのパーツ内部に本能的な要素や苦しみを表現していることが多いです。

現代アートの楽しみ方

現代アートを理解するためのポイント

- まずは良く観察してみる

まずは作者からのメッセージや意図に思いを寄せつつ、どういった作品なのか観察してみましょう。

立体作品の場合は周りを歩いてみて、色んな角度から作品を鑑賞してみてください。そうすることで新たな発見があるかもしれません。

- 作品の解説やガイドをチェックする

作品が理解できない場合は解説や音声ガイドをチェックしてみましょう。作品をどのように見たら良いのかヒントが得られるはずです。

また、学芸員の説明やアーティストによるギャラリートークも参考材料になります。

- 何も考えずに鑑賞する

現代アート作品の中には意図が読み取れないものや理解しにくいものも存在します。そうした作品の時はあえて何も考えずに鑑賞するのも一つの手。

頭で考えるよりも直感的に気づける要素や感動があるかもしれません。

鑑賞の際のヒント・コツ

作品を制作したアーティストについても調べてみよう

現代アートの場合、アーティストの内面性や思想がそのまま作品内容に繋がっているケースもあります。そのため、作品の世界観などが理解しにくい時は制作したアーティストの理解から始めてみましょう。

たとえば本記事で紹介した草間彌生の作品だと、何の前知識もなければ一見単なる模様の連続にしか思えません。しかし、草間彌生の経歴を調べてみると模様が幼少期に感じた幻覚を描写したものだということが分かります。

このようにアーティスト自身に作品を理解するヒントが隠されていたりするので、アーティストのチェックも欠かさないようにしましょう。

現代アートが楽しめる場所

美術館

金沢21世紀美術館

石川県金沢市広坂に存在する全面ガラス張りの美術館です。同館では視覚以外の部分も刺激するようなタイプの作品も鑑賞・体験することが可能になっています。

東京都現代美術館

東京都江東区にある美術館です。1926年に運営を始めた東京府美術館の収蔵品などを引き継いだため、現在の総収蔵数は約5,800点 と膨大になっています。

イベント・フェア

ART FAIR TOKYO

ART FAIR TOKYOは国内最大級のアートフェアです。世界各国からのアートギャラリーが集う場として2005年から開催されています。

アートウィーク東京

アートウィーク東京は年に1回行われる現代アートイベントです。期間中は東京にある52の美術館やギャラリーで様々な展示が行われています。

現代アートの所有を考えるならアートリエがおすすめ

いざ現代アートを買うとなると急に敷居が高く感じたり、作品を扱うことに対して不安を感じてしまう方もいらっしゃいます。

アートの購入、および所有に慣れていない方は特にそうした傾向になりやすく、そのまま購入に踏み出せないことも珍しくありません。しかし、そんな方こそ気軽に現代アート作品を探したり、購入することが可能なアートリエの利用がおすすめです。

アートリエの場合、レンタルによるお試しを経てから作品購入できるのがポイント。アートを所有する生活を先に体験できるので、いきなり購入した時よりも不安や懸念点のない購入が行えます。

まとめ:現代アートは近代以後に発展した多様性の高い様式

ここまで現代アートの定義や背景、特徴や著名な作家などについてお伝えしましたが、参考になりましたでしょうか。本記事の内容を通じて現代アートに関する理解をより深めて頂ければ幸いです。

こうしたアートに関する情報をアートリエでは日々発信しております。

アートに関する知見をより深めたいという方は、他のページもぜひチェックしてみてください。